2009/01/01

The Profile of My Advisor

His dazzling academic background, cool research topics, lovely personality, and good teaching make him the most popular advisor in our department. In my heart, he is the most rational, objective, humble, intelligent, and diligent person I have ever met. Two years ago, he was a director of computer center then and proceeded three or four big projects simultaneously, including National Science Council projects and school-to-work programs. Even though he was really busy all the time, he still tried to make time, as much as he could do, to meet with each of twenty students, including juniors, seniors, and graduate students, once per week. Besides, he always picked up his children from school on time for having dinner together with his wife every day. After leaving the position of director of the computer center, he has taken over the chair of our department. I guess that not only because he is a genius but also because he tries to plan anything well and make good use of every inch of time; otherwise, he could not always be able to get many things done.

What is more, he is also a very supportive academic advisor. Although so insightful, he never tells students what is right and what is wrong or forces students to do something good. Setting himself as an example for the students is the way he teaches, and I like this style very much. By the way, I have never heard any student who could irritate him or comment on him negatively, because he never makes a subjective judgment or blame on a student. Even though he is a perfect man, he never takes pride in himself but in his students. Someone says an advisor plays sort of a quasi-parental role of a graduate student, I think that is really true and I feel happy to have such a nice advisor.

P.S.

My English teacher suggeted me send my advisor this article as a gift, but I guess doing my best on my research will be better.

2008/07/27

Randy Pausch 於7/25病逝..

故謹以此文做為我對他的弔念.

去年本blog對Randy Pausch的簡介

http://redbug0314.blogspot.com/2007/09/lecture-pausch.html

udn的新聞稿

http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR3/4443791.shtml

在大限來臨之前,他的演講稿總算也被整理成書,用來激勵青年學子,要努力實現自己的夢想。

雖然很多人拿這本書來與《最後十四堂星期二的課》相比,但我覺得Randy的Last Lecture更能夠激勵年輕人的心。

http://www.thelastlecture.com/

2008/05/11

Euclidean vs Euler vs Archimedes(歐幾里德 vs 尤拉 vs 阿基米德)

如AI的path finding常會用Euclidean distance 作heuristic function。

這學期上了一些information retrieval的概念,

Euclidean Distance常被當作similarity measurement,

由於Euclidean Distance唸起來有點嗷口,所以常常英文唸不出來,就想用中文譯名來描述。

computer science的學生,最直覺就是翻成尤拉距離。

我想可能是因為離散數學,聽過Eulerian Circuit, Eulerian Path, Euler Graph...

而Eulerian英文唸起來也有點嗷口,所以大家都尤拉,尤拉的叫習慣了。

所以看到Euclidean Distance就直覺唸了尤拉距離。

但是Euclidean 及 Eulerian事實上唸起來是差蠻多的,

而且似乎沒有尤拉距離(Eulerian Distance)這種東西!?

(很有趣的是,用Euler Distance及Eulerian Distance當作關鍵字丟到google,所找到的paper,作者都是中國的羅馬拼音唷~~ XD)

因為很久以前被經濟系的室友糾正過,所以印象很深刻,一直以為是自己的問題。

前幾天上台報告,Euclidean這個字在緊張之下發不出來,就趕緊用歐幾里德距離描述。

後來有一個其它lab的博班學長上來報告,硬生生就把Euclidean Distance唸成尤拉距離,我當場覺得冏,原來博班也會犯這種錯呀~

下面這個Blog的老兄嗆的可兇了..XD

============================================================================

轉自 http://blog.udn.com/sunnel/1264051

Euler和Euclidean

這兩個數學家會一樣嗎?大多數人都會認為不一樣,特別一個是早期希臘的數學家,一個卻是瑞士的數學家,但 是很怪的是,最近看一些教授指導的研究生論文,卻常出現尤拉距離這個名詞,但看到它的數學例子,則是二數差的平方開根號,分明指的是歐幾里德的距離公式, 又叫歐氏距離,當然還有其它的距離算法,如海明距離,或者餘弦距離等,距離公式在Euclidean(Ευκλειδης)的年代(BC 330-275),可以說是相當高明的的發明,因為量測在當時的知識和概念,正處於萌牙的階段,尤其是幾何學,故我們今日的幾何又叫做歐氏幾何。尤拉 (1707-1783)他是瑞士數學家和物理學家,尤拉是第一個以函數--來描述變數和結果關係的人,尤拉他也是一個數學神童,發表過至少八百篇的論文, 但這兩位數學家在中英的翻譯上,變成了張飛打岳飛。

底下這些把Euclidean distance翻成尤拉的研究生,你們的指導教授是漏看了還是根本不在意你們論文的品質?其實這是很重要的,特別是二個人其實十萬八千里,如果還搞不清楚真的是張飛打岳飛, 打的滿天飛了。

中原大學電機工程學系碩士學位論文線性區段籬柵之多階層平方建構中華 ...

環場影像之接圖方法

http://www.im.jwit.edu.tw/csim/csim/submissions/90058.pdf

要說尤拉也真的有發明距離的量測公式,只不過Euclidean可以翻成尤拉,那麼Euler要翻成什麼呢?

============================================================================

最後Archimedes(阿基米德)和Euclid(歐幾里德),雖然英文字差了個十萬八千里,但中譯音實在太相像,造成中國及台灣學生常常誤以為是同一人。

其實我們較熟悉的應該是阿基米德,比如說好幾個耳熟能詳的故事,

如:洗澡時發現可以檢驗皇冠是否純金(浮體)、"給我一個立足點,我就可以舉起整個地球"(槓桿)、棋盤格子放米粒的故事(幾何級數)及阿基米德螺旋線等。

至於Euclid的生平記載較少,而且著作多已遺失不可考,影響力最大的著作便是《幾何原本》,以前國三學幾何證明題時,許多公設都是來自此。

最後想到Archimedes,就難免想到希臘三大哲學家蘇格拉底(Socrates)、柏拉圖(Plato)、亞里斯多德(Aristotle)。

下面僅列出他們在歷史上舞台上綻放的時間順序圖。

|

2008/04/26

世界最年輕的教授

Alia Sabur

全世界最年輕的教授,是一個19歲的女孩!!

八個月大就會說話與閱讀,五歲唸完小學,十歲唸大學,十四歲拿到Stony Brook University應用數學系大學學位,

然後在Drexel University 材料科學與工程拿到碩士與博士學位。攻讀期間拿過Defense, NASA, GAANN and NSF等獎學金。

11歲在Mozart Concerto表演solo管樂,被譽為音樂神童。

此外她還跆拳道黑帶!!

目前在南韓的konkuk university 教數學和物理..

可怕的resume

新聞採訪

2008/04/06

Outstanding Women in Crowd Simulation

這麼算來,在Crowd Simulation領域一共就有三位知名的(常在相關研究被引用的作者)女性了。而且她們的指導教授在Computer Animation領域都是超大咖的。

第一位當然非中國藉的涂曉媛莫屬,成名之作就是曉媛的人工魚,她的人工魚不管是在Computer Animation, Artificial Life, Crowd Simulation都引起很大的注意。

Google scholar查到的引用就有435筆。至今的業界應用也相當多,但是一時找不到相關連結,以後再一一補齊。

其它的相關介紹請參照我之前寫的Artificial Fishes -涂曉媛 一文。

指導教授:Demetri Terzopoulos

成名之作:"Artificial Fishes: Physics, Locomotion, Perception, Behavior", ACM SIGGRAPH 1994

著書:"Artificial Animals for Computer Animation"

現況:開了一家叫AiLive的公司,主要研究Aritficial Intelligence & Machine Learning在Game上的應用,相關介紹請參照我之前寫的涂曉媛創建的公司 - AiLive。

|  |

指導教授:Daniel Thalmann

成名之作:"Groups and Crowd Simulation", ACM SIGGRAPH 2005 Courses

著書: Crowd Simulation(算是全世界第一本Crowd Simulation的專書,2007/10/30出版)

(去年七月我在網路上知道這本書將要出版,很興奮的在weekly report 中告知我的指導教授,也順便向學校圖書館推薦此書,推薦了兩次學校才同意購買,但是到現在書都沒來呀,真想看看這本書的內容..>,<)

現況:回巴西的大學當教授去了

|  |

指導教授:Norman I. Badler

成名之作:"Controlling Individual Agents in High-Density Crowd Simulation", Eurographics/ACM SIGGRAPH SCA 2007

著書:Virtual Crowds: Methods, Simulation, and Control (2008/10出版) <-- 2009/4/23 updated

現況:在美國的Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) 擔任助理教授

|  |

而且也是兩位女生,指導教授是清大的楊熙年教授(也算國內Computer Animation的大咖)。

結論:做Crowd Simulation領域的女生還蠻多地,而且都做的相當不錯。

去年聽說好像也有女生想找我老闆做人群模擬,但因為我老闆收滿了,所以就沒下文了,真是可惜!! XD

最近收到不少對岸朋友寄來的e-mail,才知道crowd simulation在對岸還蠻多實驗室做的。

而且是被重視的一塊,主要focus在crowd evacuation。

畢竟在中國大陸這種人口眾多的地方,crowd evacuation是具實用價值的研究領域。

2008/02/11

Augusta Ada Byron (1815-1852)

Augusta Ada Byron(1815-1852),是著名詩人拜倫(Lord Byron)的女兒,

並是著名邏輯學家Augustus De Morgan的學生。

後來她嫁給小時候的數學家教William King,故在William King獲得1st Earl of Lovelace爵位之後,

她又被稱為Ada Lovelace(Lovelace伯爵夫人)

在科學史上最著名的事蹟,是她曾參與Charles Babbage(他當時正在嘗試建造全世界第一台計算機)的部分工作,

主要是程式設計方面。

所以在Babbage獲得為發明第一個計算機的美名同時,她亦被封為世界第一個程式設計師。

後來美國國防部發展的高等程式語言Ada,便是以這位女數學家之名來命名。

參考書目:

The Bride of Science: Romance, Reason, and Byron's Daughter

科學的新娘:浪漫、理性和拜倫的女兒(中譯本)

2007/12/10

Mark Granovetter, Stanley Milgram

共同的特點是,他們都美國的社會心理學家,分別都對Collective Behavior與Social Network有不小的貢獻。

Mark Granovetter

- The Strength of Weak Ties(1973),本來只是他博士論文( Getting A Job: A Study of Contacts and Careers)中的一章,他的博士論文提出大部分的人找到新工作,往往是透過弱連結(weak tie)的朋友介紹,因為強連結(strong tie)的朋友所掌握的資訊與自身差異不大,唯有透過弱連節才可獲得較多新訊息的機會。這篇博士論文起初並未受到重視,但弱連結的概念幫助Duncan Watts找出結合random graph(six-degree separation)與regular graph(high clustering)特性的small world network model。使得weak tie成為在討論social network時,不可或缺的重要環節。

- Threshold Models of Collective Behavior(1978),認為人的行為決策常會受到週遭同質性朋友的影響,當週遭朋友大都未行動時,大部分的人都只選擇旁觀。這篇paper用統計的方式找出眾人影響個人行動的threshold model。是後來研究群眾行為的學者,必讀的一篇重要經典。這篇文章與旁觀者效應,我覺得有異曲同工之妙。

Stanley Milgram

- Six Degrees of Separation(1967),又稱Milgram Experiment ,這實驗簡單來說,他每次都從美國挑選兩個彼此不認識的人,A與B,並要求A將包裹寄給所有朋友中最可能認識B的人,C,同樣要求C將包裹寄給所有朋友中最可能認識B的人,如此不斷的將此包裹寄發給朋友,直到B收到包裹為此。實驗結果,平均只需透過5.5個人,便可將包裹送達。說明了看似複雜的社會,實際的組成結構卻可能是相對簡單可以掌握的。此實驗激勵了社會學家、數學家、電腦科學家甚至物理學家,開始如火如荼的研究複雜理論。

- Milgram's obedience experiment(1961),他解釋了納粹及被納粹俘虜的猶太人,為何得以泯滅人性地虐待受害者。他請實驗參與者按下一個按鈕,可以產生各種程度的電流,去電擊一位綁在實驗室椅子上的人,而且參與者可以目擊到這名遭電擊的人。Milgram告知參與者坐在椅子上的人是實驗對象,實驗是為為了研究體罰對學習的效果。但事實上,綁在椅子上的人只是個演員,真正的實驗對象是這些參與者。在實驗中,Milgram會問坐在椅子上的人各種問題,只要他答錯,便會要求參與者按下電擊的按鈕去懲罰坐在子上的人。電流從15伏特開始,依Milgram的要求逐步增加。坐在椅子上的演員會隨著"假電流"的提升,演出不同程度的痛苦,從輕度的呻吟、喊痛、痛苦的尖叫到哀求停止實驗等。這個實驗使參與者面臨兩難的窘境,一是自己的道德良心,一是外部的權威。僅管大部分的參與者進行到某個電流程度時,便會為受電擊者求情,但只有少數人最後真正與Milgram決裂要求實驗停止。實驗結果,四十個參與者,有二十六個繼續執行電擊,直到電壓450伏特。實驗結果顯示,大部分的人都無法將道德標準置於權威人士的服從之上。我曾看過一部電影叫做實驗監獄,是翻拍史丹福大學做過的真實實驗,也與Milgram的實驗相呼應。

2009/6/13 新增

下面的影片是Philip Zimbardo介紹社會心理學的影片,片中提到了Kurt Lewin的group dynamics跟Milgram的服從權威實驗。此外,Zimbardo本身正是實驗監獄的教授。

2009/7/29 新增

Philip Zimbardo 跟Stanley Milgram居然是James Monroe高中的同班同學!!!

(<<電醒世界的人>>及<<路西法效應>>都有提到)

2009/11/5新增

下面是兩個有關obedience experiment的影片

Milgram Experiment (Derren Brown)

http://www.youtube.com/watch?v=y6GxIuljT3w

事實上,Stanely Milgram在哈佛的時候,曾擔任過Solomon Asch(當時在哈佛做客座教授)的助理,

並一起完成著名的conformity experiment,後來Milgram還把Asch的實驗舊瓶裝新酒,完成了博士論文。

不過也因此受了啟發,才有後來了不起的obedience experiment。

(兩個實驗的操作手法有些類似,但探討的點很不同,

分別揭露人在面對群眾壓力和權威壓力時的反應,實驗結果都帶給社會極大的震撼,

原來人類的自主性,在很多時候並不如我們所想的堅強。)

下面是Asch 的conformity experiment

Zimbardo的prison experiment可以說是集conformity experiment及obedience experiment的大成,並將它們都歸納為情境的力量。

常見的相關理論與實驗歸納如下:

Kurt Lewin's Group Dynamic (1940s)

Asch's Conformity Experiment (1951)

Milgram's Obedience Experiment (1961)

John Darley and Bibb Latane's Bystander Effect (1968)

Zimbardo's Standford Prison Experiment (1971)

George Kelling and Catherine Coles' s Broken Window Theory (1996)

有趣的是 Milgram曾擔任過Asch的助理,Milgram跟Zimbardo曾是高中同學,

他們三個人的實驗分別隔了十年,都是驚世之作。

2007/10/01

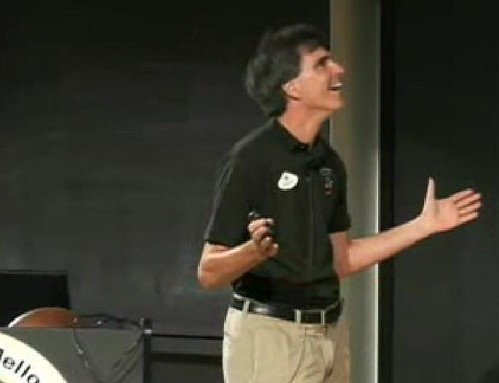

"Last Lecture"-Randy Pausch

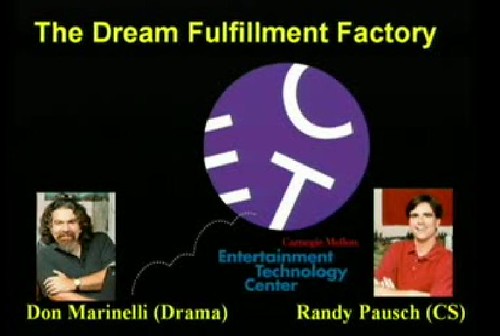

Randy Pausch 是CMU的教授,亦是Entertainment Technology Center (ETC)的創始人之一。

(這個聽起來好耳熟,原來是阿德之前發布的訊息,好像前幾個禮拜ETC有到台大招生。)

他大學是Brown university 電腦科學系,Ph.D是CMU 電腦科學系。

研究領域在Human Computer Interface、Virtual Reality、Entertainment Technology。

他在ACM HCI及SIGGRAPH都有多篇publication,

(分別是人機介面及電腦圖學領域中最高級的conference,台灣教授投上的篇數,用雙手都數的出來..XD)

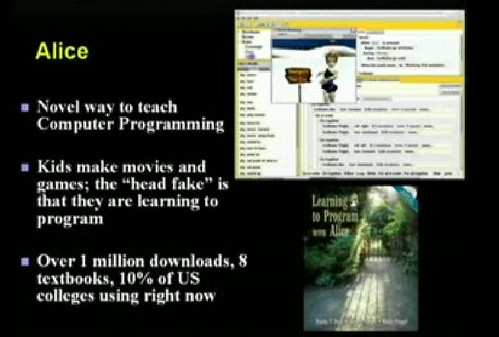

目前正在做的研究是Alice Project,目的是為了讓青年學子能無痛的學習程式語言。

他過去與EA、Walt Disney、Google有密切的合作。

他最近聲名大噪,主要的原因是他在CMU的最後一場演講,

也是他人生最後一場演講。因為他身患胰腺癌,剩下的生命不到幾個月了。

我知道這場演講,是一個會研所的同學在MSN上丟給我的message,她問我有沒有看過這個video。

我第一個念頭就是,該不會又是一個勸CS學生要顧肝,擁有美好人生的演講吧?

看完這個video,我深感羞愧,古人說的好:燕雀焉知鴻鵠之志 !

演講的主題叫"Really Achieving Your Childhood Dreams",

Randy首先便跟大家說:我這場演講並非是要討各位的同情,

因為我現在的身體可能比在場的各位都要好。

然後就自顧自的在講桌旁做起伏地挺身,

起身後說:在場的各位若想要同情我,請先下來跟我一起做伏地挺身,你才有資格同情我。

Last Lecture聽起來本應是帶點悲傷的,但整場演講只有充滿笑點,無半點冷場之處。

他的演講有許多引人省思之處,但我不一一列示了,因為下面的blog已經整理的相當好。

http://mr6.cc/?p=1087

http://www.miniroom549.com/wordpress/index.php?tag=randy-pausch

我僅附上這場演講的相關截圖,供大家參考:

Randy Pausch,非常幽默的教授。表情實在有夠豐富,讓我想到金凱瑞。

第一次看到演講者在台上做伏地挺身..XD。

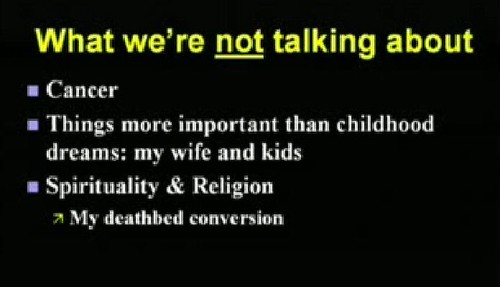

他說這場演講不談cancer、家庭及教誨式的生命意義。

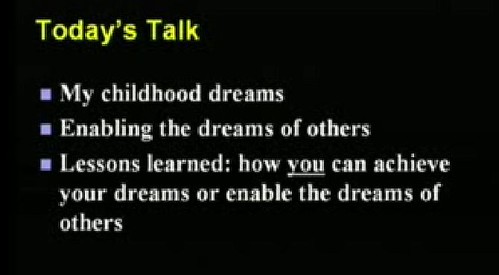

他要談的是他的童年夢想,還有如何實現自己的夢想及幫助他人的夢想。

他說到有時候幫助他人完成夢想,會比自己孤獨的追求夢想快樂的多。

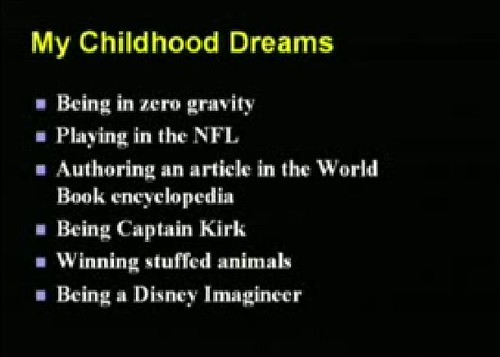

他的童年夢想:體驗無重力、踢進全國橄欖球聯盟、寫一篇世界百科全書、

做Captain Kirk、贏得動物玩偶、做Disney的創意工程師。

大學時參加NASA的無重力模擬試驗。

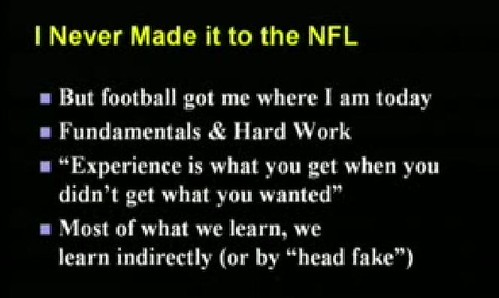

他雖然沒有真的踢進全國橄欖球聯盟,但他確實從球隊獲得些什麼。

(如果他真的踢進NFL,應該就不會在CMU當教授了...XD)

夢想成為Star Trek裡的Captain Kirk

後來他用VR設計了一個Star Trek的司令艙。

並且請他的偶像Captain Kirk參與模擬,能與他小時候的偶像一起合作,讓他興奮極了!!

後來他也真的嬴了許多大動物娃娃,為了怕大家不信,還把它們都帶來現場了。

他說做為一個先行者,失敗的時候常常會成為眾矢之的。

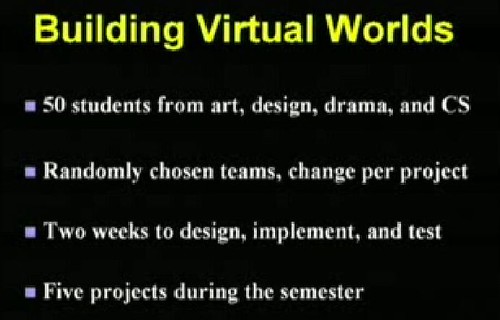

他開了一門課叫Building Virtual World,開了十年。

這門課的學生來自各種學院,並隨機的將他們編組,要他們一學期做五個project。

結果這門課大受歡迎,期末project demo時,

修課的學生總會找他們的同學、朋友甚至父母來觀賞,塞得水洩不通。

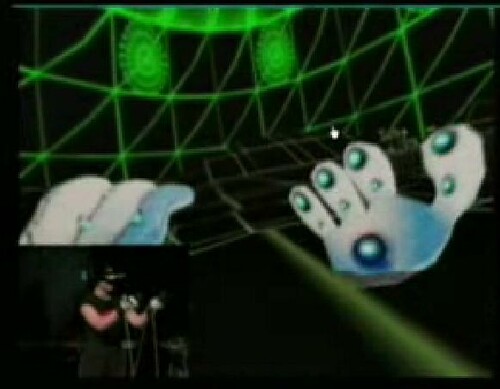

學生的作品。

學生的作品。

Randy和Don共同創立了ETC (Entertainment Technology Center)

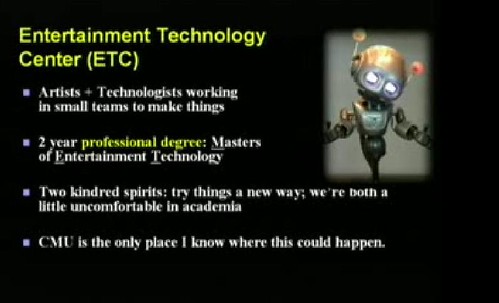

ETC是一個融合藝術家及技術人員的Master課程。

Don和Randy耍kuso,把搞藝術跟搞技術的人湊在一起,有種詭異的不協調。

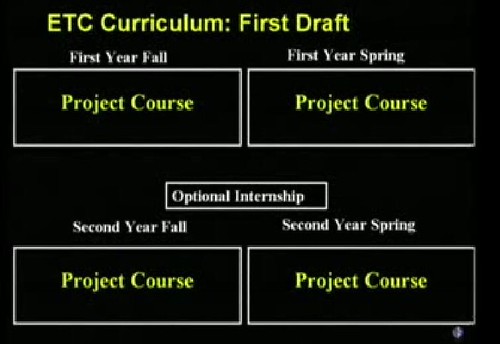

ETC的課程要求,only Projects !!!

這門課不會指定學生要唸完什麼書,學生要做的事就是和你的小組不斷的做Project。

他說都唸到Master了,應該要有能力看所有類型的書,主動去找解決方法。

他目前正在做的計劃 - Alice。目標是讓人無痛學習程式。

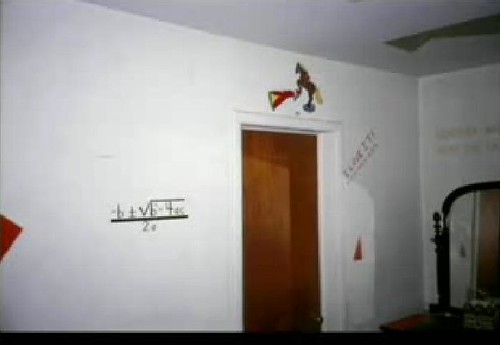

高中的時候,他開始塗鴉他的房間。

畫了一艘潛水艇。

一個電梯。(天啊!乍看之下還真像)

數學公式。他說他很感激他的父母一點也沒有阻止他塗鴉房間,事後也沒有將塗鴉清除,

這些塗鴉目前都仍在父母的房子中。

他的老婆前一天過生日,他請全場聽眾一起唱生日快樂歌。(天啊~~有這麼浪漫的理工強者嗎?)

他多次在presentation中透出這座牆,

他說這座牆讓我們知道值得為它後面的寶藏努力。

它不是用來阻擋我們的,它只會阻擋那些不相信童年夢想的人。

演講完,大家不能自己的站立拍手長達數分鐘。

ACM CHI 搬給他一個特別貢獻獎。

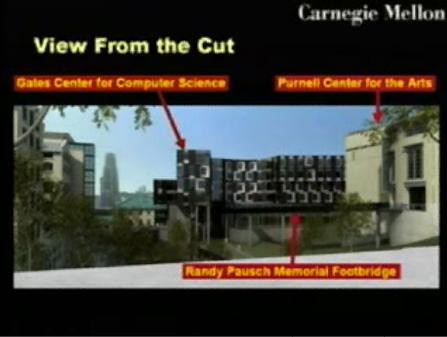

校長說要在藝術學院及資訊系館之間建一座穚,並以Randy Pausch命名以紀念之。

而且還要在兩端各蓋一座牆,讓學生去思考這座牆的意義。

Randy Pausch剩不到幾個月的生命,

我本預期他大概會像"最後十四堂星期四的課"那樣,講述生命、死亡之類的看法。

但他卻大談夢想,他完成的夢想。

整場演講,他的表現就像是在對世人說,

只要你腳踏實地的去完成夢想,那麼死亡是一點也不足惜的。

Randy 祝您一路好走!!

Video:

google (完整版)

http://video.google.com/videoplay?docid=362421849901825950&hl=en

youtube (0-10)

http://www.youtube.com/watch?v=vjp_WdJ-3Xg

Reference:

Randy Pausch's home page

http://www.cs.cmu.edu/~pausch/

biography

http://www.cs.cmu.edu/~pausch/Randy/Bio.htm

CV

http://www.cs.cmu.edu/~pausch/Randy/Vita.html

publication

http://www.alice.org/stage3/pubs.html

Randy曾經特別做了下面這個網頁,讓遠在西班牙的老婆安心家裡的狀況

http://www.cs.cmu.edu/~pausch/spain.html

Last Lecture逐字稿

http://www.cs.cmu.edu/~pausch/Randy/pauschlastlecturetranscript.pdf

2007/09/11

Lamarckism Evolution

法國人

《動物學哲學》

最先提出生物進化的學說--「拉馬克學說」

用進廢退、獲得性遺傳

認為適應是生物進化的主要過程

現代博物館標本採集原理的創始人之一

第一個將動物分為脊椎動物和無脊椎動物兩大類

2007/05/06

涂曉媛創建的公司 - AiLive

涂曉媛和她的丈夫John Funge於2000年合開的公司。(詳情請見Artificial Fishes -涂曉媛 一文)

A leader in Artificial Intelligence for entertainment, AiLive's vision of video games is natural engagement and personalization through player participation. AiLive was founded in 2000 in Palo Alto, California, by a unique world-class team of AI experts, machine learning Ph.D.s, and game industry veterans.

Artificial Fish的作者涂曉媛,離開學術界後便創辦了AiLive這家公司。

主要Focus在遊戲的人工智慧,Machine Learning、Artificial Life大概是其主要的研究項目。

LiveCombat是我較感興趣的一項產品,

主要idea是遊戲中的NPC單位,會學習玩家的策略,伴隨著玩家一同闖通關。

玩家還可以從LiveCombat中,提取自己train出來的人工智慧,

上網與其它玩家的人工智慧一較高下。

聽起來有點像Robo World Cup,

但AiLive的人工智慧應該是以類似NN或GA 的方式自我學習的,

而不像Robo World Cup是由玩家寫演算法來賦於智慧。

Red Leader alongside his troops.

圖轉自:http://www.ailive.net/liveCombat.html

小時候玩電動,最期待遊戲中有聰明的NPC夥伴或部下,

像是聖劍傳說2、凱薩琳女皇、夢幻模擬戰、誌武神大戰...等等,

甚至是即時戰略的劇情模式也常常會有NPC控制的盟軍。

有了這些友邦的NPC,玩起RPG就有趣多了,不會有寂寞的感覺。

前陣子狂玩的pikmin 2,其實也屬這類的遊戲。

還記得小時候有一個夢想,就是希望玩到一款能騎馬率領軍隊打仗的三國志遊戲。

於是成長過程玩了超多款三國志、日本戰國、楚漢相爭、成吉思汗等策略遊戲,

雖然不斷的失望,倒對歷史產生濃厚的興趣...Orz。

回想起來,也難怪當初在選專題時,就人群模擬的研究令我最心動。

也因此,在survey的過程,一定會知道涂曉媛的Artificial Fish,

因為它可是人群模擬及Artificial Life的經典之一。

這家公司目前仍在徵求Artificial Intelligence Researcher,

不過要的是Maching Learning、AI或相關領域的Ph.D.,

門檻非常的高~~~~~

2007/04/09

小八卦

聽到個小八卦,

原來孫春在教授的哥哥,是台科大的孫春望教授。

偷查了一下,原來是前年台科大自製動畫短片-「立體悲劇」的指導教授,

這部3D動畫短片獲得ACM SIGGRAPH動畫展第一名,轟動一時。

還有一個八卦,就是兩位教授的父親,

可是大名鼎鼎的中央日報副刊總編-孫如陵唷!!

這樣我對孫春在教授在碩士班時轉攻歷史,也較能理解了。

2006/12/28

李開復--做21世紀的人才 演講筆記

| 21世紀人才的七種特質 1.創新實踐者(有用創新) 2.跨領域合成者 3.三商兼高者(IQ、EQ、SQ) 其中SQ的S是Spiritual的縮寫,指分清善惡、正直誠信, 雖然他說他認為重要性是SQ>EQ>IQ, 但整場演講聽下來,我想他真正想說的是: 高IQ是基本門檻,EQ、SQ則是決定高IQ者是否能成功融入工作團隊。 (針對IT產業而言) 4.高效能溝通者 低效能溝通者 = 沒有思想 心誠 -> 面善 高效能溝通者有更多團隊合作的機會 5.熱愛工作者(李開復最推崇這點) 應爭取暑期工讀機會 6.積極主動者沈默不是金-推銷自己,讓別人知道你的成果 7.樂觀向上者 即時、善變的環境一定會帶來更多的錯誤與挫折, 應當保有將挫折視為學習的心態。 以上是我的簡短筆記,因為事實上我覺得這場演講並沒有聽到新穎的項目, 抄下來是作叮嚀提醒之效。 我也上網查了一下李開復的書《做最好的自己》, 看了一些筆記和心得,覺得這本書除了引用許多有趣的Google案例之外, 應無特別新穎的觀念。 但對於自己未來方向還不能掌握的人來說,或許會得到不錯的啟發。 對這本書有興趣的人可以參考聯經出版的網頁,裡面有一些不錯的介紹。 http://www.linkingbooks.com.tw/activity/activity17093n.asp 然而最令我感興趣的,還是這位天才的成長背景及經歷,下面有一些不錯的連結。 凌志軍《成長》中的李開復和他的父母 http://book.sina.com.cn/nzt/spi/zuozuihaodeziji/9.shtml [商週]4個Google震撼 http://www.businessweekly.com.tw/webarticle.php?id=22392&p=1 李開復給我的第一印象是: 外表光容煥發,說話略帶理工人的羞澀,但態度十足謙遜。 演講中聽他自己說的小八卦: 他爸爸在政大教過書 他當年GRE考不高 1984年被一群天才美國高中生評為講課最差的教師 演講中提到的其它關鍵字: 《A-A+》 學簡體中文是重要的 李開復小檔案  出生:1961年12月生於台灣 學歷:美國卡內基美隆大學電腦博士 紐約哥倫比亞大學電腦學士 經歷:1990年~1996年蘋果電腦公司 1996年~1998年SGI電腦公司 1998年~2005年微軟公司全球副總裁 現職:Google全球副總裁、中國區總裁 開復學生網 http://www.kaifulee.com |

2006/12/24

成功男人背後的女人

| (劉嘉玲在康熙來了接受訪問, 談到梁朝偉拍王家衛的阿飛正傳時,被王家衛不斷的批評, 突然覺得自己不會演戲了,回到家裡偷哭,調整了一個禮拜, 才回去拍完最經典的結尾那幕) 小S問:可是如果像他那麼低潮時,妳要怎麼讓他開心? 妳需要一直說其實你演的很好什麼這些話嗎? 劉嘉玲:不會..不會..不需要.. 我覺得我只是讓他安靜,讓他自己去想,自己去摸索,自己去體會.. 小S問:那妳家不是很安靜? 劉嘉玲:哈哈哈~~ 不會啊~~我很活潑啊~ 他還是會有小孩子的一面啦,他小孩子的一面是很可愛的.. 這令我想到李安的老婆李惠嘉.... 有一次李惠嘉被問到如何支持李安, 李惠嘉說:“ I just leave him alone”。 |

2006/11/18

我的偶像-Richard Allen Garriott

http://wiki.gamer.com.tw/wiki.php?n=UO%3ARichard+Garriott

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Garriott

http://www.mobygames.com/developer/sheet/view/developerId,483/

Richard Allen Garriott 理察艾倫蓋瑞特生於1961年7月4日,綽號是Lord British,在遊戲產業中是重要人物。他是很有才華的遊戲設計師跟程式設計師,目前致力於電腦遊戲各方面的發展。 Garriott生於英國劍橋,是航太實驗室太空人Owen K. Garriott的兒子。Richard在德州League City長大,在州立中學對電腦產生興趣並且徵得校方同意不上一般學校課程而專上自己程式設計的自學課程(若那間學校的課程跟台灣一樣僵化難以變更,也許 就埋沒了一個遊戲界的天才),他用那些課的時間做了奇幻風格的電腦遊戲。覺得為他講話帶英國腔的學長們給了他Lord British的稱號。 Richard繼續設計許多遊戲,常常只是免費做給朋友玩。他在1980年夏天在電腦零售店打工的時候他做了他第一個發行的遊戲 Akalabeth。Garriott用Akalabeth賺到的錢拿去付學費還綽綽有餘。在秋天的時候他進入奧斯汀的德州大學就讀,加入學校的西洋劍 隊,之後加入復古協會(Society for Creative Anachronism),那類協會的聚會活動像是COSPLAY古代人,吟頌創作古代風格詩歌之類的。 在1980年代初期,Garriott開發了電腦遊戲創世紀系列(第一代後的續作都標上號碼像創世紀二、創世紀三,如此類推)。原先是用Apple II編程式,第一代由加州太平洋電腦公司發行,裝在密封的夾鍊塑膠袋中,這樣做是為了引起玩家的好奇。第二代由Sierra On-Line發行,那時他開發第三代那時,遊戲相關工作量大到需要Garriott(包括他哥哥Robert、他父親跟其他人)家族成立Origin工 作室,發行他們自己的遊戲,掌控好幾個遊戲平台的發行跟銷售。Origin繼續成長變成遊戲史上頗具影響力的開發廠商之一。 Garriott在1992年9月把Origin賣給美商藝電(Electronic Arts 簡稱EA)。最重要的是以玩家的觀點來看並沒有直接衝擊到遊戲開發。但是1999年到2000年間,EA取消了Origin一些新企畫案(包括UO2、 Privateer Online、哈力波特網路版),混亂就開始浮現。在這些事接二連三發生時,Garriott從他一手創立的公司離職了。他在2000年4月重返遊戲業 界,跟他哥哥還有Starr Long成立Destination工作室。當Garriott跟EA的一年競業禁止條款到期,Destination跟NCsoft合夥,NCsoft 就是他目前在那邊做線上遊戲製作設計的公司。 Garriott在德州奧斯汀的不列顛尼亞莊園(Britannia Manor)住宅蓋了一間鬼屋博物館。他還創立了私人的航太公司,在董事會裡面當副董事長,那間公司除了太空探險業務以外還是X-Prize太空飛行發明獎的協辦團體之一。 Garriott在2006年入選第九任美國互動藝術科學學會(AIAS)的名人堂。 Video game works

| Game Name | First Released | System Name(s) | Garriott's Role(s) |

| Akalabeth: World of Doom | 1979 | Apple II & DOS | Game Designer, Coder & Programmer |

| Ultima I: The First Age of Darkness | 1981 | Apple II, DOS, Commodore 64 & MSX | Original Conceptor, Programmer & Graphic Artist |

| Ultima II: The Revenge of the Enchantress | 1982 | Apple II, DOS, Commodore 64 & Atari 8 bit sytems | Programmer |

| Ultima III: Exodus | 1983 | Apple II, DOS, Atari 8 bit systems, NES, Amiga & Commodore 64 | Project Director |

| Ultima IV: Quest of the Avatar | 1985 | Apple II, DOS, Atari ST, NES, MSX, Amiga, Commodore 64 & Sega Master System | Project Director |

| Autoduel | 1985 | Apple II, Atari ST, Commodore 64, DOS & Amiga | Programmer & Designer |

| Ultima V: Warriors of Destiny | 1988 | Apple II, DOS, Atari ST, NES, Amiga & Commodore 64 | Designer, Writer & Programmer |

| Omega | 1989 | Amiga, Apple II, Atari ST, DOS & Commodore 64 | Designer |

| Worlds of Ultima: The Savage Empire | 1990 | DOS & SNES | Executive Producer |

| Ultima VI: The False Prophet | 1990 | DOS, Atari ST, SNES, Amiga & Commodore 64 | Designer, Producer, Sound Effect Worker & Writer |

| Ultima: Worlds of Adventure 2 Martian Dreams | 1991 | DOS | Creative Director |

| Ultima: Runes of Virtue | 1991 | Game Boy | Creative Director |

| Ultima VII: The Black Gate | 1992 | DOS & SNES | Director & Producer |

| Ultima Underworld: The Stygian Abyss | 1992 | DOS & PlayStation | Director |

| Ultima VII: The Forge of Virtue | 1993 | DOS | Creative Assistance & Producer |

| Ultima VII Part Two: The Silver Seed | 1993 | DOS | Director & Voice Actor |

| Ultima VII Part Two: Serpent Isle | 1993 | DOS | Creative Director & Audio Team Member |

| Ultima VIII: Pagan | 1994 | DOS | Producer |

| Ultima: Runes of Virtue II | 1994 | Game Boy | Creative Director & Additional Design |

| Ultima VIII: The Lost Vale Expansion Pack | Cancelled | DOS | Producer |

| Bioforge | 1995 | DOS | Executive Producer |

| Ultima Online | 1997 | Windows | Producer |

| Ultima Online: The Second Age | 1998 | Windows | Executive Designer |

| Lineage | 1998 | Windows & Mac OS X | Executive Producer |

| Ultima IX: Ascension | 1999 | Windows | Director |

| Lineage II: The Chaotic Chronicle | 2003 | Windows | Executive Producer |

| City of Heroes | 2004 | Windows | Executive Producer |

| City of Villains | 2005 | Windows | Executive Management |

| Tabula Rasa | 2006 | Windows | Executive Producer |

2009/11/2

他超酷,跑去參加俄國的一個太空計劃(他爸爸是NASA太空人)

http://www.richardinspace.com/

另外,他也離開了NCSoft,NCSoft在Tabula Rasa的forum宣稱他是是自願離開的,但其實他不是,所以他告NCSoft,並索償24Millions。

http://kotaku.com/5242413/why-richard-garriott-is-suing-ncsoft

2006/10/21

McCulloch and Pitts

在Lecture 4結尾的Historical Notes看到眼熟的名字,

"Finite state transition systems were introduced by

McCulloch and Pitts in 1943.Deterministic finite automata in the

form presented here were studied by Kleene."

McCulloch and Pitts

不是第一個發表Neural Network整體架構的作者嗎?

而且我記得也是1943年提出來的.

我記得我在<<電腦生命天演論>>這本書上分別看到過McCulloch及Pitts,

剛翻了一下,終於找到,當初看的時候沒注意,

現在才發現這兩個人比我原先想像的更不簡單,

不過我猜真正不簡單的是Pitts,

上個月為報告Neural Network,Survey他的資料時,雖然發現他是個自學的超級天才,

但在wiki上看到的學術貢獻並不多,覺得很反常...

不過現在終於搞清楚了!

當時忽略了他們發明NN時,電腦還是打孔機時代,

看了下面他們對finite-state machines的貢獻時,

就知道天才總算是沒白混的....

<<電腦生命天演論>>有一頁寫著:

"1943年神經心理分析家W.S.McCulloch與W.Pitts發表的論文<<普遍存在於神經活動中

的觀念的邏輯算術>>顯示:原則上,對極為簡化的理論神經元而言任一個神經網路的

計算行為都能以一個等價的Turing Machine完全複製。

雖然翻譯的很熬口,(因為譯者是生物背景的),

但看到"與Turing Machine等價"的字眼,

任何一個資科背景的人看到,

就知道能證明這件事,是很了不起的~

使我不禁想Google一下,

找到下面這篇,才大致明白真相...

http://www.dlsi.ua.es/~mlf/nnafmc/pbook/node10.html

"McCulloch and Pitts' neural logical calculus "

The paper by McCulloch and Pitts (1943) is commonly regarded as the inception

of two fields of research. One is the theory of finite-state machines as a

model of computation. The other one is the field of artificial neural

networks. This is an important and widely cited paper, yet a difficult one to

understand.

其中還講到Regular Expression的貢獻,

為何最後沒歸於McCulloch及Pitts,反而是歸給了Kllene......

是因為Pitts的符號令人太難懂了!

這令我想到牛頓與萊布尼茲對微積分的貢獻歸屬,似乎也是類似的情況。

2006/10/19

Artificial Fishes -涂曉媛

涂曉媛

第一個得ACM最佳博士論文獎的中國人,亦是全世界第一個得到此獎的女生,非常了不起。

祖籍:江西南昌

出生地:北京

家庭:父親是中國人工智能學會理事長、北京科技大學涂序彥教授

學歷:

She received her Ph.D degree (96') in Computer Science from the University of

Toronto and the Honors M.Eng degree in Electrical and Computer Engineering

from McMaster University. Her Honors B.Eng degree was in Control Theory and

Automation from TsingHua University in China.

獲獎:

In 1996 she received the prestigious ACM Doctoral Dissertation Award for her

Ph.D dissertation "Artifical Animals for Computer Animation: Biomechanics,

Locomotion, Perception, and Behavior".

In 1994 she received the Technical Excellence Award from the Canadian

Academy of Multimedia and Arts and from 1993 to 1995 her animation work was

honored in numerous premier competetions for creative science with digital

media, including the Siggraph Electronic Theatre, the Ars Electronica and the

Computer Animation Film Festival.

經歷:

Xiaoyuan Tu is a co-founder and lead scientist at AiLive Inc. (formerly iKuni

Inc.), a Palo Alto, California based start-up company focussing on AI effects

for computer entertainment.

Prior to co-founding AiLive, Dr. Tu was a research scientist in the Media and

Graphics Research Lab at Intel Corp. from 1997 to 2000.

During 1996 and 1997, she was a senior member of the technical staff at SGI.

研究領域:

Dr. Tu's main research interests are in the modelling, control and simulation

of life-like, intelligent virtual characters. Her research spans the areas of

autonomous agent architecture design, physics and biomechanics-based

modelling, machine learning, computer graphics animation and artificial life.

小八卦:

丈夫是John Funge,

他的googlepage 、LinkedIn

大學是英國King's Colleg London,碩士是英國牛津大學,Phd.是加拿大多倫多大學。

博士論文"Making Them Behave: Cognitive Models for Computer Animation".

1997年拿到phd (比涂曉媛晚一年),後來跟涂曉媛都在Intel的實驗室做研究(但好像不同實驗室)。

2000年和涂曉媛合開AiLive這家公司(至今有八年了耶~~),並同時在University of California Santa Cruz教書,目前是助理教授。

他的著作有:

Artificial Intelligence For Computer Games: An Introduction (2004)

AI for Computer Games and Animation: A Cognitive Modeling Approach (1999)

他們夫婦倆合發的paper:

John Funge and Xiaoyuan Tu, "Making Them Behave", Technical Sketch, ACM SIGGRAPH'97, August, 1997.

John Funge, Xiaoyuan Tu and Demetri Terzopoulos, "Cognitive Modeling: Knowledge, Reasoning and Planning for Intelligent Characters" Proc. of ACM SIGGRAPH'99, Los Angeles, CA, August, 1999, in ACM Computer Graphics Proceedings, 1999. (這時候夫婦倆已在Intel工作)

他們夫婦倆的小可愛和家庭相簿(父母都是世界頂尖人物,這小可愛的未來值得觀注..XD)

http://www.funtu.com/ (網站是以他們夫婦的姓命名..XD)

個人網頁:(有圖有真像)

http://www.dgp.toronto.edu/~tu/

Publication:

http://www.dgp.toronto.edu/~tu/pub.html

著書:"Artificial Animals for Computer Animation"(有電子檔)

http://link.springer.de/link/service/series/0558/tocs/t1635.htm

Artificial Fishes圖片

http://www.dgp.toronto.edu/~tu/images.html

Artificial Fishes影片檔

http://www.dgp.toronto.edu/~tu/animations.html

她的指導教授Demetri Terzopoulos

http://www.cs.toronto.edu/~dt/

介紹人工魚(xiaoyuan's fish)的中文網頁

http://www.swarmagents.com/complex/bottomup/afish.htm

http://www.cnblogs.com/szlongman/archive/2005/06/19/177372.html

2006/10/13

五月天

| 下面是轉錄自這個網址,但該網頁已經被拿掉了, http://www.kkbox.com.tw/event/love/ 網頁中的文字實在觸動我的心, 我想同是五月天迷, 看到下面的文字,都會有所感動.... ############################ 然後我跨過了青春,到達這裡,成為現在的我, 仍然虛無,不定、看不到完整的未來、享樂主義 但過去太美好,我無法停止緬懷青春的樣子。 如果人生需要一個有力支撐、走向未來的理由 我想是人生終不後悔的所有回憶。 導演的話 然後我在msn的暱稱上寫下這一個問題 你喜歡五月天的哪一首歌? 那兩三天一堆人敲我就打一個歌名 或是有誠意點的再加上一個笑臉 沒有人跟我解釋自己為何選某首歌 我也沒有問任何人原因 因為那是一個各自獨立又龐大的共有記憶 你能想像嗎?在那個時空 當廣播裡播著擁抱或其他任何首新歌時 那些駐足聆聽的人 每個人都在過著什麼樣生活? 正在做什麼事? 導演 陳正道 原來當時的我們依靠著那麼簡單的東西 就能撐過那個瘋狂又不能做自己的時代 ######################### 常常我聽五月天的演唱會, 聽到某些老歌,都會邊唱邊落淚, 感動因子不是五月天的歌詞... 而是那段儲存在旋律中屬於自己的故事..... |

2006/10/01

吳宗憲說

| 某正妹說:"我的男友條件要能文能武,懂音樂,有錢,而且還要都聽我的.." 吳宗憲說:"那他可以去追張曼玉了,幹嘛要追妳?" 頓時全場男生發出會心一笑... |

2004/08/24

我最愛的作家

| 作者 l314 (紅虫) 站內 P_RedBug 標題 我最愛的作家 時間 Tue Aug 24 17:56:59 2004 ─────────────────────────────────────── Paulo Coelho(保羅.科爾賀) 他是南美和歐洲的暢銷書作家, 喜愛以寓言的方式來刻劃人性... 在台灣出版的書有下列六本: 《牧羊少年奇幻之旅》 《我坐在琵卓河畔,哭泣》 《朝聖》 《薇若妮卡想不開》 《魔鬼與普里姆小姐》 《愛的第十一分鐘》 前面五本我都有,第六本今年才出版,下次有看到一定要買下來.. 《牧羊少年奇幻之旅》這本書是我專科四年級在郵購上買到的, 對我而言,有非常重要的意義, 它不僅使我發現夢想、追逐夢想,也讓我對人性的探討起了濃厚的興趣.. 而我當初的HomePage,便是用dreamweaver以這本書為主題來製作... 站名叫"混世夢",但該站已年久失修.. 《我坐在琵卓河畔,哭泣》這本書是我專五時在前女友的書櫃上找到的, 這是一本以女性觀點出發的愛情小說,故事結局仍然令人意想不到.. 《朝聖》這本書也是我專五的時候買的,哲理較深,但我前女友則認為太枯橾, 她連翻都懶的翻.. 《薇若妮卡想不開》這本書是我當兵新訓放假時,在屏東站前的金石堂買的, 一直到我下部隊後才把它看完。 這本書很有趣的地方在於,主角是一名精神病患者, 以她的眼光來檢視大家口中所謂的"正常人",有很生動的人性描繪。 《魔鬼與普里姆小姐》這本書是我重考的時候在書店逛到的, 不知道是不是翻譯不好的關係,這部小說我得不到一點Paulo想要表達的哲理。 《愛的第十一分鐘》新書,老妹已經買了,這次是以"性"為主題, 剛看網頁的介紹,覺得相當棒,又可以再次享受Paulo的大作了.... |