2009/12/18

南京1937

日軍用槍坑殺掃射投降的中國士兵,這個穚段最令我印象深刻。

因為被捊擄的中國士兵數量遠大於掃射他們的日本士兵,

心想:儘管那些日本士兵拿著槍,但是大家一起反撲,還有可能存活的機會不是嗎?

今天在Randall Collin的 << Violence: A Micro-Sociological Theory >>

看到下面這幾段的解釋:

Detailed examination of the Nanking case gives insight into another feature of the dynamics of such massacres. The Chinese troops greatly outnumbered the Japanese troops on the scene; once it became apparent they were being slaughtered, why didn't the Chinese fight back? Although they generally lacked weapons, they could have mounted some resistance and at least have gone down fighting, or possibly overpowered small groups of Japanese. In fact, the Japanese soldiers themselves quickly acquired an attitude of contempt for the Chinese soldiers for passively going to their deaths. This attitude enhanced the feeling of dehumanization, making it easier for the Japanese to carry out the killing. (p.102)

A forward panic arises in an atmosphere of total domination. Initially this comes about for military reasons: one side moves forward in a successful attack, the other disintegrates and is unable to resist. The emotional tunnel, the mood of slaughter, opens up through recognition of that situation, not so much rational and cognitive as emotional and collective in the broadest possible sense. The emotional mood is interactional; it is shared on both sides. The domination is emotional even more than physical; the victorious side feels ebullient, charged up; the losing side feels despairing, helpless, frozen, suffocated. These emotions circulate and reinforce each other: in a pair of feedback loops within each body of troops, the victors pumping each other up into the frenzy of destruction and the losers demoralizing each other; and in a third loop connecting the two loops, the victors feed off of the demoralization of the losers, and the losers are emotionally battered still further by the dominants. It is a process of asymmetrical entrainment; the winner becomes entrained in its own rhythm of attack, among other reasons, because its moves are reinforced by the moves of the losers. (p.102 ~ p.103)

The nature of conflict is not one of making independent, rational decisions - verbal sequences clearly going though their minds. Persons might make such decisions before the contact actually begins. Once locked in confrontation, they are caught up in a shared emotional field. There is contagion of emotion not only among persons on the same side of the conflict, but a contagion between the two antagonistic sides. It is the form of this emotional contagion above all that determines whether they will fight and how intensely, whether it will be a standoff, and who will win. At extremes, this emotional field turns into a dominance of mind and body by one side that produces atrocities. The hot rush and overkill of the victors is part of the same interactional mood as the stunned passivity of the victims; both are constitutive of each other. This cannot be explained by characteristics of the individuals themselves, but calls for a theory of violent interaction itself. (p.104)

2009/07/01

Bully Cycle

Reference from: Central Saanich Police Service

The following images refer from Kansas Safe Schools Resource Center

2009/06/14

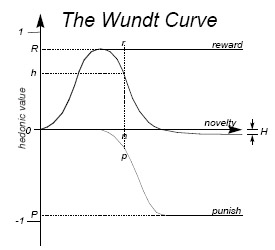

Wundt Curve

Arousal Potential與hedonic value的關係曲線。

inverted 'U' shaped curve

過度的新奇可能招致反感,故可接受的新奇度,能得到最高的愉悅性。

即「既新奇、又典型」的概念。

2008/02/07

《創智慧》 記疏

大多數神經網路模式最基本的問題在於他們與人工智慧電腦程式共享了一個特質-兩者都因為著眼於行為而註定要為其所累。

對電腦和神經網路模來說,最重要的特質在於能否提供一個正確的或令人滿意的輸出,就如Turing所揭示的:智慧等於行為。

當某個行為形態被送進人工神經元時,它們會形成對這個形態的記憶,這個自體聯結神經網路模式會把這些形態與它們本身聯結起來,所以稱之為自體聯結記憶模式(auto-associative memories)。

最重要的特色是你不需要有完整的形態,就能夠把這個形態提取出來。即使你可能只有部分形態,或是一些搞混了、不清楚的形態,這個自體聯結記憶模式仍能提取出正確如當初所儲存的形態。

這個自體聯結記憶模式不像其它的神經網路模式,它可以儲存一序列的形態,或是具有順序的形態。這個特質是因為它在回饋中加了延宕反應時間,因為有這個延宕的差異,你就能將一序列的形態,如一段旋律,呈現給自體聯結記憶模式的神經元,它便可以記住這個序列。

作者指出過去人工智慧、神經網路模式、認知科學及神經科學家,都忽略了神經元在時間上的交互作用。主要是受制於實驗技術的侷限。

作者特別強調回饋、時間及預測性。

至少有兩百年,人們將人腦能力先是跟鐘錶機械,再與抽水機和水管聯在一起,後來又被比為蒸氣機,最後變成電腦。

如果看一下科學史,不難發現我們的直覺是在探索真理路上最大的障礙。科學的架構通常很難發現,並不是因為它們很複雜,而是因為錯誤的直覺假設使我們不去看正確的答案。

歷史告訴我們,對於科學問題最好的回答都是既簡單又雅緻的,雖然這些細節望之令人生畏,而通往最終理論的路都是很艱鉅的,不過通常概念架構的本身卻是簡單的。

虫曰:功能主義(functionalism)重視的是各別的component扮演的角色,連結主義重視的是component與component的結構關係。

有些心智哲學家喜歡「認知迴輪」(cognitive wheel)這個比喻,這是人工智慧對某些問題的解決方法,雖然它與自然界的做法不同,但是它的功能跟自然界一樣好或是更好。

作者認為所有智慧的基本面都發生在新質皮,視丘(thalamus)及海馬迴(hippocampus)。

新皮質中約有三百億個神經元。

人的新皮質有六層,每一層約兩公釐厚(撲克牌的厚度)。如果把皮質攤開鋪平,它大約像是一張大桌巾般的大小。

克里克(發現DNA是雙螺旋狀的傢伙)寫了一本關於大腦的書叫“The Astonishing Hypothesis”(中譯《驚異的假說》,天下文化出版),這本書在《基因,挑戰不可能的任務》及本書都提到。

最後,所有的感覺訊息被送到了聯結區(association areas),這就是皮質接受一種以上感覺訊息的地方。例如:皮質有接受視覺和觸覺輸入的,因為有這個聯結區,我們才能在看到一隻蒼蠅在手臂上爬以及感到牠的腳在皮膚上造成刺癢的同時,明白這兩者源自同一個刺激。

訊息的流動是雙向的,在感覺區被稱為回饋的,其實就是運動區被叫做輸出的,反過來說也是如此。

向下傳遞的回饋判斷比向上傳送的要多得多。

最簡單的突觸改變形態是當兩個神經元幾乎同時活化時,這兩個神經元中間連結的強度就增加,這叫Hebbian learning。

不管突觸強度改變的細節是什麼,很確定的一點是突觸的形成與強度儲存了記憶。

皮質上有很多種神經細胞,為數最多者(約百分之八十)叫錐體細胞(pyramidal neurons),這是由它的細胞體形狀有點像角錐體。除了皮質頂層之外(它有很長的軸突,很少的細胞),每一層都有錐體細胞,每一個錐體細胞都與它緊鄰的很多細胞有連結,每一個都從側面伸出很長的軸突到遠端皮質,或往下到大腦較低位的結構,例如像是視丘。

當一個神經元的軸突(axons,output)接觸到另一個神經元的樹突(dendrites,input)時,形成一個小的連結點叫突觸(synapse,logic gate),突觸就是一個細胞的神經脈衝影響另一個細胞行為的地方。一個神經的訊號到達突觸時,可以使下一個細胞比較容易發射或比較不能易發射,因此突觸可以是促進的或是抑制的。

一個典型的錐體細胞有好幾千個突觸,我們也很難確定究竟有多少,因為它們很小又疊得很緊密。突觸的數量因細胞而不同,每一層也不同,每一區域又有所不同。假如我們採取比較保守的立場。那麼一個錐體細胞平均有一千個突觸(實際數量可能是五千或一萬),以我們的皮質總共就有三十兆的突觸。

物種間的相似性才正是令人驚奇、令人感興趣的地方。

Vernon Mountcastle說皮質的某個區域跟另一個區域有一點點的差別是因為它們的連結有所不同,而不是基本的功能不同。他總結說整個皮質有著共同的功能、共同的計算規則,並且這些是由整個皮質各區域所執行的。他說我們的基因決定大腦的區域該怎麼連結,這對功能及物種有很大的特異性,但是皮質組織本身無論在何處都在做同樣的事情。(作者在書中多次援用Mountcastle的說法)

大腦有同樣的方法看和聽,皮質的運作有普遍性(universal),它可以應用到任何一種感官或運動系統上。

文化的發明才幾千年,不足以讓我們的基因演化出專門處理它的機制。

人類皮質有驚人的能力去學習和適應幾千種直到近代才出現的各樣環境,這代表著大腦是一個很靈活、能變通的系統,而不是內建了一個針對一千個問題預設好一千種解決之道的系統。

軸突所攜帶的神經訊號叫做action potential,一部分是化學的,一部分是電的。雖然我們感覺官能的來源很不一樣,不過它們一旦進入大腦、轉換成action potential後就相同了,它們都是形態而已,action potential的形態。(虫曰:這倒跟電腦很類似,無論是影像、圖形、聲音,輸入電腦後都先被轉換為數位訊號,才能進一步運算)

大腦是身體中唯一沒有感覺的地方。

所有進入大腦的訊息都化成軸突上時間性和空間性的形態。

空間性形態:是在時間性上同時出現的形態,或是因為是當同一個感覺器官上許多的感受體同時受到刺激。

對視覺來說,感覺器官就是視網膜。一個影像進入瞳孔,水晶體將它顛倒成像進到了視網膜,即產生了一個空間性形態。而人的眼睛大約每秒會跳動三次(saccade,眼球跳動),每一次眼球跳動,視網膜上的影像就變了。視覺就像潺潺不斷的流水,形態一直不停的流入大腦,此即視覺的時間性形態。所以作者說視覺更像一首歌而非一幅畫。(人們常常忽略了視覺的時間性形態)

相反地,人們常常忽略了聽覺的空間性形態。聽覺的感覺器官是耳蝸,它會把聲音轉換成action potential,然而聲音的高、低頻會引起耳蝸不同部位的震動,日常生活中,耳蝸隨時受到很多同步發出的不同頻率聲音而震動,所以無論任何時刻,耳蝸上都有不同的新空間形態模擬沿著耳蝸的位置在傳送處理,每時每刻,新的空間性形態不斷上傳進入聽覺神經。

一般我們很少把觸覺想成時間上的現象,但是它在時間上的特性絕不亞於它的空間性。

當用手指在未知物品上移動時,也同時把時間性的向度加進了觸覺的感官知覺。你能夠利用觸覺來做複雜的動作,例如扣上你襯杉的鈕扣,或在黑暗中打開你家的門鎖,這些都依賴隨著時間而改變的觸覺形態。

你的大腦並不是直接感覺外面的世界,皮質所知道的僅是輸入神經軸突所傳入的形態。你對外面世界的瞭解來自這些形態,包括你所意識到的自己。

對皮質來說,它所在意的就是形態,不管這個形態來自哪一個感覺管道,只要它們跟外界刺激在時間上有一致性,大腦就能找出這些形態的意義。(意謂著,感覺管道是可以被替換的,書上舉著用舌頭來代替視覺的真實研究案例。還有如何利用等量形態使假手搞混大腦視覺和身體感覺形態交會的區域,讓你感覺到施於假手上的刺激,彷佛它是你自己的手。)

只要我們可以把新皮質的算則解碼,找出形態的科學,就可以把它應用到任何我們想把它變得有智慧的系統上,而得自新皮質靈感的迴路,最大特點是我們不需要靠特別聰明的程式來設定它。

我們對這個世界所有的知識僅是基於形態的模式而已,而世界存在的確定性是基於形態的一致性,以及我們如何來解釋這個一致性。

這個世界的確是以一個絕對的形式存在,而我們所知覺到的與之非常類似,但是我們大腦不可能直接知道這個外在的絕對世界。

大腦對外面世界的瞭解是透過各種感官,而這些感官只能察覺到絕對世界的一部分,這些感官產生形態、輸入到皮質、皮質的算則處理它,這個算則也就是創造出外面世界模式的算則。

人腦是去計算問題的答案,它是將答案從儲存處提取出來。基本上,這些答案很早就被儲存在記憶中,它只要幾個步驟就可以由記憶中提取得到。費時的神經元不但快到足以能做到提取,而且它們自己本身就是記憶。整個皮質是個記憶系統,它根本不是電腦。

當一個球丟出來時,三件事發生了:首先,一看到球,適當的記憶就被自動提取;其次,這個記憶事實上自動提取的是肌肉控制指令的時間順序;最後,被提出的記憶配合當時情況的細節訊息而修正,例如這個球實際的飛行途徑和你身體的位置。這個如何接到一個球的記憶並不是設定在你的大腦中,它是透過多年來不斷的練習,而且它是儲存在你的神經元上,它不是靠神經元臨場計算出來的。

所以新皮質不像電腦,不論以平行處理或其他任何方面,這個比喻都不恰當。

新皮質的記憶與電腦記憶至少有四個基本的差異:

1. 新皮質儲存的是序列的形態。

2. 新皮質是自體聯結的回憶出形態。

3. 新皮質是以不變的結構形式儲存形態。

4. 新皮質以階層性儲存形態。

人無法跳出時間序列直接告訴你重點。

你不能把歌倒過來想,就像你無法一瞬間記起全曲,你只能依照當初你學這首歌的方式去回想它。

所有的記憶都儲存在連結神經元的突觸上頭。我們皮質上儲存了非常大量的記憶,只是在任何一個特定時間,我們所能回憶的只是一小部分的記憶,所以很明顯的可以推想在任何一個特定時間,只有一小部分的突觸和神經元被活化。

雖然我們儲存了這麼多東西,在任何一個時間也只能回憶一小部分,而且是靠著序列聯想的方式。

自體聯結性質(auto-associative memories):形態是與它們本身自相聯結的,一個自體聯結的記憶系統是一個只要輸入部分或是變形的部件就能提取全部的系統,這對時間性和空間性形態的記憶都一樣有效。

在談天時,如果環境吵雜,我們常常沒有聽到所有的字,但是我們的大腦會填滿漏掉的字,我們根本沒有聽到所有的字,我們是用我們所預期的字去填滿漏掉的空缺。

大部分的時候,我們並不自覺我們不停的在填滿形態。

在任何時候,一個部件可以激發活化整體,這就是自體聯結記憶最重要的一點。

在每一個清醒時刻,每一個有功能的區域都在警覺的等待熟悉的形態或形態部件出現。

一個輸入進入大腦後便以自體聯結的方式串了起來,除了詳細記入當下所有訊息,再跟接下去所有可能將會發生的也以自體聯結的方式串起來,我們把這種一系列的記憶叫做思想,雖然它所要串連的途徑尚未決定,但我們也無法控制。

我們的大腦記得的是世界上事件的重要關係,而不是它的細節。

不變表徵(invariant representations):比如說:我們在一定的視覺範圍內,看一個人臉的每個角度。視覺輸入皮質區(V1)都會因為看到的角度不同而活化的形態有所不同,但是在臉型辨識區(在皮質的階層上比V1高出好幾級)中的某一組神經元卻是持續活化,它不因臉的大小、位置、方向、角度、比例或臉上表情而有所不同,這個神經元發射的穩定性就是一種不變的表徵。

又如我們對狗的概念,雖然過去我們所見的每隻狗都不一樣,即使每次看到同隻狗,看到的角度也不同,我們也不曾重複看過同一隻狗的同一個樣子。但是我們過去所有對狗的經驗最後匯集成我們對狗的概念,這個概念是穩定的,適用在所有的狗身上。

從感覺皮質來說,變異程度甚廣的輸入形態可以激發一連串的感覺神經元同步發射,這些神經元代表著同一抽象形態,而依Hebbian learning同步發射的神經元會形成一個迴路,這個迴路其實就是我們的記憶。

就運動皮質來說,神經元穩定的同步發射代表了抽象的運動指令(簽名、接球),它就能夠在考慮許多變異的限制下用各種變異程度甚廣的肌肉組合把這些運動指令表達出來。

音樂的不變表徵很容易在一個地方看到,即用任何一個調號(G大調、C大調等),你都很容易認出它的旋律。

我們的大腦僅會記住旋律,而會忽略所用的鍵高低。

我們記憶儲存的是音符之間的關係,而不是音符本身。

我們之所以能辨識出臉來最主要是相對的長、寬等向度、相對顏色、相對勻稱的比例,而不是上星期四她跟你一起共進午餐的那個樣子。她五官之間有「空間間隔」(spatial interval)就像音符之間有音高間隔一樣。當你記住她的臉時,你記住的是這些相對的特質。

記憶就是以能抓住關係精髓的形式儲存起來,絕對不是瞬間的細節。

新皮質接收到詳細又高度特殊的輸入,然後轉換成不變的形式。在新皮質儲存的是不變的形式,而每一次輸入的形態也是以它們不變的形式被拿去與記憶比對的。

大腦要作出特定的預測,必須將不變結構的知識與最新進來的細節相結合才能順利成功。

合併不變表徵與最新輸入做出詳細的預測,正是大腦每一時刻在做的事情。

我們了解世界的方式就是從這些變化無常、川流不息湧進來的訊息中,找到不變的結構。

儲存序列、自體聯結記憶和不變表徵,是大腦基於過去記憶而能做出未來預測的重要因素。

我們的大腦利用儲存的記憶無時無刻不在做預測-對任何我們聽到的、看到的、摸到的東西做預測。這些大量的預測發生在我們的意識之外。

但是當某些送進來的視覺形態訊息在情境中找不到它的記憶時,就違背了預測,這時我的注意力就會立刻轉到這個預測的錯誤上,於是我就發現房間出現的新物品。

大腦不停的對所生活世界的結構做預測,而且是以比對、比較的方式處理的。

我們所知覺到的其實是結合了我們的感覺與衍生自大腦的預測。

是以平行處理的方式,新皮質所有的區域都同時在預測它們下一步預期的經驗是什麼:視覺皮質區對外圍邊緣、形狀、顏色、物體、地點、運動作預測;聽覺皮質對音調、聲源方向、聲音形態做預測;身體感覺皮質對觸摸、質地、物體外形輪廓及溫度做預測。

預測表示處理對於門的感覺神經元在你實際接受到感覺輸入之前,就開始活化了,當感覺訊息被送達皮質時,已經有從記憶中提取出的預期與它相比較。

正確的預測就是我們的瞭解-這個門是正常的;不正確的預測得到的是混淆,它使你的注意力立刻轉移到門上頭去。

我們一直不停的同時對所有的感官做低層次的預測比對。

在科學界和產業界,沒有人發明一個全新的東西,人們通常是把現行的想法放到一個新的架構中去,一個新想法的部件在這個想法被發現之前,其實就已經飄浮在科學領域的上空,通常新的想法是組裝這些部件,將它們組成一致性、可用的整體而已。

當你聽著熟悉的旋律時,你的大腦在下一個音符真正出現之前便在腦海中聽到它了;當你聆聽你最喜歡的唱片時,在這首歌的最初的幾個音符出現前,你就已經聽到了。為什麼會這樣呢?因為你大腦的神經元在這首歌開始之就已經活化開始發射了,你聽到的是你腦中所唱的歌。

當你在聽別人說話時,常在那個人說完之前就知道他要說些什麼,或者至少你以為你都知道了。有時候我們並沒有好好聽別人說話,所聽到的是我們預期他會說的。

我們的眼睛有個盲點,那是視神離開你視網膜的地方,在盲點上沒有任何的光感受體,所以當物體落在那一點上時你是看不見的;但你平常並不會感覺到視野中有個盲點,這有兩個原因,一個平淡無奇,另一個則饒富意義。平淡的原因是左、右兩個眼睛的盲點通常並不重疊,所以它們互相彌補了視野中的這個缺陷。但很有趣的是,即使你閉上一隻眼睛,還是不會注意到盲點,因為你的視覺系統填補了所缺失的訊息。

當違反原先的預測時,你的注意力立刻會被激發,這就是為什麼我們很難不去看殘障缺陷的人。

你的大腦對外面世界形成一個模式,一直不停的將這個模式與真實世界相比較,透過這個模式正確的邏輯,你瞭解了你在哪裡,你在做什麼。

人類大腦比其他動物更有智慧是因為它可以對抽象的形態做預測,也可以對比較長時間性的形態序列做預測。

我們的智力測驗基本上是個預測測驗。

科學本身就是一個預測的練習。透過假設的驗證,我們增加對世界的知識。

我們用記憶的容量以及對世界形態的預測力來測量智慧。所謂智慧包括語言、數學、物體的物理特質和社會情境,你的大腦從外界接受形態把它們儲存在記憶中,根據比對過往發生過的以及現在正在發生的資訊做出對未來的預測。

這些預測就是我們的思想,當這些預測與感覺輸入結合起來時,它就是我們的知覺,作者把這個看法稱作智慧的「記憶-預測架構」(the memory-prediction framework)。

要對未來事件做預測,你的新皮質必須要儲存形態的序列,要把恰當的記憶回憶出來,它必須要依相似性去提取過去的形態(自體聯結記憶)。最後,記憶必須以一個不變的形式儲存,使過去事件的知識可以應用到新的、類似但又非一模一樣的情境。

從改變迅速、具空間專一性、只辨識微小特徵的V1細胞,到持續的發射、非空間專一性的物體辨識IT細胞。(虫曰:皮質低層許多細胞根據自己感受區內的微小特徵活化如:直線、角、曲線等,所以低層的形態不斷變化;高層細胞則包含整個視覺空間,如當它看到整個臉時,某個特定形態會穩定地持續活化。

當我們瞭解到大腦的基本核心功能是做預測時,就需要將回饋加到模式中,大腦必須能夠將訊息送回到一開始接受輸入的區域,因為做預測需要加入比較現在正發生什麼以及你預期將要發生什麼:現在正在發生的是向上送的輸入,你預期將要發生的是向下流的預測。

下 -> 上

空間專一 -> 空間不變

迅速改變 -> 緩慢改變

細節特徵 -> 物體

高階的細胞在處理上對時間的要求一定要大於個別輸入形態的時間要求。

聲音的輸入(貓身上的鈐噹聲)先創造了一個對貓的聲音辦認,這個訊息被送往聽覺階層又再上傳到把聲音和視覺結合起來的聯結區(由下向上),這個表徵傳回(由上向下)到聽覺和視覺的階層,導致聽覺和視覺的預測。

每一個感官輸入流程都預測了其他感官的反應,我所看到的導致我會聽到和接觸到的預測,聽覺的和觸覺的也導出不同感覺的預測,這是令人驚異的協調能力。

感覺區的任何輸入都會送上聯結區,聯結區會使形態流到運動皮質去,結果就產生動作。就像視覺輸入可以使形態流入聽覺和觸覺皮質,它也可以使形態流入運動皮質;在前者,我們把這個往下流動的形態解釋成預測,在後者運動皮質上,就是運動指令。

皮質中並沒有純粹的感覺區或純粹的運動區,感覺形態同步向上流到階層組織中的各個地方並由該處回流向下,產生預測或運動行為。

作者認為V1、V2和V4不應該被看成單一的皮質區,每一個應該是許多更小皮質區的匯合。(虫曰:即每一層都應水平切割成許多塊,而每一塊都負責滙合下一層的許多塊。)

V1是由許許多多分開的碎小皮質區透過間接的方式(經由較高階的區域連結、彙整)與其他碎小的區域相連結(虫曰:同層之間並無直接連接,可能是要迅速平行處理之故),在各個視覺區中,V1擁有最多這種碎小的次區域。V2、V4也都是一樣,但是當到達IT最高點時,已經變成單一區域了,這是為什麼IT有著對外面世界全面鳥瞰的觀點。(虫曰:V1, V2, V4, IT1, IT2, IT3六層)

一個單獨的區域並不知道這些輸入的訊息是什麼意思,它們也無法知道。最高階的聯結區則不需要知道它們所處理的輸入是來自視覺還是聽覺,皮質任何區域的工作是去找出這些輸入之間的關係、去記住它們之間相關的序列,再用這個記憶去預測這些輸入在未來該如何表現。

皮質的每一區域都形成不變的表徵。

每一個區域都可以從較它低階的輸入中形成不變的表徵,因此,V4、V2、V1根據傳入的訊息創造它們自己的不變表徵,它們只要看到世界的一小部分,所處理的感覺層次也很初級,但是它們也可以做IT的工作。

如何在任何一個皮質區中形成不變的表徵?

皮質的階層性結構儲存了外面真實世界的階層結構模式,而構築外面真實世界的結構就反映在構築皮質的階層性上。

構築或階層性結構究竟是什麼意思?用音樂做例子:音符可以組合成音程,音程再組合成旋律的樂句,樂句再組合成旋律或歌,歌再組合成專輯;如果以文字來說,字母組成音節,音節組合成字,字組合成子句或句子。

世界上的每一個物體都是由更小的物體所組成,大部分的物體都是更大物體的一部分。

人對事物的記憶以及大腦對這些事物的表徵,都是儲存在皮質階層性的結構中。你對你家的記憶並非儲存在大腦皮質的某一區上,它是存在於皮質的階層中,反映出的正是你家的階層性結構。大規模的關係儲存在階層的頂端,小規模的關係儲存在底端,階層性存在於外界及大腦之中。

皮質有一個很聰明的學習算則,很自然的會去找尋階層結構然後瞭解並掌握它;當找不到結構時,你就陷入困惑,甚至紛亂無頭緒。

作者所指的序列比較接近數學詞彙集合的意義。序列就是形態的集合,一般都相伴出現,但是不見得是按照固定的次序,重點在於序列當中的形態在時間上是隨同相伴的出現,即使出現的順序不是固定的。

學習序列是形成真實世界物體不變表徵的最基本條件。

大腦對待具體和抽象的方式都一樣,它們都是在某一段時間內一起出現、可預測的形態序列。

大腦可以說是儲存「序列的序列」,皮質的每一區學習序列,發展出作者所謂的名字或「序名」來稱呼它所學到的序列,然後把這個名字傳給皮質階層中它的上一級。

每一個皮質區對它所熟悉的序列也有名字,這個序名就是一組細胞,當集體發射時,代表了在這個序列中的一組物體。只要這個序列持續出現,這組細胞就會保持活化,而它的這個「序名」就會往上送到上一個階層去。只要輸入形態是可預測序列的一部分,這個皮質區便會對上一階的皮質不斷的呈現「序名」。

如此,某個事件可預測的序列便可以用「序名」來辨認,這個「序名」就是穩定的細胞活化形態。

當皮質把可預測的序列摺疊套縮成賦名物件時,越往上走,穩定性越高,最後產生不變的表徵。當形態往下走時,則穩定的表徵被展開成序列。

你不需要背它兩次-一次為口語、一次為書寫,單一的演講記憶就可以被展開成許多不同的行為形式。

階層性的構築序列允許我們分享和重複使用低階的物件,如字、音素、字母等。

記憶序列的方式以及用名字來代表序列,很像軍隊裡層層節制的指令。陸軍最高軍事領袖簡單一句:「把部隊開到佛羅里達州過冬。」這個扼要的高階指令被展開成越來越多的細節序列指令,例如開拔準備、運輸遷徙及抵達準備等。每一步驟又分解成更多、更細微專一的步驟,到最低階時,幾千個步兵在做幾萬件事,最後形成部隊調動的結果。每一個階層都要回報軍情,讓上級知道準備到什麼地步了,當這些回報的訊息在階層中流動時,訊息一再被整合,直到最高階將軍裡,他得到的每日軍情簡報是「冬季拔營到佛羅里達州已順利進行」,他並沒有收到所有細節。

假如事情不對勁了、下級人不能執行上級的指令的話,那麼這個問題會往上送,直到有人知道該怎麼修正為止。

當意料之外的事情出現時,訊息會往上送,直到有人知道該怎麼修正為止。

當意料之外的形態出現時,訊息會往上送到皮質階層直到某個區域可以處理它為止(有能力預測)。

皮質在設計上是用來儲存和回憶序列。

分類和找序列這兩者是創造不變表徵的兩個必要條件,皮質的每一個區域都在做這樣的事。

大部分的時候,你並不自覺你在利用你的序列記憶填補缺失的訊息或是解讀模稜兩可的東西。

皮質的所有區域都很有彈性,可以被經驗所改變,形成新的分類及新的序列正是你記憶這個世界的方式。

神經柱(columns,與層垂直):一起工作的垂直細胞單位。神經柱的各層是以軸突相連結,它是上下走向,沿途形成很多的突觸。神經柱並不像建築物上的柱子那樣邊界分明。

活化就是在同個神經柱的細胞中往上和往下延伸散開。

皮質六層中,頂層是第一層,是最顯著的一層,神經元非常小,主要是整片的軸突,與皮質表面的走向平行;第二到第六層則是垂直走向。

每一個神經柱當中百分之九十的細胞突觸來自它本身以外的地區-有些連結是來自鄰近的神經柱,有些來自大腦的另一邊。

作者認為神經柱是預測的基本單位,當一個神經柱在決定它是否要發射時,它需要知道別的地方發生了什麼事-所以大部分的突觸連結是從外面進來的。

大量的突觸將神經柱中的細胞與大腦的其他地方相連,正好提供資訊使它可以預測它在許多不同情境之下應該做出的行動。

在第一層,軸突水平延伸擴展到遠處的低階皮質區。如此,順著階層往下流的訊息可能從一個神經柱活化好幾個在它皮質階層之下的神經柱。所以我們可以說當訊息是從階層往下送時,它的路線不那麼直接:透過在第一層的擴散(回憶出一首詩),它可以分岔到許多不同的方向去(書寫或口語)。

髓鞘是一種絕緣體,它防止訊號混淆並使它們流動得比較快(神經傳導速度可以到一小時三百公里)。

第一層包含了皮質哪一個神經柱剛剛被活化的資訊。

人類的視丘形狀和大小都像兩顆小鳥蛋,它座落在大腦的正中央、古老的腦頂端,周圍是白質和皮質。視丘接受皮質各處送來的輸入,再從軸突把綜合過的訊息送回來。視丘是一個非常複雜的結構,它的角色到現在還不十分清楚。視丘破壞會讓人變成植物人。

大腦有抑制的細胞專門就為防止其它神經元活化,它們強有力的抑制附近其它的神經元活化,有效控制只允許一位贏家。抑制的細胞只能作用到神經柱周圍的細胞,所以就算有很多的抑制,一個區域上的許多神經柱仍然可以馬上活化。

神經柱的一部分可以變得活化而不需要來自低層皮質的輸入。

在學習之前,神經柱只能靠第四層細胞活化,才被驅動活化;在學習之後,神經柱可經由記憶而局部活化。當某個神經柱經由第一層的突觸而活化時,就是預期將有由下到上的驅動活化,這就是預測。

細胞在接到來自下層所驅動的發射時,想要抓住任何可以幫助預測的訊息,通常相鄰神經柱間的活化有很強的相關,所以我們會看到許多直接的連結通往附近的神經柱。

在你學習一個序列之前,你可以傳遞細節,然而一旦你習得了序列、能夠成功的預測哪一個神經柱將要活化,你應該只傳遞固定的形態(就是這個序列的名字)。

當一個神經已經能預測它的活化形態時,我們需要一個關掉(活化一個抑制細胞)第二和第三層細胞輸出的方法;另一方面,當它們的神經柱不能預測時,便要使這些細胞活化。這是唯一可以製造出固定名字形態的方法。

在你清醒的每一個時刻,大腦皮質的每一個區域,都在比較由上到下驅動的預期神經柱及由下到上驅動的觀察神經柱,這兩組比對結果相交的地方就是我們所知覺到的。

第六層細胞除了向低階的皮質區域發射外,還把它的輸出送回到它們自身所在神經柱的第四層細胞去。當它們這樣做時,我們的預測就成了輸入,這就是當我們作白日夢或計畫時皮質所做的事,它使我們看到我們自己預測的結果。當我們在計畫未來、擔憂某事即將來臨時,大腦便是不停的在預測和驗證。資深神經科學家Stephen Grossberg把這叫做folded feedback。

記憶-預測皮質模式需要離細胞體很遠的突觸,以便能夠偵察到特定的形態。(虫曰:弱連結的威力)

皮質學習的兩個基本成分便是形態的分類以及建立序列,這兩個互補的記憶成分是交互合作的。

皮質學習歷程意外的結果是當重複學習時,物體的表徵會從高階往下移。當簡單的表徵往下移時,在頂端區域就可以學習更複雜、更細微的形態。

一個年輕的大腦在輸入的辨識上是很慢的,在運動指令上也很慢,因為這些作業所需用到的記憶仍然存在皮質的高階處,訊息必須一路從上到下跑遍各階,或許還要加上多次的折返才能解決不一致的衝突,這些神經元訊號在皮質階中來回上下的跑是需要時間的。一個年輕的大腦尚未在頂階形成複雜的序列,所以無法辨識及回饋複雜的形態。

我們從學習基本最簡單的結構開始,久一點之後,我們把累積的知識從皮質頂階往下移,所以,我們有機會在頂階學習更高階的結構,這個高階結構使我們經驗老到。專家和天才的大腦比其他人更機敏於看到結構中的結構以及形態中的形態。你可以透過練習變成專家,但是才能與天份絕對有基因的成分在內。

假如你失去了兩邊大腦中的海馬迴,你就失去了形成大部分新記憶的能力。沒有海馬迴,你一樣可以說話、走路、看、聽,在很短的時間之內你看起來是正常的,但事實上你是嚴重的失能:你無法記住任何新的事物;你記得在失去海馬迴之前就認識的老朋友,但你記不得新遇到的人;即使你一天見上你的醫生五次並持續個一整年,每當你見到你的醫生都像是第一次碰面。你在失去海馬迴功能之後的所有事情幾乎都記不得了。

海馬迴是新皮質最上端(金字塔的頂端)的組織,並非分離的結構。當一個全新、無法預期的訊息被新皮質的每一個區域不斷的向上傳送(因為無法按先前經驗解釋),最後會進入海馬迴。這樣的訊息不會永久儲存在海馬迴,它們要不是被輸到下面的皮質,或者是流失掉。

你知道的愈多,你記得的愈少。

海馬迴擅長快速的儲存它所見到的形態,它絕佳的位置正好處在皮質金字塔的頂端,可以記憶新奇的事件。你可立即在海馬迴記住一個新奇的事件,但是假如你一而再、再而三的經驗到這件事,不論是在真實世界還是在腦海中想著它,這個記憶會永久的被儲存在新皮質中。

當皮質上的任兩區直接連結在一個階層的架構中,它們都會間接與視丘連結,這第二條路徑只將訊息往上送、不往下傳。所以在我們要往皮質的高階傳送時,除了兩個階區之間有彼此直接的通路外,還有一個透過視丘的間接通路。作者認為這條通路可以讓皮質把平常在皮質低階處理的輸入提到高層去。如此我們便可將注意力由高階(整體)轉向低階(細節)。

單細胞生物無法學習,在它一生中無法學習利用水中營養梯度來獲取食物,它的學習是經由長期的演化而儲存在DNA上面。假如世界的結構突然改變了,這個單細胞生物將無法學著去適應,它無法改變它的DNA或因DNA所產生的行為。對這個物種來說,學習只能經由好多個世代、透過演化過程來達成。

在剛開始時,快速的突觸傳導和簡單的神經系統可能並未牽涉到任何學習,這個策略的目的僅在更快的傳送訊號。但是後來在演化的進程中,神經元之間的連結變成可以修改的。神經元可以依剛剛發生了什麼決定送或不送一個訊號出去,行為現在可以在有機體一生之間改善、修飾,神經系統變得有彈性,行為也是如此。因為可以很快的形成記憶,動物可以在一生的時間之內學習世界的結構。

作者認為人的智慧特別之處在於:我們的皮質比其它動物都大,所以可以學習更複雜的世界模式。另一個是我們有語言。

透過語言,一個人可以根據他個人對某個物體的記憶,在另一個未曾見過這物體的人心中,創造這個全新的物體記憶。語言是純綷的類比,透過它,我們可以使其他人學習和經驗到他們從未見過的東西。

智慧可以由三個時期來看:第一個時期:用DNA作為記憶的媒介,個體無法在有生之年學習和適應,只能以DNA為基礎的世界記憶透過基因傳給子孫。第二個時期:能夠快速形成記憶並可以修改的神經系統,個體可以在有生之年根據外在改變,修正行為。但是個體無法將知識傳給下一代。第三個時期:開始於語言的發明和新皮質的擴大,可以學習更複雜的世界結構,並將知識傳承給下一代。

創造力是每一個皮質區域都有的能力,它是預測的必要條件。

創造力是透過類比做預測,因為它四處可見我們反而不容易注意到它的存在。

一件藝術品是否偉大常有兩派爭執不下的情形,因為你要藝術品有點熟悉、使你可以接受它;但是同時你又希望它很獨特、跟你預期的不同。太高的熟悉度不過是俗氣的矯飾,太強的獨特性則令人不悅而難以引起共鳴,最好的作品是在教我們一些新的形態的同時,也打破一些預期的形態。

大腦中不變的表徵被一個陌生的情境激發了,我們看到兩個照理說不相干的東西之間出現了類比。

創造力就是適當的結合與比對你生命中所經歷過或知道的所有事物的形態。創意常一開口就是:「這有點像…」,這個神經機制在你大腦的每一個地方。

每個人的人生經驗不同,所以每一個皮質所發展出的模式和對世界的記憶也不一樣,這些差異會造成不同的類比和預測。

有些人在社會情境中比較有創造力,有些人則表現在語言、數學或外交上,這都與他們成長的環境有關。我們的預測,也就是我們的能力,是建構在我們的經驗上的。

創造力如何訓練?第一、必須誠實假設這個問題是有解的,很多人太容易就放棄了,你必須有信心,你一定要鍥而不捨的持續想這問題。第二、你必須讓你的心智漫遊晃蕩,你必須給大腦時間和空間去發現答案。找到一個問題的答案精確的說就是發現一個儲存在你皮質當中,可堪與目前待解的問題相類比的形態。假如你陷在問題中出不來,記憶-預測模式建議你應該找不同的方式來看這個問題,以增加從你過去經驗中看出類比的可能。但如你只是坐在那裡猛盯著問題看,你是走不遠的。

你的目標是尋找過去類似的情境經驗使你可以得出類比來,但是想要成功,你必須常常去思考這個問題,同時做些別的事情,使皮質有機會找出一個類似的記憶。

直到今天,我還聽到有人說電腦應該適應使用者,這其實不見得總是對的,我們的大腦喜歡一致性和可預測的系統,但千萬別忘了我們也喜歡學習新的技術。

大腦是一個喜歡建構模式、做創新預測的器官,但它的模式與預測很容易就將似是而非誤以為是正當可信的。我們的大腦不停的在尋找形態並做出類比,假如找不到正確的相關,大腦就會去接受不對的。

有些運動員假如在腦海中反覆練習的話,可以改善他們的技術。當閉上眼睛、想像每一個彎道及障礙物,甚至想像勝利的站在頒獎台上領獎,他們便增加了得牌的機會。想像是計畫的另一個說法,在心中想像等於是把這件事情計畫了一次。

你所知覺的大部分感覺並非來自你的感官,它來自你內在的記憶模式。所以「什麼是真實性」?這個問題,其實問的是你的皮質模式能多麼正確的反映出外在世界的真實性質。

我們沒有辦法使人們拋棄成見,因為運用刻板印象就是皮質的工作方式,刻板印象是大腦先天的特質。

防止刻板印象及偏見的方法,就是教導我們的孩子辨認錯識的刻板印象,要有同理心並對事情抱持懷疑的態度,必須提倡批判性思考的技術。

人類的心智不只是由新皮質所造出,它同時還與舊大腦情緒系統以及身體的複雜度有關係。要成為一個人,你必須有整個生物學上的經織構造,而不是僅有皮質而即可。

作者認為一部智慧機器並不須要在外表上、行為上或感覺上像個人。它會有智慧是因為它可以透過階層性模式與外界互動、瞭解外界,而且可以和你我一樣以類比的方式去思考外界。

作者認為智慧機器有四個特質是可以超越我們的能力的:速度、容量、複製性和感覺系統。

人類的大腦在演化受到兩個與時間有關的限制:一是神經細胞可以處理訊息的速度,另一個是世界改變的速度。對大腦來說,如果它要處理的外面世界是個改變很慢的世界,就沒有什麼理由去發展一個快速處理的機制;無端的硬是要比外面世界快上一百萬倍對人來說是完全不需要的浪費。

白痴的天才(savant):是指智障的孩子有著異於常人的能力,例如像照相機一樣過目不忘的記憶能力,或眨眼就做出很困難的數學計算。

智慧機器可以用任何在自然界發現的感覺方式,也可以用完全是人工設計的方式來知覺外界。聲納、雷達和紅外線影像都是我們可以用在智慧機器上非人類感官的明顯例子,但這只是一個開端。

2008/02/04

《基因,挑戰不可能的任務》 記疏

大自然的力量大到足以在經驗產生之前,打造出天然的架構;但在同時,它所具有的彈性,也大到足以讓那個架構適應不尋常的環境。

大自然會起頭畫下第一筆,然後由經驗登場做一個修正。

神經元的命運並不是打從一形成就固定死的。

一出生,眼皮就被縫起來的貓咪,其大腦視覺部份同樣會對聽覺輸入資訊起反應。

Helen Neville曾證明,天生聽障的成人大腦裡,原本應該負責聽覺的部分竟然會對視覺刺激起反應。

皮質區域的分化及功能特化,大部分都是由輸入資訊所造成的結果。(Elizabeth Bates and Jeffery Elman) 挑戰即有的學說-大腦被架構成為一個各部分大都已預先決定好特化功能的器官。

應該給予一某個細胞什麼樣的指令,部分是由它的鄰近細胞來決定的。

並不是所有移植細胞都能表現出新環境的特性。有些細胞,特別是那些已經進入細胞發生階段比較晚期的,還是反映出它自己的根源,而非新的目的地。(想想大腦移植…還留著舊腦的思想)

特徵理論(Trait Theory,Gregor Mendel):幫遺傳及所有基因相關事物打下分子基礎的,是「DNA的發現」,而DNA的發現就是以特徵理論為中心。特徵理論源自一八六零年代,研究小孩為什麼會長得像父母親。(豌豆的實驗)

大部分特徵都受到不只一個基因的影響;就拿膚色來說,起碼受到三十個基因的影響。最後,一個基因能影響很多項特徵的情形,也並不罕見;有時候,這些特徵之間甚至看不大出關聯,譬如說,就有一個基因能同時導致暹邏貓產生兩項最大的特徵:不尋常的毛色,以及距離很窄的雙眼。

酵素理論(Enzyme Theory,Simon Garrod):基因似乎是藉由「影響酵素的製造」來發揮功效的。酵素是生物體的催化劑,能讓生物體內的化學反應速度加快,而酵素理論暗示:生理(以及心理)疾病是缺乏某種特定酵素的結果。

蛋白質是一種由大約二十種基本分子(稱為胺基酸)組成的長鏈,它會纏繞、折疊形成三度的立體結構,像是纖維、管道、球體或片狀。至於胺基酸,則是由碳、氫、氧和氮原子組成的特定結構體。(我們的身體會製造非常多的胺基酸,但是,其中有九種只能從飲食中攝取到,稱為必需胺基酸。動物肉類基本上涵蓋了所有我們缺乏的胺基酸,但是許多植物產品卻沒有,所以素食者得特別小心保持飲食均衡,以補充蛋白質攝取來源。)

大部分酵素都屬於一個成員眾多、名叫蛋白質的分子族群,後來又發現,這個分子族群裡所有成員的建構都要靠基因。

蛋白質版模理論(Protein Template Theory):主張基因與所有蛋白質都有關,而非只限於酵素這群特定的蛋白質分子。

基因並不是由某種特殊蛋白所製造,而是由DNA(deoxyribonucleic acid,去氧核糖核酸)所製成。

Albrecht Kossel發現DNA裡有四種被稱為基(base)的鹼分子,他分別命名為胞嘧啶(cytosine,簡稱C)、胸嘧啶(thymine,簡稱T)、鳥嘌呤(guanine,簡稱G)、腺嘌呤(adenine,簡稱A),也就是我們現在所說的核苷酸(nucleotides)。

Erwin Chargaff發現C與G的含量總是相等;T與A的含量總是相等。

James Watson與Francis Crick在一九五三年二月發現DNA分子為雙螺旋:彷彿一個梯子,兩股互相纏繞的糖磷鏈像是梯子左右兩條長桿,糖磷鏈之間以一對對的核苷酸鹼基相連,彷彿梯子中間踏腳的橫桿。

糖磷鏈之間的每一根橫桿都是由一對不同的鹼基所構成,要不是C與G湊成一對,就是A與T湊成一對。(驗證Chargaff的發現)

基因表彰影響力的主要方式之一,就是提供製造蛋白質的版模。

一九六0年代初,大家開始明白,三個核苷酸所組成的三聯體(triplet),又叫密碼(codons),能夠轉譯成胺基酸,而每個三聯體代表一個不同的胺基酸。譬如說,三聯體T-C-G可以轉譯成絲胺酸(serine)、三聯體G-T-T轉譯成麩胺酸(glutamine);以此類推,每個密碼都可以作為某個特定胺基酸的版模。當一連串三聯體被轉譯成一連串的胺基酸分子之後,後者就會開始折疊成一個複雜的三度空間分子,亦即我們熟知的蛋白質。

DNA必須先複製,或者說「轉錄」(transcribe),成為RNA(ribonucleic acid,核糖核酸),也就是DNA的直接補體,之後才能轉譯成胺基酸。此外,DNA共有六十四個密碼,但只有二十個胺基酸,所以有時候,二到三(甚至六)個不同的密碼會擔任同一個胺基酸的版模。

每一隻動物之所以與其他個體不同,並不是因為蛋白質本身所造成的,而是這些蛋白質的安排方式所造成的;更神奇的是,連這些安排方式也都出自基因的傑作。

每個基因都具有兩個部分:一個是蛋白質版模;另一個則負責提供「調節」資訊,指揮何時應該開啟該基因的蛋白質版模。

自動代理人理論(Autonomous Agent Theory,Jacques Monod and Francois Jacob):每個基因就好像一個電腦程式裡的一行指令。都是有權決定如何行動的自主代理人。只要if-then的if條件得到滿足,該基因版模部分轉譯成相對蛋白質的流程,就會展開。

最後影響人體成形結果的,是構成身體數兆枚細胞的個別決策,是每一枚細胞的生涯規劃,以及這些細胞如何生長、犯錯、分裂、失足和特化。

真正會讓兩枚細胞不一樣的,不在於它們擁有什麼樣的基因,而是在於它們體內哪些基因會開啟。

藉由「只在特定時間及地點開啟」,基因在不同細胞,可以利用不同的方式來調控蛋白質生長。由於有這些if條件,與特定時間點以及特殊細胞類型綁在一起,每個細胞都得以發展出獨特的路徑。

專門控制其他基因表現的調控蛋白質(regulatory proteins),能將所有遺傳系統緊緊地綁在一起,讓一群群原本應該是不服管教的自主代理人基因,水乳交融地聚集在一起。事實上,大部分基因並沒有獨來獨地自己行動,相反地,它們表現得彷彿是一張精緻網絡中的一個環節,在這個網絡中,某個基因的表現等於隔鄰基因表現的先決條件。也就是說,某個基因的then能滿足另一個基因的if,進而開啟後者,利用這種方式,位於某複雜網絡頂端的一個基因,將能間接引發成百上千個基因,展開一長串像瀑布般的階流反應,最後導致發育出一隻眼睛或是一個肢體等等。

If與then甚至能讓一個生物體在不同的環境下,採用不同的發生方式。

到底應該發育成哪種長相,一直要等到該蝴蝶幼蟲發生階段的晚期才會敲定,方式可能是藉由一個對溫度特別敏感的基因,然後根據當時的氣候,引爆不同的階流反應。

就牠們體內的基因組來說,絕不可能事先料到一隻幼蟲將來會在雨季或乾季中發育,因此,大自然賦予牠們的基因組,一套能夠應付兩種情況的if-then指令,然後,機械式地讓環境來決定每隻蝴蝶最適合的長相。

Sydney Brenner(2002年諾貝爾生醫獎得主)曾說,共有兩種胚胎發生的基本計劃,一種是歐洲式,一種是美國式。歐洲式計畫要細胞做自己的事,不要和鄰居談太多話。重要的是視先,每個細胞在某地出生之後,就得停留在該地,按照嚴格的規矩成長發育;它不需要理睬鄰居,即便連死亡都是預先安排好的。要是它死於意外,那麼將沒有其他細胞能頂替它。美國方式幾乎完全相反。祖先一點都不重要,在很多情況下,細胞甚至不曉得自己的祖先是誰,或是不曉得自己源自何方。重要的是鄰居之間的互動。它常常和鄰居細胞交換情報,而且,會為了達成某個目標或是尋找適合的位置,而常常搬遷。它很有彈性,會和其他細胞搶著去做某項工作。它要是死於意外,一定會被其他細胞所取代。

事實上,所有動物都會用上這兩類資訊(祖先和信號),只是比率不同。

有六枚皮膚細胞都具備長成陰戶孔的潛力,到底由誰負責,並不是由藍圖來決定,而是由一個叫作錨定細胞(anchor cell)所分泌的蛋白質信號來決定的。最靠近錨定細胞的皮膚細胞,會開始產生初級陰戶孔細胞,而兩旁相鄰的皮膚細胞則變成次級陰互孔細胞。要是錨定細胞被銷毀,那麼就不會有陰戶孔了。如果錨定細胞被搬到頭部,則陰戶孔也會跟著換位置,完全以錨定細胞為中心,而不是以正常的位置為中心。

真正推動胚胎從一個階段邁向下一個階段的力量(也就是讓某種生物與其他生物不同的力量),並不是藍圖,而是其基因組內所擁有的一座超大自動指令圖書館。每個基因都有雙重責任,既是某個蛋白質的食譜,也是一組關於何時何地應製造該蛋白質的調控條件。兩者並行,一組組的if-then基因,會讓細胞有能力表現得像是複雜的即興樂團的一部份。

細胞四部曲:分裂、分化、移行和細胞死亡。

基因是以精確且有力的方式,引導神經細胞的發生,並調整神經細胞一生當中所有重大過程,調整手法包括:控制酵素及細胞成份的製造(它們能塑造神經細胞的形狀)、控制運動神經元(它們能驅動這些細胞)的位置和引導,以及在必要時發布命令,讓細胞步向死亡。

負責指揮這些基因的調節部位,是一個不算小、相當複雜的路標及地標體系,主要是由高度特化的信號蛋白質所組成。這些蛋白質的表現方式通常有點類似無線電波,會隨著距離漸漸減弱,這種信號稱為「梯度信號」(gradients)。(SOM演算法有模擬此信號來做分群)。

大概除了反射動作之外,絕大部分行為都是許多神經迴路合作的產物。每一個動作,都得依賴一群同時湧現的系統,像是感覺、注意力、動機等等。不只如此,甚至在單一體系內,基因都很少直接參與「即時」反應,部份原因是它們的動作太慢了。

基因對於動物即時行動的主要貢獻,在於事先的計畫及調整神經迴路,而不是在反應當時親自上陣指揮神經系統。基因只負責打造神經結構,而不負責打造行為。

沒有一個基因能獨立建構語言、做決策,或是感覺的神經迴路;也沒有一條路可以讓整個系統出差錯。因此,看到報紙刊載說,發現了肥胖基因、酗酒基因或是語言基因,別忘了那些研究所發現的基因,只是眾多(關鍵)基因的一個。

要是說軸突是細胞的輸出線路,那麼,樹突便是細胞的輸入線路,而突觸則是這兩種線路碰面的地點。

腦並沒有坐在那裡等待經驗來指導,而是利用基因和蛋白質的複雜調控,幫大心智預先創造出一個既豐富又複雜的起點。

神經網路完工後的那種複雜度,並不是來自藍圖或線路圖,而是來自遺傳工具(負責引導每個生長錐的信號及受體)的精確。

基因組提供的是一般所需的技術,其中預留彈性供各部位自己估算。

基因扮演的角色,並不只限於幫新生動物創造一個大腦和身體,也在於創造一個能應付不斷改變的世界的動物。基因在動物一生中所扮演的重要角色,不會在出生後就打住,而它們之所以能參與動物的一生,其中一個最重要的途徑,便是讓動物有能力學習。

神經活動什麼都可以調節,從受體的分布、軸突導引分子,到基因的表現,等於是指導了細胞的一切,從細胞的移行,到軸突與樹突的分枝程度。

養在培養皿中的神經元,如果能不斷受到電流刺激,會長得比較壯,比較多分枝。

至於活體內的神經元,大鼠及小鼠如果被養育在複雜、充滿玩具的環境中,比起養育在枯燥鼠籠裡的同類,會具有較厚的大腦皮質組織,以及較複雜的樹突分枝,而且神經元有更多的突觸。甚至,只要讓大鼠在刺激豐富的環境中待個三小時,就能增加起碼六十種不同的基因表現,那些基因能增加DNA的複製,導引突觸的生長,以及減少細胞的死亡。正如運動可以增加血管的新生,學習可能也可以推舉出新的分子階流(它們能促使大腦製造新突觸)。

學習,不論對大鼠或人類而言,都是讓經驗藉由「修正基因表現」來修正大腦的流程。

並非所有基因以及所有腦部的連結點,都能被經驗所修正。每種動物的「經驗與基因表現之間的關聯」都不一樣,而這些不一樣的關聯,也使得各物種可能學習的項目出現差異。

我們的基因並不能讓我們任何事情都學得會,但是,只要是屬於我們有可能學會的項目,它自會藉由將遺傳機制特化,幫我們留下一條學習的路。

想要有能力學習,都必須先有能力去記憶。動物只有在能夠以長期方式重新設計神經系統線路的情況下,才有可能從經驗中學習。

突觸是神經元與神經元之間的連結點,被認為具有不同的強度等級,對於那些以某種方式綁在一起的神經元來說,連接力將比較強。

一段時間後,鈴聲神經元與咀嚼神經元之間的連結(突觸)就會變強,使得該動物愈來愈可能在一聽鈴聲時,就想要咀嚼。(Pavlov的小狗實驗)

長期增益現象(long-term potentiation,LTP),某些特定的學習,可能得依賴強化神經元之間的突觸連接。像這樣強化某個突觸的流程,既漫長又複雜-參與的分子可能超過一百種。

整個蛋白質建造流程,本質上就是一個長期記憶形成過程,這個過程一旦受到干擾,可能會導致針對某種特定事項的健忘症。

科學家在大腦中找到與記憶相關之神經傳導物質,不只位於一個區域,而是散佈得到處都是,以不同的迴路來支持不同的記憶。

位於海馬體的記憶,與空間位置有關;但是,位於杏仁體的記憶,卻與感情事件有關。

運用經驗來調節「行為模式」,以及「經驗與行為模式之間的關聯」,但是,最後仲裁者永遠是基因。

許多組不同的特化神經系統,各自協調不同的語言學習問題;這些系統由經驗來負責調節,經驗則由基因的行動來負責仲裁。

聯想與適應是學習流程中,最基礎的兩項。

學習確實會因為時期不同而有差異,某些學習領域隨著時間而減弱的現象,比其他領域明顯許多。

任何動物都應該一輩子有能力學習環境中的新事物,但是一旦身體停止生長後,成年動物便不需要天天重新校準手和眼的協調。如果說,學習是很昂貴的活動-所有調適動作都需要能量,而且可能還得將已經運作的系統打散-在生命某個階段,將之關閉,或許真的比較划算。

學習關鍵期的末尾,大腦裡會出現一組黏答答的糖蛋白混合物,叫作黏蛋白(proteoglycans),在某些相關神經元的樹突及細胞體周圍,形成一張緊密的網,如此一來,這些黏蛋白顯然妨礙到軸突,讓它們不能像原本一樣,四處扭動,進行調整視覺細胞柱列流程裡的一個步驟。於是沒有扭動,就沒有學習。

2002年,義大利神經科學家Tommaso Pizzorusso,以大鼠作為實驗材料,結果他和同事利用抗黏蛋白酶(antiprogeoglycan),成功地將多出來的黏蛋白溶解掉,進而重新開啟學習關鍵期。

演化全都源自基因密碼的變動,雖然方式可能各不相同。最常見的基因變動是單點突變,例如A變成C,T變成G。這樣的突變可能導致疾病,但是也可能帶來有用的演化創新。

突變的源頭可能是輻射、有毒化學物質、病毒或是DNA 複製過程的失誤-會帶來好的結果,使得突變者更有機會過好日子和繁殖後代。於是,特別有用的突變可能會漸漸地在族群中傳開,而這就是演化變動的源頭。

突變可能會使核苷酸出現插入(AG變成ACG)、缺失(ACG變成AG),或是倒置(ACG變成GCA)。它們能馬上改變相對應的胺基酸。譬如說,ACG如果變成AGG,會使得絲胺酸(serine)被精胺酸(arginine)所取,導致蛋白質結構變化,可能變好,也可能變壞。

另外還有一種突變機制,叫做重覆(duplication)。即遺傳資訊從複製或是由親代傳給子代的過程中,發生錯誤,重新製造了一整個基因,或是一整條染色體,甚至一整個基因組,於是,子代便具有兩套來自同一位新代的遺傳物質。

duplication突變會造成影響的原因之一在於,那多出來的一個基因可能會額外製造出某種蛋白質。可能增加相對應的蛋白質製造成功的機會,可能會產生更穩固的細胞壁,或是增調節蛋質的梯度信號。但是擁有多餘的拷貝,不見得都能帶來好處,就拿大腦與心智為例,好幾種嚴重的智能障礙,看來都是由多出來的基因造成的。

如果一套基因表現始終很穩定,加上第二套可能不會損及既有的功能,甚至可能產生新功能,譬如,我們的彩色視覺能力就是靠著兩次重複突變才有的。

以離子通道(也就是蛋白質閘門,可藉由開與關來調節帶電分子進出細胞邊界)的形式,幫忙協調資訊與行動。這類通道其實在所有生物體內都找得到,是決定神經功能的主要因素,它們可以調節個別神經元對各種因子(像是溫度和電壓)的敏感度。

一旦某個通道基因誕生後,其他的通道基因便可能因重複突變而產生,然後又使得那隻新基因可以產生突變分歧,但不至於喪失舊基因的功能。

「對於構造複雜,反應敏捷,擁有許多不同功能的特化細胞」的生物來說,快速和精準的資訊交流是必要條件。

我們的神經細胞是依賴蛋白質通道,以改變電壓的方式來調節(就是開與關)。

脊椎動物登場後不久,細胞間資訊交流大大提升,主要是因為演化出膠質細胞,它可以算是一種生物絕緣物,包裹著軸突,讓其中的電流不致逸出軌道。

William Richardson的研究小組懷疑,神經膠質細胞是從運動神經元修改後演化出來的。

由於具備神經膠質細胞這樣的創新構造,使得脊椎動物可以擁有更快的反射動作,以獵食其他慢吞吞的無脊椎動物,而搖身變成獵食者。

髓鞘的絕緣作用也同樣讓軸突傳送得更具效率,而且,令它們能夠在不需要對話的情況下,捆成一束,如此一來,才有可能演化出更大、更緊密的腦部。

哺乳動物的心靈能夠如此強大有力,靠的就是厚度不及四公釐,卻具有六層的新皮質(neocortex),通常依功能分成好幾個特化區域。

具有較複雜腦袋的哺乳動物,皮質愈大,針對不同的特化,分為更多區域。

人腦上那些皺紋,部份成因就在於,大自然想把一個較大的新皮質,塞進一個相對來說嫌小的空間。

若說基因組走向自我超越的最有力手法,是學習,那麼學習最有力的工具,可能就是語言了。

語言是所有學習機制之母,也是唯一最能令人類與眾不同的事物。語言使得我們能夠以其他媒介比不上的方式,來交換資訊。我們之所以有快速傳播的文化,語言顯然是關鍵。而且,它甚至是某些類型思考所必需的成份。

語言至少可能以兩種方式,影響到我們的思想:第一種方式是,幫我們的思想「加框」(framing);第二種方式是,影響我們的記憶。

所謂的加框是指,將我們的注意力引到某個特定方向。就像所有名嘴都深知的道理:框出一個句子,就等於框出一個想法。

語言對記憶最明顯的用處莫過於,可以幫我們在腦中重新演練資訊,就像你有時會對自己重複唸誦一個電話號碼。

中文的數字發音比英文短,實驗證明,以中文為母語的人能記憶的數字量,超過以英文為母語的人。

語言也使得思考更容易,因為它能提供一些簡單的掛鉤給複雜的概念。譬如說,你如果要想化油器這個物品,知道一個名詞代表它,想起來就比較容易。

語言對長期記憶可能也扮演了關鍵的角色,它提供了一個data structure,以便將「物件」與「物件相關的資訊位元」間的關係,或是語言中「主詞」與「述詞」的關係,給儲存起來。而人類有辦法陳述範圍奇廣的思想,主因可能就在於擁有這樣的data structure。

正如在基因與大腦各區域之間,不具有一對一的對應關係;同樣地,在大腦各區域間的認知功能間,也不存在一對一的對應關係。

具有一顆體積正常大小的大腦,可能是學語言所必備的,但它顯然不是必要條件,也不是充份條件。有一顆大腦是為了提供更多原始材料,以備將來更進一步的演化。

人腦左右腦之間的溝通比較少,但在同時,人腦在各半球內的溝通量(以具體神經連結的白質的量來決定)卻比較大-這樣的組合,可能會使神經特化到可期待語言出場的程度。

大腦沒有一個部位是一夕造就出來的;一般來說,演化都不會從零開始,而是藉由修補既有的舊東西,來往前推進。

演化就像一名修補匠,常常不知道自己打算要做什麼,...身邊有什麼,他就隨手用什麼,看看最後能做出什麼有用的東西..只要逮到機會,他就會湊合出一組組奇怪的補綴品。

從演化觀點來看,語言系統不應該會是由一個全新的大腦單位所構成,而該是以全新的方法,將諸多既有的次系統集合、修改而成。大腦不同部位可能會特化出特殊功能,但大部份這類功能,可能是共同一批次元件來進行運算,而非專門解決某複雜認知項目的完整系統。(舊元素、新組合)

人類具有一項近神奇的關鍵能力:將簡單元素結合成較複雜的元素,然後,再將後者當成另一個便複雜物件的元素,這種觀念有時候被稱為「遞迴」(recursion)。(作者認為人類發展語言的最關鍵要素是-遞迴能力。)

DNA隨著時間的變化程度,可以用來作為分子時鐘(molecular clock)。分子時鐘的根據是,假設DNA都以很穩定的速度產生突變,因此,我們可以藉由DNA序列中的變化程度,來評估各種生物演化分岐出去的時間點。(Mary-Claire King and Allan Wilson)

人類和黑猩猩表親雖然製造的蛋白質是一樣的,但是在統合這些蛋白質方面,卻有重大差異。大多數基因的蛋白質版模then區域,幾乎完全一樣,但是這些蛋白質被調控的方式,卻極不相同,很可能就是因為用「新方式來調控舊蛋白質」,使得我們能夠說話並發展出文化。

就演化標準,如果語言出場的速度相當快,那是因為建構複雜認知系統的遺傳工具,大部分都是現成的。

先天論者忙著蒐集的是,小孩在沒經驗的情況下,能夠完成的事項;經驗論者則勤於證明,大腦的基本結構可以為了環境,做出多大的改變。

對於任何一枚細胞來說,它的功能產物到底是什麼,不只取決於該細胞的來歷,也要看它接收到什麼信號而定,基因組保證每一枚細胞都有相當大的彈性,幾乎是無條件的彈性。

不論是在個體生物要醞釀胚胎時的遺傳成份洗牌,或是在生物集體醞釀演化時,反覆地遺傳成份洗牌,凡是能夠相對條件來進行特化的生物,繁殖興盛的機會將比較大。

人體全身好幾兆個細胞,全都是由同一個基因組的三萬個基因所帶有的資訊所導引。

並非所有基因的密碼產物都是蛋白質;例如,有些基因密碼是製造一小段不會產生蛋白質的RNA(叫做「微RNA」);因此,並沒有囊括進三萬個基因的估計值中;又或是「偽基因」(pseudogene),一段顯然是演化遺跡的DNA。

單一DNA序列可以依照上下文,而製造出好幾種不同但相關的蛋白質。

即使是由同樣基因組解壓縮而產生的兩個生物體,也不會完全相等。證明基因組並未將最終產品的細節,全部加以編碼。不過基因組就算有失真,情況也不很嚴重;一模一樣的基因組,並不能保證得出一模一樣的身體,但是成長於同個子宮的同卵雙胞胎,很容易具有結構相近的腦袋。

基因組因為會失真,才能以這麼高的效率,監造複雜的生物結構。

由於基因組會結合起來運作,因此每增加一個新基因,增添的效果將不是線性成長,而是指數成長。

基因組並沒有幫每個細胞保留一個特定基因(這樣做需要好幾兆個基因才夠用),而是幾乎動用全體基因,來支援許多種細胞的發生過程。

梯度信號也能製造出類似的特殊變化:許多細胞都能表現同一個基因,但是表現的程度不同。其中,負責分配梯度信號的基因,可以充作整群基因的引導者,將每一個細胞引向稍稍不同的目的地。梯度信號的差異,可以容許成千甚至上萬個軸突,在區區幾個基因的協助下,精確組織自己。

純粹照藍圖打造的腦袋,只要稍稍出了點差錯,可能就會完蛋;反觀;由各個細胞按照自我調節食譜來打造腦袋,卻享有適應環境的自由。沒有基因短缺的問題,因為大自然早已想出了如何反覆利用同一批基因:不是靠藍圖,而是靠一套建造複雜生物結構的遺傳食譜,這份食譜不只強而有力,同時深具彈性。

基因提供選項,環境(以及基因本身,透過自身的蛋白質產物)則能影響哪一個選項被挑中。

基因型和表現型之間,並無一對一的對應關係。事實上,甚至連一個基因都可以有許多種表現方法,要看附近有哪些其他基因被表現,或是它收到什麼樣的信號而定。

即使最早期的基因表現,都必須按照上下文;也就是說,每個蛋白質的then都有一個if條件;而且打從受精開始,許多if條件都會被胚胎周遭的環境所影響。恐龍DNA被注射進青蛙卵,將來生出來的東西,應該不會長得像是恐龍DNA在恐龍卵所發育出來的樣子-因為受精卵的微環境絕對會影響到是哪些基因階流可以開啟,可以有所表現。不過,如果情況倒過來,將,青蛙的DNA注射進恐龍卵,將更不可能產生出像是恐龍的動物。

在頭腦的每日運轉中,基因都在監督神經傳輸物質的建造、葡萄糖的代謝,以及突觸的維修。在胚胎發生初期,同時還要幫線路設計模式起一個頭。在突觸強化的過程中,基因對於某個經驗能改變頭腦線路設計的機制,更是扮演了關鍵的角色(也因此,它們能影響生物體對環境的論釋及互動)。

一個動物到底能夠習什麼,要看牠們有什麼基因。要是沒有基因,根本不會有學習這檔子事。基因支援學習的方法包括:引導神經架構的生長,使得學習成為可能的事。

雖說發生心理學家經常喜歡把學習想像成緩慢、漸進的,從突觸到突觸的變化,但是,學習也有可能藉由拍擊到範圍更廣的階流,而引發更為戲劇性的神經重組類型。

有學習的地方,就埋藏有基因機制,而且,基因調控豐富的地方,就有可能出現豐富的學習。

在進行幹細胞治療時,醫生會將尚未完成細胞特化程序的特殊細胞(也就是幹細胞),注射進破損組織,以修復受傷的器官。這類細胞可以分裂出新細胞,並進行特化,以擔起新任務,接替破損細胞。基本上,注射幹細胞的目標,是為了引導身體重建自己,而它所使用的引導方式,其實就和它當初引導胚胎發育的方式一樣。

未來,當基因治療技術與基因剪接技術結合後,醫生可能不只會替換失去的基因,還能添加全新的功能。譬如說,醫生可以藉由剪接技術,將病人需要的if-then結合起來,然後,將這個用來發號司令的基因植入病人,使得病人的身體能夠在需要時,製造某種特定的蛋白質。

就算兩個人擁有一模一樣的組因組,他們還是不同的人;所謂的複製人,其實和同卵雙胞胎沒什麼差別。

我們應該擔心的,倒是「基因加強」(genetic enhancement)這個部分,也就是以人工方式打造「品種改良人」。

人體三萬個基因加總起來的效果,卻遠超過我們所能理解;要是我們只知道一般原理,但卻不清楚細節,則我們不清楚的部分,將真正有可能傷害到我們。

到將來某個時候,我們對基因運作的知識也許會遠超過現在,那時風險自然降低許多,而那些現在就願意(即使已知有副作用)冒險服用強化表現的藥物的人,屆時很可能會想要讓子女擁有所有金錢能買到的最佳基因。不論這樣的場景出現得是早或是晚,我們現在都應該要開始深思了。

心理學家Avshalom Caspi and Terrie Moffitt及一群同事發現,凡是帶有某基因特定版本的兒童,暴力傾向顯著高於一般兒童;但是,他們只有在童年期遭受虐待情況下,才會出現暴力傾向。

兩項由兩個不同基因所影響的特徵,能夠結伴而行,只有在它們位於同一條染色體上,才有可能;而且,用能用某特徵來預測另個特徵的程度有多高,要看某基因與另一個基因在染色體上的實際位置有多近。兩個基因愈是靠近,它們的特徵也愈能用來預測彼此。(Alfred Sturtevant)

最終的目標,希望能擬訂一套計畫:只要輸入DNA序列,折疊好的蛋白質分子模型就自動從電腦輸出。

繼人體基因組計畫之後,下一波行動是「人類蛋白質體計畫」(Human Proteome Project),由美國國家衛生研究院所贊助,預備將人體所有蛋白質登載成冊。

2007/12/10

Mark Granovetter, Stanley Milgram

共同的特點是,他們都美國的社會心理學家,分別都對Collective Behavior與Social Network有不小的貢獻。

Mark Granovetter

- The Strength of Weak Ties(1973),本來只是他博士論文( Getting A Job: A Study of Contacts and Careers)中的一章,他的博士論文提出大部分的人找到新工作,往往是透過弱連結(weak tie)的朋友介紹,因為強連結(strong tie)的朋友所掌握的資訊與自身差異不大,唯有透過弱連節才可獲得較多新訊息的機會。這篇博士論文起初並未受到重視,但弱連結的概念幫助Duncan Watts找出結合random graph(six-degree separation)與regular graph(high clustering)特性的small world network model。使得weak tie成為在討論social network時,不可或缺的重要環節。

- Threshold Models of Collective Behavior(1978),認為人的行為決策常會受到週遭同質性朋友的影響,當週遭朋友大都未行動時,大部分的人都只選擇旁觀。這篇paper用統計的方式找出眾人影響個人行動的threshold model。是後來研究群眾行為的學者,必讀的一篇重要經典。這篇文章與旁觀者效應,我覺得有異曲同工之妙。

Stanley Milgram

- Six Degrees of Separation(1967),又稱Milgram Experiment ,這實驗簡單來說,他每次都從美國挑選兩個彼此不認識的人,A與B,並要求A將包裹寄給所有朋友中最可能認識B的人,C,同樣要求C將包裹寄給所有朋友中最可能認識B的人,如此不斷的將此包裹寄發給朋友,直到B收到包裹為此。實驗結果,平均只需透過5.5個人,便可將包裹送達。說明了看似複雜的社會,實際的組成結構卻可能是相對簡單可以掌握的。此實驗激勵了社會學家、數學家、電腦科學家甚至物理學家,開始如火如荼的研究複雜理論。

- Milgram's obedience experiment(1961),他解釋了納粹及被納粹俘虜的猶太人,為何得以泯滅人性地虐待受害者。他請實驗參與者按下一個按鈕,可以產生各種程度的電流,去電擊一位綁在實驗室椅子上的人,而且參與者可以目擊到這名遭電擊的人。Milgram告知參與者坐在椅子上的人是實驗對象,實驗是為為了研究體罰對學習的效果。但事實上,綁在椅子上的人只是個演員,真正的實驗對象是這些參與者。在實驗中,Milgram會問坐在椅子上的人各種問題,只要他答錯,便會要求參與者按下電擊的按鈕去懲罰坐在子上的人。電流從15伏特開始,依Milgram的要求逐步增加。坐在椅子上的演員會隨著"假電流"的提升,演出不同程度的痛苦,從輕度的呻吟、喊痛、痛苦的尖叫到哀求停止實驗等。這個實驗使參與者面臨兩難的窘境,一是自己的道德良心,一是外部的權威。僅管大部分的參與者進行到某個電流程度時,便會為受電擊者求情,但只有少數人最後真正與Milgram決裂要求實驗停止。實驗結果,四十個參與者,有二十六個繼續執行電擊,直到電壓450伏特。實驗結果顯示,大部分的人都無法將道德標準置於權威人士的服從之上。我曾看過一部電影叫做實驗監獄,是翻拍史丹福大學做過的真實實驗,也與Milgram的實驗相呼應。

2009/6/13 新增

下面的影片是Philip Zimbardo介紹社會心理學的影片,片中提到了Kurt Lewin的group dynamics跟Milgram的服從權威實驗。此外,Zimbardo本身正是實驗監獄的教授。

2009/7/29 新增

Philip Zimbardo 跟Stanley Milgram居然是James Monroe高中的同班同學!!!

(<<電醒世界的人>>及<<路西法效應>>都有提到)

2009/11/5新增

下面是兩個有關obedience experiment的影片

Milgram Experiment (Derren Brown)

http://www.youtube.com/watch?v=y6GxIuljT3w

事實上,Stanely Milgram在哈佛的時候,曾擔任過Solomon Asch(當時在哈佛做客座教授)的助理,

並一起完成著名的conformity experiment,後來Milgram還把Asch的實驗舊瓶裝新酒,完成了博士論文。

不過也因此受了啟發,才有後來了不起的obedience experiment。

(兩個實驗的操作手法有些類似,但探討的點很不同,

分別揭露人在面對群眾壓力和權威壓力時的反應,實驗結果都帶給社會極大的震撼,

原來人類的自主性,在很多時候並不如我們所想的堅強。)

下面是Asch 的conformity experiment

Zimbardo的prison experiment可以說是集conformity experiment及obedience experiment的大成,並將它們都歸納為情境的力量。

常見的相關理論與實驗歸納如下:

Kurt Lewin's Group Dynamic (1940s)

Asch's Conformity Experiment (1951)

Milgram's Obedience Experiment (1961)

John Darley and Bibb Latane's Bystander Effect (1968)

Zimbardo's Standford Prison Experiment (1971)

George Kelling and Catherine Coles' s Broken Window Theory (1996)

有趣的是 Milgram曾擔任過Asch的助理,Milgram跟Zimbardo曾是高中同學,

他們三個人的實驗分別隔了十年,都是驚世之作。

2007/09/06

Six Degree of Separation

1929年匈牙利人Frigyes Karinthy 出了一本書叫 Everything is Different,

其中有一篇短文叫Chain-Links,內容提到: (擷自wiki)

A fascinating game grew out of this discussion. One of us suggested performing the following experiment to prove that the population of the Earth is closer together now than they have ever been before. We should select any person from the 1.5 billion inhabitants of the Earth—anyone, anywhere at all. He bet us that, using no more than five individuals, one of whom is a personal acquaintance, he could contact the selected individual using nothing except the network of personal acquaintances.

簡單來說,便是地球上任取兩個人,

最多中間只需要透過五個人(六個steps),便可建立他們之間的關聯。

用CS的術語來說,就是任兩個人之間的shortest path不超過6。

如下圖所示:

1967年美國哈佛大學社會心理學家Stanley Milgram做了一個有趣的實驗,想驗證上述的說法。

這實驗簡單來說,他每次都從美國挑選兩個彼此不認識的人,A與B,

並要求A將包裹寄給所有朋友中最可能認識B的人,C,

同樣要求C將包裹寄給所有朋友中最可能認識B的人,

如此不斷的將此包裹寄發給朋友,直到B收到包裹為此。

(應該是連鎖信的始祖.. XD)

實驗結果,平均只需透過5.5個人,便可將包裹送達。

(聽說有效樣本數並不多)

Stanley Milgram將此成果發表在Psychology Today期刊上,

宣稱small world現象的存在,引起了廣大的注意與討論。

後來的學者都稱此實驗為Milgram Experiment。

後來也不知Six Degrees of Separation這詞是怎麼來的,

在Stanley Milgram的研究中雖從未提過這詞,

但相關研究中,因為他的實驗最早也最令人深刻,

因此大家只要提到這詞,都會歸功於Stanley Milgram。

Six Degrees of Separation後來引起社會學家、數學家、物理學家的注意。

(乍看很複雜的問題,可以用相對簡單的結構去model,一向是科學家的最愛...XD)

於是陸續有人做了一些有趣的實驗,如:Erdős number、Bacon Number。

前者實驗證明了看似很大的數學界,每個數學家與Paul Erdös的平均距離卻只有4.65。

數學家們以是否曾經共同發表paper做為關聯,

也就是若有數學家A曾跟Paul Erdös一起發表paper,那A的Erdős number便是1。

若有數學家B曾跟數學家A一起發表paper,那B的Erdős number便是2。

以此類推。

(Paul Erdős and Alfréd Rényi提出Erdős-Rényi model 以產生random graph,

是social network的先驅。不知道是不是因為如此,才被選為衡量距離的基準。

事實上是因為Paul Erdős發表過1500份論文,一生中合作過的數學家超過450人。

非常適合做為衡量距離的基準。)

Bacon Number運用類似的手法,以演員Kevin Bacon為基準,

與他共同演過戲的演員A,Bacon Number便是1。

與演員A演過戲的演員B,Bacon Number便是2。

以此類推。

實驗結果hollywood演員的平均Bacon Number只有2.97。

(之所以選Kevin Bacon為計算基準,聽說是因為他拍過的電影多到難以計數。)

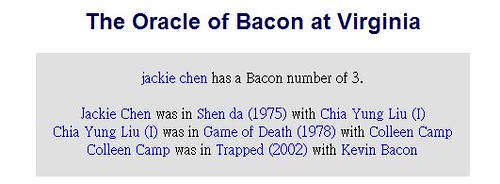

有趣的是美國Virignia大學的資訊科學系學生,把上述這實驗實作出來,

站名叫 The Oracle of Bacon at Virginia,

使用者只需輸入任何hollywood movie star的名字,

系統便列出他與Kevin Bacon的聯結是哪些其它的movie stars。

下圖是我輸入Jackie Chen跑出來的結果。

Six Degrees of Separation雖然很早便被提出及注意,

但真正開始火熱發展卻是2000之後social network的研究與應用。

我想任誰都猜的到,這與google的崛起,web2.0時代的來臨當然脫離不了關係。

至於Six Degrees of Separation與social network之間的演變過程,找機會再來詳談吧~~ XD

2007/02/04

你的直覺準嗎?

下面這張圖是一群成功人士的笑容, 直覺看過去,它似乎是正確的, 但再仔細觀察五到十秒,你可能會發現它被動過手腳...... 但究竟是哪裡不對勁?? 讓我們把圖轉個180度,看看這張圖怪在哪...  他們的嘴巴和眼睛是倒反的, 但我們在看第一張圖時卻很難直覺發現這些錯誤訊息... 人對於事物的認知, 是依靠存取大腦皮質中既存的pattern來與眼前的事物做比對, 若pattern比對成功,大腦便可很快的判斷眼前的事物是否合理, 並提取相關的資訊做進一步的決策。 我們常常看見或聽見一件事情,便直覺它們是正確的、它們應該是如此.. 那是因為當我們將這件事物的所有feature與大腦裡的pattern比對後, 發現它們"絕大部分"是相符的。(常常在一秒內完成) 但事實上,我們極可能被這些"絕大部分"比對成功的pattern所矇騙, 因為事物的critical features,只要我們大腦缺少了其中一個pattern, 便可能使我們犯下致命的錯誤。 比如本文開頭第一張的倒立圖,由於圖中人像的眼睛和嘴形是正立的, 它成功的match了我們大腦裡眼睛和嘴形方向及位置的pattern, 所以直覺上我們並沒有發現這張圖有什麼不妥。 等到我們把圖中的人像轉正,他們的眼睛和嘴形便反過來了, 這時它們無法與我們大腦中的pattern match,我們才發現這張圖被動過手腳。 人類腦中的pattern是透過神經元與神經元的連結及活化機制來建立的, 透過學習,我們便可以在大腦儲存愈來愈多的pattern, 就像我們被第一張圖騙過一次之後, 下次再看到類似的倒立圖,便不會這麼容易上當, 因為我們的大腦已建立了辨識這類圖的pattern。 (儘管這樣的pattern對我們來說可能是無用的...) 有些人看書很快,有些人很會舉一反三, 正是因為他們大腦中已存在大量的相關pattern, 故得以迅速的與眼前的事物做match。 所以人的大腦可以訓練,智商當然是可以"操"的。 呵,有些扯遠了~~ 我想說的是,大腦是很容易受騙的, 一張圖、一句話、一段文字或一件事, 只要提供些許我們大腦都可以pattern match的feature, 然後再摻上幾個少見的critical feature,便可輕易騙過人的直覺。 比如說占星算命、魔術、行銷策略很多都是這般類似的手法。 常常聽到朋友說:"我的直覺常常很準!!" or "我相信我的直覺!!" 但心理學家實驗顯示人的直覺大部分是錯的, 所以多人共同決策的正確率往往比個人決策高的許多。 人往往只記得自己直覺準的case,而潛意識忽略了自己直覺不準的case, 當然怎麼回想都覺得自己直覺準囉。 我猜想那些認為自己直覺很準的人, 若他們有能力記下每次直覺判斷事物的最終對錯, 或許他們不會相信直覺是準的。 其實也不難猜想, 我們的大腦即使擁有再多的pattern,也永遠不敵事物萬變的feature, 直覺不過是我們腦中最熟悉的pattern, 只要環境稍有變化,直覺便極易把我們導向錯誤。 最後引用PalmPilot發明人 - Jeff Hawkins在《創智慧》一書所言: 「如果看一下科學史,不難發現我們的直覺是在探索真理路上最大的障礙。 科學的架構通常很難發現,並不是因為它們很複雜, 而是因為錯誤的直覺假設使我們不去看正確的答案。」 |

2006/11/08

善用你的大腦運算資源

| 兩年前看過一篇很棒的文章, 標題是正確的讀書方法及考試秘技, 作者是成大航太系的教授,文中常引用大腦運作的方式來支持他的說法, 我認為相當具說服力,便採用了文中許多方法, 日後學習效率確實有所提升,獲益良多。 其中,大腦意識與潛意識如何影響人們學習, 是我最深刻,也認為最有創見的說法, 了解這樣的概念後,便可自行舉一反三地,更加善用自己的大腦運算資源。 文中有許多有趣吸引人的主題,個人覺得都頗有說服力。 如: 如何加快唸書的速度 如何超頻你的大腦 了解天才的學習模式 大腦如何產生創意 高分殺手 其中許多說法也印證國文老師萬梓宣的名言:「生活簡單,思考敏銳」。 (這句話我可是一直當做座右銘在提醒自己。) 此外,文中提到唸佛教的金剛經有助提升人的智慧, 其實這並不是傳教的牽強附合, 我以前便聽過這樣的說法,但一直無緣去嘗試,覺得很可惜。 我有同學是虔誠的佛教信徒,並有研讀經文的習慣, 他的頭腦總能保持在清晰的狀態,實在令我羨慕不已。 癈話不多說,有興趣了解其中來龍去脈的朋友, 請點選下面的連結觀看,文章有點長,但其實非常淺顯易懂。 http://book.bfnn.org/books2/1739.htm |

2006/10/29

公車性騷擾 v.s. 旁觀者效應

| 最近常聽說有女性朋友在公車上遭到性騷擾, 勇敢抵抗並大聲呼救, 車上的人卻冷眼旁觀,沒人願意上前制伏性騷擾者。 先別急著對這社會感到失望... 讓我告訴妳為什麼... 1964年3月,在紐約的克尤公園發生了一起震驚全美的謀殺案。 一位年輕的酒吧女經理, 在凌晨3點回家的途中,被一不相識的男性殺人狂殺死。 這名男子作案時間長達半個小時, 當時,住在公園附近公寓裡的住戶中, 有38人看到或聽到女經理被刺的情形和反覆的呼救聲, 但無人伸出援手,也沒有人及時打電話報警。 直至最後才有一名鄰居打電話給警察,警察在兩分鍾內抵達, 但該名女子已氣絕身亡,歹徒也早已駕車逃逸。 事後,美國大小媒體同聲譴責紐約人的異化與冷漠。 1968年美國紐約兩名心理學家,John Darley及Bibb Latane經過一系列研究, 對這種冷漠的現象有了詮釋,他們稱它為"旁觀者效應"(bystander effect)。  旁觀者效應簡單的說就是: 人對於緊急事態的反應,在只有自己時,與在場有其他人時,有很大的不同。 當有其它他人在場時,個體會抑制利他(協助他人)的行為。 有研究證明,當有他人需要幫助時, 如果受試者認為自己是唯一的旁觀者, 有百分之八十五的人會立刻前去幫助對方。 若受試者認為除了自己之外,還有另一個人也知情, 則前去救援的比率就降至百分之六十二。 最令人驚訝的是當受試者認為還有其它四名受試者也聽到時, 會伸出援手的比率更降至百分之三十一。 他們認為之所以會有旁觀者效應出現, 主要是當旁觀者出現時, 會導致利他責任分散(diffusion of responsibility)的效果。 即個體不清楚到底誰應該採取行動。 幫助人的責任被擴散到每個旁觀者身上, 這樣每一個人都減少了幫助的責任, 容易造成等待別人去幫助或互相推諉的情況。 此外也有人解釋為: 在任何緊急事態中, 為了作出反應,就必須把自己正在做的事情停下來, 去從事某種不尋常的、沒有預料到的、超出常規的行為。 在單個人時,他可以毫不猶豫地採取行動, 但由於其他人的在場, 他會比較冷靜,觀察一下其他人的反應,以免舉止失措而受到嘲笑。 其實在台灣發生旁觀者效應的事件也不少, 最著名的就是八掌溪事件了,圍觀的群眾上百名,案發時間也相當長, 但最後國人眼睜睜在Live直播下,看到受困的四個人被滅頂。 另一個有名的例子是民國91年台北縣板穚市發生的姦殺案。 一位年僅十二歲的未成年少女, 被樓下的鄰居誘騙至屋內強行性侵害且勒殺而死。 當時有多位鄰居表示在案發當天下午二點多, 有聽到多次女性大聲哭喊的救命聲, 甚者還有人看到該少女在四樓的陽台呼救, 但在沒有人伸出援手或報警下,最後未成年少女被鄰居姦殺。 我第一次發現旁觀者效應是在我專科一年級的時候, (雖然當時我並不知道這個名詞..) 有一次我騎機車在路上,碰巧前面有機車發生擦撞。 有一老年人連車帶人跌倒在地, 他倒在地上,手轉緊油門手把,車子不斷空轉,引擎聲逐漸震耳欲聾.. 當時包括我在內,共四人踩煞車閃避,並停在旁邊看, 恐怖的引擎聲愈來愈大,但我腦袋呈現一片空白。 直到又來一輛機車,兩個18,19歲的少年仔看到, 操著台語大斥:「恁是看假的哦?」 然後後座那人便趕緊下車,將老人的手移開油門轉把,並將車牽起來。 那個景象對我的衝擊很大, 當時我感到沮喪且反思不解,為什麼沒能立刻反應下車幫忙... 但從此之後,只要在路上看到有人跌倒在地, 我總是第一個停下車將人扶起,或許是因為有經驗了.. 而我還發現,每當我停車下來幫忙時, 便會逐漸聚來更多旁觀者的協助.. 所以我的結論是, 瞭解了旁觀效應後,我們便可以逆向操作以獲得他人的救援。 也就是說當你在呼救時,千萬別只是大聲嚷嚷, 妳應該趕緊找到週圍最具正義感的對象, (17-25歲的年輕男子最佳,因為血氣方剛,所以不會顧慮太多,往往有求必應) 直接看著他請求他幫忙, 這樣所有救援的責任便會落在他一人身上了,(因為大家都會看他是否行動) 只要他一行動,便會刺激其它人一同協助。 這樣受到救援的機率就高的多。 參考資料: 中文網站: http://www.libertytimes.com.tw/2002/new/jul/8/today-o1.htm http://psyche.sdcczz.net/experime/9.htm http://www.iplinger.com/archives/114 http://www.ylib.com/class/topic3/show1.asp?No=22522&Object=movie 英文網站: http://www.answers.com/topic/bystander-effect http://changingminds.org/explanations/theories/bystander_effect.htm |

2009/11/15

2006我寫了這篇文章,而文中提到的凱蒂事件,在2007已查證是媒體誇大的結果。

(參曾志朗教授在2008年7月號科學人雜誌的撰文)

不過源頭是錯誤的,並不代表bystander effect就不存在,

畢竟這個效應是經過心理學家作過實驗證實的。

錯誤的源頭假設,卻帶來偉大的貢獻,人類的歷史上是屢見不鮮啊。

2006/10/01

對自己守承諾

| 強化自我意識的最佳方法便是信守承諾 培養信守承諾的最初做法便是對自己守承諾 取自《與時間有約》 |

2005/10/29

實驗監獄

標題 實驗監獄..

時間 Sat Oct 29 03:17:14 2005

────────────────────────────────

德國拍的片,不是新片~

直到人性完全免泯滅,亦或原始人性完全釋放...瞬時成為人間煉獄...

我害怕,是因為人性是多麼的真實被呈現,

試想在那樣的環境下,自己會變成什麼樣的"人"亦或"惡魔"?

從猶太人集中營倖存下來的心理醫師,他生動的描述了集中營裡的人間煉獄...

特別的是,德國人如何壓迫猶太人,他倒是提得少...

主要描述集中營中不同階級的猶太人

(德國人以猶太人管猶太人的方式管理集中營)

在極大的生存壓力下,,如何兇狠的凌虐同胞,顯現殘酷人性的一面...

作者的以親身經歷作為主軸,

並藉此分析人性在極端條件種種可能發生的症狀..

人們被階級化分、集中管理的情境..

實在讓我無法不回想到當兵的某些回憶....

當然不可能像集中營般的慘無人道....

但人格性情異變,失控的案例...在軍中見到的機會還不少..

殘忍程度當然遠小於二戰的集中營,並遠大於當兵的營區生活..

但表現出的環境條件、人格特徵,都有一定程度的相似..很真實..

http://news-service.stanford.edu/news/2001/august22/prison2-822.html

http://www.zimbardo.com

http://zimbardo.socialpsychology.org/

Philip Zimbardo: Why ordinary people do evil ... or do good

2010/10/14 新增

最近上了一部新片 - 叛獄風雲(The Experiment)

是美國第一次拍實驗監獄,找個時間再來看一下