好久沒看完一部片這麼無法自己了..

好想再去IMAX看一次..XD

Trailer最後這句台詞,再聽一次還是好熱血!

"They send the message that they can take whatever they want,

and we'll send them the message, that is, this is our land! "

p.s. 最早聽到Avatar這個詞,是來自UO,指的是地球人在Britannia大陸世界的化身..

不過目前在VR或3D Game的領域,被玩家操縱的虛擬角色, 似乎都通稱Avatar了..

這從個角度來想,詹導Avatar這部大作,很可能是未來世界的online game雛型。

Showing posts with label Movie. Show all posts

Showing posts with label Movie. Show all posts

2009/12/20

2009/12/18

南京1937

很久以前看劉若英演的"南京1937",

日軍用槍坑殺掃射投降的中國士兵,這個穚段最令我印象深刻。

因為被捊擄的中國士兵數量遠大於掃射他們的日本士兵,

心想:儘管那些日本士兵拿著槍,但是大家一起反撲,還有可能存活的機會不是嗎?

今天在Randall Collin的 << Violence: A Micro-Sociological Theory >>

看到下面這幾段的解釋:

Detailed examination of the Nanking case gives insight into another feature of the dynamics of such massacres. The Chinese troops greatly outnumbered the Japanese troops on the scene; once it became apparent they were being slaughtered, why didn't the Chinese fight back? Although they generally lacked weapons, they could have mounted some resistance and at least have gone down fighting, or possibly overpowered small groups of Japanese. In fact, the Japanese soldiers themselves quickly acquired an attitude of contempt for the Chinese soldiers for passively going to their deaths. This attitude enhanced the feeling of dehumanization, making it easier for the Japanese to carry out the killing. (p.102)

A forward panic arises in an atmosphere of total domination. Initially this comes about for military reasons: one side moves forward in a successful attack, the other disintegrates and is unable to resist. The emotional tunnel, the mood of slaughter, opens up through recognition of that situation, not so much rational and cognitive as emotional and collective in the broadest possible sense. The emotional mood is interactional; it is shared on both sides. The domination is emotional even more than physical; the victorious side feels ebullient, charged up; the losing side feels despairing, helpless, frozen, suffocated. These emotions circulate and reinforce each other: in a pair of feedback loops within each body of troops, the victors pumping each other up into the frenzy of destruction and the losers demoralizing each other; and in a third loop connecting the two loops, the victors feed off of the demoralization of the losers, and the losers are emotionally battered still further by the dominants. It is a process of asymmetrical entrainment; the winner becomes entrained in its own rhythm of attack, among other reasons, because its moves are reinforced by the moves of the losers. (p.102 ~ p.103)

The nature of conflict is not one of making independent, rational decisions - verbal sequences clearly going though their minds. Persons might make such decisions before the contact actually begins. Once locked in confrontation, they are caught up in a shared emotional field. There is contagion of emotion not only among persons on the same side of the conflict, but a contagion between the two antagonistic sides. It is the form of this emotional contagion above all that determines whether they will fight and how intensely, whether it will be a standoff, and who will win. At extremes, this emotional field turns into a dominance of mind and body by one side that produces atrocities. The hot rush and overkill of the victors is part of the same interactional mood as the stunned passivity of the victims; both are constitutive of each other. This cannot be explained by characteristics of the individuals themselves, but calls for a theory of violent interaction itself. (p.104)

日軍用槍坑殺掃射投降的中國士兵,這個穚段最令我印象深刻。

因為被捊擄的中國士兵數量遠大於掃射他們的日本士兵,

心想:儘管那些日本士兵拿著槍,但是大家一起反撲,還有可能存活的機會不是嗎?

今天在Randall Collin的 << Violence: A Micro-Sociological Theory >>

看到下面這幾段的解釋:

Detailed examination of the Nanking case gives insight into another feature of the dynamics of such massacres. The Chinese troops greatly outnumbered the Japanese troops on the scene; once it became apparent they were being slaughtered, why didn't the Chinese fight back? Although they generally lacked weapons, they could have mounted some resistance and at least have gone down fighting, or possibly overpowered small groups of Japanese. In fact, the Japanese soldiers themselves quickly acquired an attitude of contempt for the Chinese soldiers for passively going to their deaths. This attitude enhanced the feeling of dehumanization, making it easier for the Japanese to carry out the killing. (p.102)

A forward panic arises in an atmosphere of total domination. Initially this comes about for military reasons: one side moves forward in a successful attack, the other disintegrates and is unable to resist. The emotional tunnel, the mood of slaughter, opens up through recognition of that situation, not so much rational and cognitive as emotional and collective in the broadest possible sense. The emotional mood is interactional; it is shared on both sides. The domination is emotional even more than physical; the victorious side feels ebullient, charged up; the losing side feels despairing, helpless, frozen, suffocated. These emotions circulate and reinforce each other: in a pair of feedback loops within each body of troops, the victors pumping each other up into the frenzy of destruction and the losers demoralizing each other; and in a third loop connecting the two loops, the victors feed off of the demoralization of the losers, and the losers are emotionally battered still further by the dominants. It is a process of asymmetrical entrainment; the winner becomes entrained in its own rhythm of attack, among other reasons, because its moves are reinforced by the moves of the losers. (p.102 ~ p.103)

The nature of conflict is not one of making independent, rational decisions - verbal sequences clearly going though their minds. Persons might make such decisions before the contact actually begins. Once locked in confrontation, they are caught up in a shared emotional field. There is contagion of emotion not only among persons on the same side of the conflict, but a contagion between the two antagonistic sides. It is the form of this emotional contagion above all that determines whether they will fight and how intensely, whether it will be a standoff, and who will win. At extremes, this emotional field turns into a dominance of mind and body by one side that produces atrocities. The hot rush and overkill of the victors is part of the same interactional mood as the stunned passivity of the victims; both are constitutive of each other. This cannot be explained by characteristics of the individuals themselves, but calls for a theory of violent interaction itself. (p.104)

2009/01/24

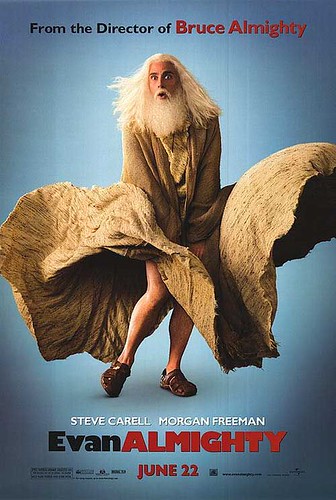

Wisdom Quotes in the Movie "Evan Almighty"

During one scene of the movie Evan Almighty,

God and Evan's wife have a dialog really touching me.

Let me ask you something.

If someone prays for patience, you think God gives them patience?

Or does he give them the opportunity to be patient?

If they pray for courage, does God give them courage,

or does he give them opportunities to be courageous?

If someone prayed for their family to be closer,

you think God zaps them with warm, fuzzy feelings?

Or does he give them opportunities to love each other?

2008/11/03

Best Clip in "The Family Man"

「The Family Man」 is one of my favorite movies, and I think the clip below is the best part of it. The song 「

2008/01/21

吹動大麥的風

跟投名狀幾乎一樣的發展....

也類似水滸傳的收場....

似乎要消滅一個反抗勢力,就是製造和平的假象...

然後給他們的頭頭一個官作, 用權力在後面支撐他..

施給他壓力, 讓他不得不將過去一同打天下的兄弟鏟除...

如此,反抗的力量便會由內部開始瓦解...

我記得<<人類動物園>>提到,

外來的敵人永遠只會使團體更加強壯,

會滅亡的團體,都是從內部開始腐壞的...

然而,團體如何不被分化,我實在想不到一個好方法。

我很喜歡劇中的一句台詞,

"你很容易知道自己反對的是什麼,可是卻很難知道自己追求的是什麼?"

最初大家起義對抗強權時,人人都願意付出自己微小的成本來反抗逆境,

但當目標達到一個階段時,團體得到了一定的利益或保障,

這時有的人滿足了想喊停,有的人認為還不夠應該繼續向前走,

走或不走都有風險,中途喊停可能使之前的努力化為烏有,

繼續向前走所需付出的邊際成本,可能大於獲得之邊際利益。

於是即使是共同打天下的結拜兄弟或親生兄弟,都可能因為眼光的不同,

在團體或制度的壓力下分化,甚至反目成仇相互狀害,

烏合之眾的力量又怎可能不被瓦解呢?

另外群眾的力量就像浪潮,它可以一下把領導人衝上天,

也可以讓領導人瞬間失去力量而重挫。

似乎僅有制度由上而下賦與的權力才最真實,

也難免領導者最後都向制度的庇護靠攏......

但是美國那幾個開國功臣,卻能打下江山後選擇回家種田,一直讓我百思不解...

2006/10/18

《推手》觀後感

| 自西方工業革命後,所謂的現代科學、經濟制度、政治制度、生活型態及文化潮流,便急遽的影響中國故有封閉、傳統且穩定的社會型態。西方社會在「理性」發展至成熟後,隨即孕育出「幽暗意識」,認為與其相信帶有原罪的人,不如信仰一套好的「制度」。中國人自春秋戰國時代,儒、道兩家相繼成為顯學,人與自然便密不可分。認為人就是個小宇宙,研究天、人是相形益彰的,這種「內在超越」的思維模式,使中國人一直相信太陽底下,沒有什麼比人事更重要了。 由於這套「倫理道德」思維發展的早,在中國社會紥了兩千多年的深根,形成社會制度的一種穩定力量。然而當中國的倫理道德被強勢的西方制度迎頭撞上時,身為今日的中國人,不得不在西方主流文化領導之下,面對種種文化衝擊所產生的難題,從中思考中庸的生存之道。 李安導演便是藉由《推手》突顯其中的幾項難題,供觀眾反思。《推手》故事背景設立在美國一個中美聯姻的家庭,角色有歷經中國苦難日子的老爸(朱老)、受西式教育的電腦博士兒子(曉生),土生土長的美國媳婦(瑪莎)和中美混血的孫子(傑米)。而這樣的角色設定是有其意義的,可說是近代中國社會西化過程的極端例子。如:象徵傳統中國的朱老,代表西方文化的瑪莎,暗喻文化衝突點的曉生,延伸文化融合的傑米。 首幕不斷重覆播放朱老與瑪莎平凡的生活細節,如唐裝和牛仔褲,毛筆與電腦,筷子及刀叉,呈現出一種詭異的視覺觀感。直到大碗公在微波爐爆炸後,才恍然大悟那是傳統(中國)與現代(西方) 的不協調感。然而這些不協調,尚未影響彼此的生活。第一次的衝突,是來自於朱老看電視的音量,干擾到瑪莎個人的寫作空間;而瑪莎拿了耳機要朱老戴上,也違反了敬老尊賢的倫理。這初步象徵了西方重視的個人與中國崇向的倫理起了衝突。 曉生是大家期待見到的角色,因為他是這兩個不協調之間的穚樑。在飯桌上他不但要面對妻子叉給他的生菜,轉過頭還得應付老爸夾給他的滷肉塊;一面中文聽老爸的大道理,一面英文聽妻子抱怨。由此便可看出李安導演有意將中西文化衝突的壓力,體現在曉生身上。 所謂父慈子孝,朱老曾為了力保曉生性命,失去了曉生的母親。故曉生接朱老來美國安享晚年,在中國人眼中可是天經地義的家庭倫常。然而享有個人空間的小家庭制度,才是被瑪莎認為理所當然的。土生土長的美國人瑪莎,無法理解「父慈子孝」中的孝,在中國社會是佔了多麼大的分量。 無奈曉生雖生於講倫理的中國,但身處標榜制度的美國,環境的限制,使得他最終還是依循在地的思維-把父親送到老人公寓。這在美國人眼中是極其稀鬆平常的,但在中國社會可是大逆不道。 五常中的「父子關係」是形成中國社會制度的根本,因為這下對上的倫理關係,有助於穩定中國君王封建的統治。於是「忠孝」自然被放大,成為表彰之標的。也因此中國的孝與西方對父母的愛,有很大程度的責任落差。西方人很難想像「孝」對於中國子女,是受到多麼大的內心驅力及社會關注的。 然而中國文化在西方主流席捲之下,雖然許多中國傳統早已面目全非,但孝道是中國文化二千多年的核心,我們實在不應該為了追求全盤西化,而視之為現代人的包袱。地球上目前僅存的文明古國-中國,擁有四千年的歷史,這悠久的歷史不該視為民族的負擔,它可是豐富涵養了最適合中國這片土地的生存經驗。 相對的,西方制度的形成,也有其社會文化的背景與時間的累積,才進而發展出最符合他們的生活方式。雖然強權主導世界文化潮流,但一昧西化,也不會讓我們擁有西方人一切的優勢。文化的衝突與融合需要時間,也許我們這代仍無法有效解決李安導演丟出的問題,但相信中國人四千六百年的智慧,終究會為未來走出一條屬於中國人的生存之道。且「家有一老,如有一寶」,不是嗎? |

《活著》觀後感

《活著》觀後感 「回去,可得好好活呵!」這是福貴在國共會戰中,看到數十萬傷兵被凍死時,對難兄難弟春生說的一句話 。”活著”這樣的命題,起先令我直覺想到西方電影的恐怖片或戰爭片,因為在看這部片之前,我實在很難想像對岸的中國人,曾經在那樣長的時空背景下,任由大環境操控個人命運,使得”活著”居然可以如此沈痛無奈! 小時候,國民黨執政,課本上總是灌輸反攻大陸的八股,於是認為寫作文的結尾,只要跟解救大陸同胞扯上關係,必可得高分。國中唸歷史教科書,背了好多共匪的口號,如:人民公社、土法煉鋼、大躍進、紅衛兵、文化大革命等,只知道大陸那邊過著落後的苦日子,但從沒法體會那是如何的苦法? 劇中福貴在中共執政前,雖賭博輸光了家產,卻也是咎由自取,怨不得人。但在大陸赤化之後,百姓屈身於貧民戶,反而成了唯一避凶生存之道。大環境的迫害下,沒人敢怨恨政府,只得堅強得活著,期待有昭一日能活著過“魚阿,肉阿,撐死咱們”的好日子。 李安導演在劇中雖沒有一絲批評共產的字眼,卻使有慶的死,矛頭間接指向土法煉鋼,鳳霞的死突顯了文化大革命的愚蠢。整部戲藉由國共會戰凍死了一堆傷兵、龍二被槍斃,到有慶、老醫生、鳳霞一一死去,不斷映襯大環境下活著的艱困與無奈。 影片的結尾,意味十分深長。 福貴說:「小雞住在這裡,地方大,就跑得開,跑得開就吃得多,吃得多就長得大,小雞長大了就變成鵝,鵝長大了就變成了羊,羊長大了就變成牛...」 饅頭問::「那牛長大了呢?」 家珍答:「牛長大了饅頭也就長大了,不騎牛,坐火車,坐飛機……」 這段對話,像是為活在大時代下的人們,找到一個無奈的宣洩口。只要活著,將來的日子就會愈來愈好,下一代生活過的好了,這一輩子也得以好眠了。 這不禁讓我回想到《推手》裡的朱老,好不容易熬過了大時代的苦日子,終於得與子孫安享晚年過好日子了。卻萬萬想不到,物質條件優沃的環境下,親生兒子卻視他為破壞小家庭和諧的導火線。”苦命的中國人”這句話,在我看完這兩部經典電影,有了深深的體會。 |

2006/10/07

命運好好玩

| 這部電影跟尼可拉斯凱吉的"扭轉奇蹟"非常類似, 主角都擁有漂亮的老婆,很可愛的小孩,及一條狗.... (很完美,不然無法跟可觀的財富與身分地位相抗衡) 然後天使出現,使他們體驗一段完全不同的人生, 讓人們省思究竟一生的努力奮鬥,最終是為了追求什麼? 雖然"命運好好玩"比起"扭轉奇蹟",整體而言是粗躁、無厘頭了許多... 但表達的手法卻一點也不輸"扭轉奇蹟"... 萬能搖控器,讓人得以跳過人生枯躁乏味的部分, skip苦苦咬緊牙關的漫長等待,直接享有人生最豐碩的部分, 藉由時間加速,它滿足人們期盼解除成就壓力的渴望。 卻同時使人驚覺,原來人生最重要的部分,就是生活上不可或缺的枝微末節.... 少了這些枝微末節,人只不過是自動導航的機器, 來不及停下來體驗生命中真正美好的部分, 當曾經擁有的一切在達到目標後,全都變了個樣,才發現這樣的人生,白活了... 片中最使我動容落淚的,有兩個穚段, 一是主角不斷repeat父親死前最後一次對他說的話,"I love you, son"... 這樣的一句話在父親仍健在時,是多麼一句平淡無奇的話(在美國而言), 但在父親死後,就算聽上千萬次,都無法撫平心中對父愛的渴求.... 第二個穚段,是主角以死勸告自己的兒子,"family comes first"... 結尾時,主角從賣場上的展示床睡醒,發現自己仍然年輕, 重新擁有原本屬於自己的一切,儘管它們不是夢想中那樣的完美, 但卻是生命中最重要,最不可或缺的部分,這次說什麼也不會忽略它們了... |

2006/10/03

大染坊-11

| 陳六子說: 家駒最大的好處,他知道自己能幹什麼,不能幹什麼, 人跟人在一起,特別是男人跟男人在一起,"爭"字最難避免。 一個爭字,不知道能毀了多少事情。 而家駒卻是"讓",而這一個讓字,要是沒有大文化、大學問, 一般人是做不到的。 盧家駒說: 我爹說有三種人不適合讀書, 一種是鑽進書裡出不來的人不適合讀書; 第二種是讀了幹壞事的人也不能讀書,因為有文化的人幹壞事, 比沒文化的人更毒; 第三種是天分過高的人不能讀書,因為天分高,讀不但幫不了他的忙, 反而會誤了他的事。 |

2006/09/28

國家寶藏

| 翹了兩堂中國人性格芻論的課,本是想多唸兩個小時書..... 結果卻看了National Treasure...... 老實說,上過李勝峰的中憲及看過他的推薦書<<辛普森案的啟示>>.. 再看這部今年的賀歲片,會很有感覺...... 整部片都在暗示,美國的國家寶藏便是『The Declaration of Independence』 也就是他們一直延用至今的憲法基礎。 一開始爺爺講了這句,結尾FBI高幹又呼應了一次可不是沒用意的.. "The treasure was too great for any one man to have, not even a king." 班傑明最後說: "The Founding Fathers believed the same thing about goverment." "Give to peolpe." 儘管劇中的古代寶藏可能是虛構的,但據我所知美國的開國英雄們, 大部分的確在美國獨立後,丟下自己組織政府的權利,回家種田去了~ 掌控國家的權利大可與古代寶藏相比擬,但他們把權利留給了美國人民... 這種開國之父的作風,為美國奠定最先進民主國的基礎.. 班傑明看著美國獨立宣言說: 「There is a line here, that's at the heart of all the others.」 "But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government and provide new guards for their future security." 李勝峰教授說過,美國人民才是真正當家的,他們無時無刻捍衛自己的權利, 因為他們不相信政府,無論誰當總統,政府都會不斷擴張, 本是人民的保母,最後卻搖身一變,成了食人的酷斯拉~ 實行總統制的美國,看似總統擁有至高無上的權利, 但事實上美國總統的權利是被美國憲法綁死的. 在分權制衡及地方自治的理念下,美國總統倒只像代表國家的精神領袖. 國家的運轉在一套健全的制度下進行,沒有任何人能獨攬國家大權. 但每一個人卻有防範政府侵犯的權力(這就是美國人能擁有槍枝做自衛的初衷), 甚至推翻一個腐敗美國政府的權力. 這都是美國開國英雄的智慧,他們早看透了政府權力如何擴張,並反噬人民的. 上學期開讀書會討論《辛普森案的啟示》這本書時,我們一直很納悶, 一個人需有多大的道德,才能使其放棄手上至高無上的權力. 我喜歡用魔戒比喻西方的幽暗意識,任何人帶上魔戒(得到了權力), 便被魔戒掌控了,即使是最有智慧的大法師甘道夫也不會例外. 以中國人的思維是很難想像的,因為中國歷史上的改朝換代, 一向都只是換皇帝式的權利移轉,誰做都一樣, 老百姓只得祈求當朝是個"做的好"的皇帝. 這種一直相信人治的歷史傳統,使我們在接受西方民主制度的過程中,倍感艱辛. 即使自稱民主的台灣,到目前為止也只不過學了西方民主制度的表面. 為何我敢這麼說? 因為民主制度的真正精神便在於一個民主國家的憲法, 試問一個不懂自己國家憲法的人,將拿什麼來談自己的民主素養, 拿什麼來與政府抗衡? 在美國,中學前便建立了深厚的憲法常識,他們知道自己有什麼權力可以保護自己, 這才是民主的精神傳承. 在中國,一直有著官隨人轉、重人治、輕法治的歷史傳統,怎麼學的會真民主呢? 不然中華民國憲法被李登輝毛手毛腳,陳水扁又接手要準備輪姦它時, 社會上就不會只聽到學者微弱的抗議,而聽不到人民激情的反抗了.. 台灣當政者為了維護其權力之根基,大改國民義務教材,去中國化,企圖思想改造.. 同國民黨初來台時,搞反共復國手段如出一轍,甚至有過之而無不及. 且不斷打著權力自主,去中國化的口號... 我不禁想問, 這權力自主,究竟是指當權政府從中國得到自主? 還是台灣人民從當權政府得到權力自主? 真正的民主,中國人的政府一向是不敢讓人民學懂的, 因為民主的過程,便是政府權力的縮減,人民權力的擴增. 而今日台灣當權者披著民主的皮毛,搞著中國人慣用的手段,卻喊著去中國化.... 矛盾不矛盾? 美國的國家寶藏是獨立宣言.. 我們的國家寶藏又是什麼呢? 這問題值得我們這代年輕人深思... -- ╭ * Origin:[ 狂 狷 年 少 ] whshs.cs.nccu.edu.tw < 140.119.164.16 > ╮ │ * From:redbug.dorm9.nccu.edu.tw │ ┼─ KGBBS ──────────────────────────┼ [回文]ShepJeng:今天有點名... 4/11 19:32 [回文]l314:有被將了一君的感覺...@@ 4/11 20:54 |

2006/04/02

Crash 衝擊效應

| 作者 l314 (紅虫) 站內 P_RedBug 標題 Crash 衝擊效應 時間 Sun Apr 2 01:46:34 2006 ───────────────────────────── 這類題材的電影,居然使我泛淚光,真令我意外。 下面是繁雜思緒中的小小整理.. 1. 序幕由一場車禍展開,並以另一場車禍作尾聲, 象徵Crash效應會在生活中永無止境的發生.. 2. <<衝擊效應>>譯名真棒,就像蝴蝶效應,故事中每一人種都彼此環環相扣, 互相引起大小不一的漣漪,卻影響電影全程的進展.. 3. 所有人種都存在被岐視的刻板形象,因為人們在認識世界的學習過程, 往往因為不了解,而習於把某種錯誤的眼光與事物作聯結, 而種族岐視便是對人種膚色的錯誤聯結.. 4. 在人類機畸形的超級部落社會,人必須生活在密度極高且彼此不熟識的環境, 為了安全的需要,往往需要對週遭人抱持警戒心。當這種警戒心, 與對膚色的意識形態誤解有了交集,便極易表現出岐視的行為與心態。 5 .無論哪種膚色人種,在畸形的人類超級部落社會, 環境都會使人內心產生波動, 而這種波動難免使人犯下錯誤。同時因為各種膚色人種一樣的無知, 習於將看到的錯誤與犯錯人身上的形象建立關聯, 於是膚色極易烙上某種錯誤的標記。 6. 本片唯有黃種人沒有著墨描述內心世界,甚至負面形象出現在片頭與片尾, 都沒有任何意釋與洗刷,是我比較不爽的部分。 7. 劇中的人物,都身兼受害者與加害者的角色,自身雖受有委屈, 卻也在他人身上加上另一種委屈,只是膚色的不同,將委屈深化且扭曲了。 <<衝擊效應>>就是呈現這種委屈引起的漣漪, 使得所有劇中角色網路形成張力, 環環相扣,感動連連.. 8. 種族歧視雖是片中的大主軸,但片中各角色的關連都像獨立的故事小品, 有夫妻,父女,搭檔,哥們,同好等關係, 在這些關係與種族歧視主軸的接點上,呈現內心的衝突與矛盾。 9. ptt movie版上許多人說這部片, 並沒有把種族歧視拍的很成功,反而突顯了人性.. 但我覺得種族歧視本來便是人性面的強化、扭曲,人都會犯類似的錯, 但不同的膚色卻降低了人的同理心,加強了人性面的衝突.... |

2005/11/06

心靈捕手中一段很棒的話

| 作者 l314 (紅虫) 站內 P_RedBug 標題 Re: [轉] ◇ [台詞]心靈補手中一段很棒的話 時間 Sun Nov 6 01:02:40 2005 ─────────────────────────────────────── 這部片在我專科時代,也是經典片之一啊~ 第一次看時覺得並沒有很深刻.. ※ 引述《l314 (紅虫)》之銘言: > 每個看過「心靈捕手」這部電影的人,可能都會有不同的觀感, > 有的人欣賞的是心理學方面的探討、 > 有的人認同的是它對於人生價值觀的辯證、 > 有的人則趁機窺探了年輕人的迷惘與叛逆。 > 然而,最為之動容的,反而是片中著墨不多的小部分友情。 第二次看時,最令我印象深的,的確是著墨不多的友情.. > 男主角最好的朋友知道他有異於常人的天賦和智商,卻整天跟他們一起喝酒鬼混、 > 賣體力打零工,這位朋友不願見他埋沒了自己的天分,於是就對他說: > 「每天我開車去接你的時候,我都只高興十分鐘。 > 其實我最希望看到的,是有一天我去找你時你已不在這裡, > 而是到另一個地方,去發揮你的才能、尋找你的夢。 > 我當然希望我們能一直在一起,可是如果二十年後, > 你還是跟我們一樣只能待在這裡,那我也許會有些恨你!」 這段台詞是他們兩個在工地休息時說的.. 是片中留下的伏筆,很深的伏筆.. > 電影的最後一幕,男主角果真不告而別,到大都市尋夢去了, > 他的朋友發現他離開時,那種摻雜詫異、高興、卻又難掩失落與惆悵的表情; > 他固然為自己的好友能勇敢追逐理想而感到欣喜,但內心卻未嘗沒有一絲眷戀與不捨, > 然而他依舊在心裡默默地為他祝福,開著車默默地離去。 我第二次看這最後一幕,我眼淚都快飆出來了... 飾演他朋友的演員真的演的太傳神.. 就如上所說...那種摻雜詫異、高興、卻又難掩失落與惆悵的表情... 雖然我沒有交過這樣的朋友,也沒有當過這樣的朋友,卻還是無法不為之動容.. 歷史上可歌可泣的愛情故事很多,但值得人們歌頌的友情卻很少.. 大染坊的陳六子說:男人跟男人在一起,"爭"字最難避免。 一個爭字,不知道能毀了多少事情。 也許唯有朋友之間的資質差上甚多,才不會有"爭".. 但往往資質差上甚多的兩人,在成年後又很難變成好朋友.. (除了當兵例外..) 曾經在讀司馬遷的<<管晏列傳>>時, 對於司馬遷在管鮑的友情著墨甚多, 卻輕描淡寫管仲的聰明才智與成就時,我相當不以為然... (畢竟管仲一直是我的偶像) 當時我只認為,是因為司馬遷為朋友李陵辯護,遭官刑所積的委屈, 使他寫管晏列傳來反諷世人,以獲心靈藉慰.. 讀過管仲的傳記後,才發現鮑叔牙的友情超乎我想像中的偉大.. 也難怪管仲會說:"生我者父母,知我者鮑叔牙" 若管仲年輕時沒有與鮑叔牙結為好友,管仲至今只能是google都找不到的小人物.. 其實另一面來看,鮑叔牙資質差上管仲許多,若鮑叔牙沒有知人,謙讓的美德.. 齊國就不會出個管仲,齊國不出管仲,齊國在歷史上便不具重要性... 鮑叔牙也將只不過是個無名將領.. 由此可知"讓",是為朋友帶來雙贏的... 認不清實力,與朋友"爭",往往不是兩敗俱傷,就是萬劫不復.. (如:龐涓與孫臏的故事..) 這個講求效率的時代,單打獨鬥的成果早已不敷社會的需要, 若能結交益友,並掌握朋友之間相互交換的資源, 對於人生一定會有想像不到的助力... -- ╭ * Origin:[ 狂 狷 年 少 ] whshs.cs.nccu.edu.tw < 140.119.164.16 > ╮ │ * From:redbug.dorm9.nccu.edu.tw │ ┼─ KGBBS ──────────────────────────┼ [回文]winer:贊成 11/ 6 1:6 [回文]l314:樓上是新客人..沒看過的id...@@ 11/ 6 1:20 |

2005/10/29

實驗監獄

作者 l314 (紅虫)

標題 實驗監獄..

時間 Sat Oct 29 03:17:14 2005

────────────────────────────────

德國拍的片,不是新片~

標題 實驗監獄..

時間 Sat Oct 29 03:17:14 2005

────────────────────────────────

德國拍的片,不是新片~

剛才把它看完,現在心還噗通噗通跳....

人性在極端的環境下,潛在或一直壓抑的部分會被無限的放大,

直到人性完全免泯滅,亦或原始人性完全釋放...瞬時成為人間煉獄...

我害怕,是因為人性是多麼的真實被呈現,

試想在那樣的環境下,自己會變成什麼樣的"人"亦或"惡魔"?

直到人性完全免泯滅,亦或原始人性完全釋放...瞬時成為人間煉獄...

我害怕,是因為人性是多麼的真實被呈現,

試想在那樣的環境下,自己會變成什麼樣的"人"亦或"惡魔"?

我看過一本書,叫<<活出意義來>>,作者是一名經歷過二次大戰,

從猶太人集中營倖存下來的心理醫師,他生動的描述了集中營裡的人間煉獄...

特別的是,德國人如何壓迫猶太人,他倒是提得少...

主要描述集中營中不同階級的猶太人

(德國人以猶太人管猶太人的方式管理集中營)

在極大的生存壓力下,,如何兇狠的凌虐同胞,顯現殘酷人性的一面...

作者的以親身經歷作為主軸,

並藉此分析人性在極端條件種種可能發生的症狀..

從猶太人集中營倖存下來的心理醫師,他生動的描述了集中營裡的人間煉獄...

特別的是,德國人如何壓迫猶太人,他倒是提得少...

主要描述集中營中不同階級的猶太人

(德國人以猶太人管猶太人的方式管理集中營)

在極大的生存壓力下,,如何兇狠的凌虐同胞,顯現殘酷人性的一面...

作者的以親身經歷作為主軸,

並藉此分析人性在極端條件種種可能發生的症狀..

當時我看完這本書有很深的體會,因為在這樣封閉的環境,

人們被階級化分、集中管理的情境..

實在讓我無法不回想到當兵的某些回憶....

當然不可能像集中營般的慘無人道....

但人格性情異變,失控的案例...在軍中見到的機會還不少..

人們被階級化分、集中管理的情境..

實在讓我無法不回想到當兵的某些回憶....

當然不可能像集中營般的慘無人道....

但人格性情異變,失控的案例...在軍中見到的機會還不少..

"實驗監獄"便是希望在模擬的環境下,研究人性如何反應、如何呈現..

殘忍程度當然遠小於二戰的集中營,並遠大於當兵的營區生活..

但表現出的環境條件、人格特徵,都有一定程度的相似..很真實..

殘忍程度當然遠小於二戰的集中營,並遠大於當兵的營區生活..

但表現出的環境條件、人格特徵,都有一定程度的相似..很真實..

此外google了一下,才發現"實驗監獄"還真確有其事...

Zimbardo prison experiment

http://news-service.stanford.edu/news/2001/august22/prison2-822.html

http://news-service.stanford.edu/news/2001/august22/prison2-822.html

Philip.G.Zimbardo 's homepage

http://www.zimbardo.com

http://www.zimbardo.com

Professional Profile

http://zimbardo.socialpsychology.org/

http://zimbardo.socialpsychology.org/

2009/6/13 新增

Philip Zimbardo: Why ordinary people do evil ... or do good

Philip Zimbardo的科普書-The Lucifer Effect-Understanding How Good People Turn Evil

2010/10/14 新增

最近上了一部新片 - 叛獄風雲(The Experiment)

是美國第一次拍實驗監獄,找個時間再來看一下

2010/10/14 新增

最近上了一部新片 - 叛獄風雲(The Experiment)

是美國第一次拍實驗監獄,找個時間再來看一下

2005/09/01

革命前夕的摩托車日記..

| 作者 l314 (紅虫) 站內 P_RedBug 標題 革命前夕的摩托車日記.. 時間 Thu Sep 1 21:37:15 2005 ─────────────────────────────────────── 剛看完時,不懂為啥片名要刻意加上"革命前夕".... 花了將近一小時k完ptt精華區裡的文.... 才知道這部分片中的男主角後來成了南美洲的革命英雄.. 而其革命情感便發自於這趟看似平淡無奇,歷時七個月,12425km的旅行... 出生富裕家庭,差一學期便拿到醫學博士,並擁有一個富家千金女友的他.. 因為一個單純的夢想-騎摩拖車縱跨南美洲... 使他重新認識了這世界,並改變原先所預定的人生... 本片幾乎沒有描述主角--切‧格瓦拉(Ernesto Che Guevara)的偉大革命事跡, 只是平舖直敘23歲正值青春懵懂的他,在這趟旅途中究竟看到了什麼人事物.... 導致他旅途結束後的隔年,積極的在南美展開偉大革命運動... 看完他的故事讓我想到國父孫中山和毛澤東...... 沒有一定的天才,敏銳觀察力和深厚的人生信念,都辦不到這樣偉大的事業.. 片中沒有太多美國英雄主義式的拍攝手法... 只是寫實的拍攝主角日記中所寫的遊記.. 主角一生較為人所歌誦的,是他在完成這趟旅行隔年後的革命事跡... 但片中僅用幾秒鐘的字幕帶過,且未帶一絲歌誦字眼.... 雖說本片沒有高低起伏,亦沒有張力十足的劇情.... 但卻淡淡的表露出年輕人對於夢想的浪漫和熱情... "革命前夕的摩拖車日記"...譯名和內容都有很深遠的意境啊~ -- ╭ * Origin:[ 狂 狷 年 少 ] whshs.cs.nccu.edu.tw < 140.119.164.16 > ╮ │ * From:redbug.dorm9.nccu.edu.tw │ ┼─ KGBBS ──────────────────────────┼ [回文]CaTkinG:對他人生來說這趟旅途是一場革命吧~ 9/ 9 14:46 |

2005/07/24

絕地再生

| 作者 l314 (紅虫) 站內 P_RedBug 標題 絕地再生 時間 Sun Jul 24 23:55:54 2005 ─────────────────────────────── 並沒有想像中的好看... 但議題卻相當沈重... 複製人的用途在於滿足人類長命百歲的渴望... 導演刻意在戲中把這些複製人烙印上代號,並以"產品"稱呼之.. 與人類所蓄養的畜牲賦與類比意義,都是為了滿足人類某方面的渴望而"生產".. 突然想起今天看電影前的一段對話, 我說:下輩子變成豬也好啊,吃飽睡,睡飽吃,多好.. 他說:那一出生就等著被殺,多不好..... 觀眾一開始便被導演引入複製人主觀的世界, 待習慣看似伊甸園的人間仙境後, 直轉而下承受複製人被殘酷肢解的命運... 導演的確成功使觀眾先入為主的習於複製人的角色視界, 使"觀眾"設身處地去想若出生的使命,便在於完成另一個人生的某種目的... 並以身體被肢解做為生命的終結.. 我記得劉季倫教授說過, 人類的同情心,是依被同情者與人類的類似程度,而有差別的.. 如:看到一隻螞蟻被捏死,一隻蚊子被打扁........ 一隻鳥被射傷,一隻狗被人踹,一隻身上插著魚叉的鯨豚被魚船拖著跑... 餓的皮包骨的非洲人,美伊戰爭的傷患, 白曉燕被割下的手指,被肢解的複製人... 人類因為有同情心,才有尊重生命權,發展保護弱勢的民主社會, 使得人類文明得以昌明,得以續存.... 複製人的議題,考驗著人們個人利益與同情心的衝突.. 這突然使我想到經濟學之父Adam Smith在<<道德情操論>>中提到.. 人是『自利』的,卻同時又有思維能力和同情心進行自我節制。 這種雙重性既使人們互相競爭, 又使人們能夠創造社會制度來緩和兩敗俱傷的競爭, 甚至把競爭變成共同利益。 追求自我利益的人常常被「 一隻看不見的手」牽著走……, 一己的私利變成社會的公益,最終促進了全社會的利益。 當人類認可了複製人的存在與用途,便等於喪失了捍衛人類生存的同情心, 複製人看似使人類延年益壽,實則卻將人類引領滅亡之路... 以下幾個導演嘲諷複製人科技的穚段,是我印象較深刻的... "世上也只有你和上帝做的到..." "耶蘇也愛複製人.." "複製人也同人類不擇手段想要求生而反撲人類.." -- ╭ * Origin:[ 狂 狷 年 少 ] whshs.cs.nccu.edu.tw < 140.119.164.16 > ╮ │ * From:redbug.dorm9.nccu.edu.tw │ ┼─ KGBBS ──────────────────────────┼ |

2005/05/24

昨日的大染坊

| 作者 l314 (紅虫) 站內 P_RedBug 標題 昨天的大染坊.. 時間 Tue May 24 05:48:17 2005 ─────────────────────────────────────── 陳六子與日本商人藤井,在討價還價那段真是精彩致極... 藤井使盡該有的禮數、該講的情分、必恭必敬、裝腔落淚, 即使陳六子知道對手已山窮水盡,卻還是被逼得心軟,少殺了個五塊。 (交易量是一萬五千匹布的大買賣,少殺五塊就是少賺七萬五千大洋, 在民國二十幾年的時代,這可是個極大的數字) 其實雙方在交易前,早已知道彼此的底,也早算計好對方會出什麼招, 一旦交手,比的便是厚黑實力,即使知道對方在背底裡陰我, 表面卻要笑臉以對、稱兄道弟,即便是討價還價,也要弄個圓滑, 最重要是不傷彼此面子,不傷彼此情面。 我想就是因為中國人重體面,才有所謂的厚黑學及潛規則。 曾經補習班的微積分老師說,數理這些東西都比不上做人來的複雜, 因為書上學不到,即使有人講給你聽、演給你看,也很難有所進步。 一定要有那天分,有那環境,有人要讓你吃點虧、受點氣, 要好是身邊就有這樣一位長者,默默觀察一舉一動跟著學。 陳六子雖已知藤井的底,要逼個山窮水盡倒也非不可, 只是藤井動之以情的猛烈攻勢,使得陳六子由攻方轉為守方, 逼得陳六子得一一見招拆招,最後終於狠不到底,少殺了五塊。 這場交手,藤井乍看是被宰的肥羊,但他也知道自己處於絕對劣勢, 賠錢是必然,只是多賠少賠的問題,最後他成功地脫離險境,也少虧了七萬五千大洋。 這不禁使我想到日本戰國時代的真田幸隆, 當武田信玄在信濃地方擴展勢力時,真田幸隆亦是當地的土豪之一, 武田信玄領著戰無不勝的大軍,一一征服消滅信濃土豪之際, 探子回報真田幸隆早已率領族人逃跑,武田信玄的家臣嘲笑真田幸隆浪得虛名, 但武田信玄說,處於劣勢卻能全身而退,需有優秀的洞察能力,及臨危不亂的理智, 更要有說服族人的口才,這是難得一見的人才啊! 後來信玄使人攏絡了真田幸隆一族,加速完成信濃的統一, 而真田幸隆更與傳說中的鬼才軍師山本勘助齊名,共同成為信玄最得力的軍師。 (其子孫真田昌幸、真田幸村之後更以三千兵,在關原之戰數次大敗德川軍, 可說是優秀的家族遺傳吧。) 大陸市場近年來開放,世界各國搶先機進入卡位,卻碰到了極大的挫折。 有一部分是受挫於地方的政府官僚,因為沒有"關係"在大陸處處碰壁。 另一部分便是不懂得與中國商人講情,日本商人做生意一向講信用, 但中國人無論什麼事,都先講情,最後才講理法。 聰明的日本人與台灣商人首次成為平行的合作夥伴(以往是上流對下流關係), 一同進攻大陸市場,借重的便是台灣商人亦懂的這套中國式玩法。 但這套東西也不是外人學不會的,時間久了,台灣商人這優勢便將不在。 戲裡藤井的一句話,令我印象深刻且感慨, 他說:「陳六子個人太強,而國家太弱,他遲早要吃虧的。」 我不得不為台灣商人感到一股哀傷........ -- ╭ * Origin:[ 狂 狷 年 少 ] whshs.cs.nccu.edu.tw < 140.119.164.16 > ╮ │ * From:redbug.dorm9.nccu.edu.tw │ ┼─ KGBBS ──────────────────────────┼ |

2004/12/18

Polar Express

| 作者 l314 (紅虫) 站內 P_RedBug 標題 IMAX "Polar Express" 時間 Sat Dec 18 12:06:37 2004 ─────────────────────────────────── 昨晚殺去美麗華,找路的過程中都還蠻順利的(不過有兩次差點跟大直穚擦身而過), 在我強力鼓吹下,最後終於決定要去看IMAX廳的"Polar Express" IMAX廳真的很大(但好像也沒七層樓那麼高吧~), 拿了3D眼鏡坐在很棒的位置(G18~21), 等了一會,螢幕開始展示IMAX戲院3D特效的短片, 聽到好多人發出驚嘆之聲~實在好立體啊~ 比起以前在台中科博館看到的太空劇場,是完全不同的體驗。 影片開始時,老實說我真的被這麼細膩的質感嚇到了~ 心中有種莫名感動,沒想到在3D立體的特效下,竟會這麼擬真細緻的呈現。 當下便覺得$330的票價完全是物超所值。 (其中有一段,一張車票經過一連串的冒險,飄落在雪地上,因為太立體, 車票好像就掉在眼前,此時坐我前面的女生,突然伸手出來在空中撈了撈..... 當然是沒抓到票,不過很可愛...XD) "Polar Express" 可說是絕佳聖誕夜的應景片,雪,麋鹿,精靈,聖誕樹,聖誕老人 在多首經過混音的耳熟聖誕歌曲伴奏下,完完全全滿足聖誕夜的氣氛。 其中在車尾,兩人合唱的那首歌,旋律真的很棒,不輸迪士尼的電影主題曲。 歌名是"When Christmas Comes To Town--Matthew Hall and Meagan Moore" (可以在博客來音樂館試聽.. http://www.books.com.tw/exep/cdfile.php?item=0020099229) "Polar Express"在視覺上和聽覺上都是極棒的享受, 但這部戲畢竟是走取寵小孩的卡通路線,前面許多鋪設都太過簡單老梗... 感覺就像單純在看3D特效雜耍... 但後面來的感動卻極其突然且沈重的打在我身上。 雖然"聖誕老人的存在與否,在於你是否去相信它,它往往只存在孩子的心中" 這樣的意識表達訴求,在西方的電影裡層出不窮,早已不新鮮... (也許是因為聖誕節對西方人來說,實在太具意義,這一天每個人都要很快樂, 我想這與他們重視個人主義有關) 但"Polar Express"呈現的方式是清脆的鈴聲..一直迴響在觀眾心中... 男主角撿起從麋鹿身上抖落的鈴鐺,搖了搖卻聽不到聲音, 這時他閉上眼,口中不斷唸著:「I believe ..I believe ...I believe.....」 終於才得以聽見清脆的鈴鐺聲,(之前他一直是唯一聽不到鈴聲的) 也從鈴鐺的映射看到了聖誕老人(之前他一直看不到聖誕老人)...... 那清脆的鈴鐺聲,一瞬間讓我想起童年時代的天真,無一絲社會觀念的汙染.. 很清很脆,就像內心的聲音,純淨無雜,聽得好清楚~ 不記得曾幾何時,我們開始懷疑自己所相信的, 跟著社會主流意識隨波逐流,暫且不去想曾經所相信的童貞...... 等到我們開始為自己的社會化程度感到自豪時, 夢想早已與我們遠離,甚至忘記曾經還擁有過夢想這回事.. 這使我想起<<牧羊少年奇幻之旅>>所說的天地之心, 每個人小時候都聽得見自己的天地之心, 但隨著年紀的漸增,受到社會期待的制約, 開始懷疑天地之心的聲音,於是它愈來愈微弱, 最後不願意相信它的存在,甚至忘記它的存在.. 當然就再也聽不到天地之心的聲音了~ 在我的成長過程中,雙魚座的浪漫逐漸在褪去,水瓶座的理性主宰my behavior.. 套一句"Polar Express" 剛開始的一句口白: "這很糟糕,因為這代表他童年幻想的結束" 任何事物我總是以理性邏輯來分析,於是開始懷疑愛情(專科), 懷疑正義、公理(當兵),甚至懷疑親情(重考)............ 但我始終不敢去懷疑夢想,因為它是我好不容易才找回來的, 它甚至一點也經不起理性邏輯的分析,雙魚座雖然個性軟弱, 但至少在保護夢想上不遑多讓.....我很慶幸這點沒被水瓶的理性吃掉.. "Polar Express"裡的車長,最後送男主角回去說的那句話很深遠, 他說: " One thing about trains: it doesn't matter where you're going, but matter is deciding to get on. " 畢竟不是每個人都有勇氣跳上夢想列車的......... 最後我想說,(也是"Polar Express"主要的意識訴求) 「夢想因為相信而存在」..... 與所有認識的朋友互勉之~ -- ╭ * Origin:[ 狂 狷 年 少 ] whshs.cs.nccu.edu.tw < 140.119.164.16 > ╮ │ * From:redbug.dorm9.nccu.edu.tw │ ┼─ KGBBS ──────────────────────────┼ -- |

Subscribe to:

Posts (Atom)