這個網站可以很方便查詢journal有哪些index,如SCI, SSCI, EI等 。

2009/11/24

2009/11/16

Google Knols

- 作者非暱名。因為google認為一篇文章的可信度跟作者的名聲有很大的關聯..

- 文章可設定為私人擁有或共筆,還可以設定文章散播的license。

- 撰文者的好處是累積名聲,並且可以透過adsence 跟google一起分享頁面上的廣告收入。

很多人猜測google knols對wikipedia會有很大的衝擊,我倒覺得這東西的真正影響力會在學術領域。

wikipedia上的知識雖不夠深入,但至少簡單明瞭且親和力高,足以滿足一般user的需求。

專家學者的知識與創新文章,吸引的族群應有別於wikipedia。

google knols上面的文章性質比較像是介於wikipedia,blog跟academic paper 之間,

目前已經有不少學者在上面share他們的domain knowledge,有些文章的質感蠻接近學術paper了~

過去有很多學者、專家或趨勢觀察家,喜歡在自己的blog或報章雜誌專欄上寫文章,

一旦文章累積的夠多,並且持續受到讀者的喜愛與認同,

便可能因此出書而將理念傳達至全世界並聲名大噪。

因為這些人通常就是靠名聲吃飯的,所以wikipedia的暱名撰寫方式,

很難吸引他們來撰寫條目(除了寫他們自己名字的條目..XD)。

然而在blog上寫的文章,要能有效的散播出去,首先是讓別人找的到你的blog。

但是個人blog的page rank通常有限,只有下準關鍵字的user才有機會找到你的創新文章。

起初你的blog就像在巷子裡的小吃店,一開始除了附近的居民之外,一般人很難發現你的小吃店很有特色很好吃。

只有長期經營一段時間,藉口耳相傳的力量才能有穩定的顧客。

而google knol 就像是開了一個超級大餐城,專招你這種美味但是沒人光顧的小吃店。

然後藉由google的全球知名度,號召全球的老饕來這裡享受美食。

這樣的好處是四方的,

廚師:如果你的料理果真一絕,在餐城便有機會迅速的受到肯定並一炮而紅。

此外你還有很多機會跟同行高手切磋,研發或混搭新料理。

老饕:如果你想吃美食,再也不用上ptt food版做功課,因為你總是可以在餐城輕易的找到高cp值的各種料理。

餐城:藉由各領域廚師們累積的名氣,每天吸引大量的客人流量。

使得其它產業的老闆不得不眼紅,跑來找餐城老闆洽談合作,他們會希望在餐城樓上或附近設門市櫃台。

而餐城主要便是賺這些老闆的設櫃租金。

而最令人讚嘆的是,儘管餐城老闆賺很大,但他還不忘把這些租金拿來跟那些帶來人潮的廚師share唷。

餐飲業:由於餐城的運作模式,廚師在名氣、分紅及同行競爭下,

餐飲業的各種料理進步成長幅度,很快地便會在短短的數年內,超過以往人類料理史的總合。

哈,讓我們從美味的幻想回到真實面,

上面的廚師,就是有能力發現或創造知識、分享專業知識的學者、專家、研究生、趨勢觀察家等,

過去他們都在學術期刊、研討會、報章雜誌或自己的網站累積文章和名聲,

但是要從沒沒無名到熬出頭總需要一段不短的時間。

因為文章的錄取率有限,審查過程耗時且主觀,領域障礙的限制,及媒介知名度有限等原因,

使得專業知識或創新的點子仍難以迅速的分享與曝光。

而google knols就是扮演餐城的角色,它免費提供好的文章維護、分享、review、rating、search的功能平台,

吸引學者、專家、研究生、趨勢觀察家等把文章紛紛聚集過來,因為google knols平台的page rank高,

所以這些本來躲在冷僻腳落的文章,能見度因此被瞬間提高。

此外文章有rating及page viewer的計數,好的文章很快的便會被挖掘出來。好的作者名氣也會快速累積。

同時由於google knols專吸學者及專家,而這些人的特色就是很會彼此批判對方的貢獻... XD

而這些peer review的壓力,將會使文章益加嚴謹且正確。

此外,以往一篇學術paper,由幾個同領域的大咖review,

經過一段時間文章被肯定而publish之後,作者才拿到學術credit。

然而reviewer人數有限、review時間也有限,學術界又那麼黑暗(誤),被accept的paper有可能失客觀性的疑慮。

此外除了像Natural, Science這種各領域觀注的journal外,一般conference或journal討論的主題,

都侷限在封閉的小領域中,proceeding及journal 也只有領域內的學者在看。

所以一個好的idea要被流傳到其它領域或業界,可能需要好一段時間。

而google knol這平台,以吸引學者、專家為目的,當平台上的學者及專家累積的夠多,

一篇文章是否具有貢獻,便不僅侷限於同領域的少數大咖所主導。

而是受各領域的學者及業界的專家共同檢視,

多了各種角度的檢視,知識的貢獻或許能以更客觀、更有效率的方式被肯定及散播。

另外,目前除了資訊領域外,很多領域的paper都很難從網路上找尋到免費的copy,

必須得購買、跑圖書館copy或跟原者作討才能入手。

這樣的金錢時間門檻,就足夠讓很多人打退堂鼓了。而知識若不能有效傳播,其本身的價值自然也有所打折。

google knols提供作者累積名聲與分享廣告利潤的動機,可以預期未來將有更多的知識願意被share出來,

而這肯定會加速學術界的腳步。

此外,業界也愈來愈多人具有開發及研究的能力,

但可能缺乏formal的學術文章寫作經驗,或缺乏大咖教授當靠山。

因此研發人員或趨勢觀察家想把新奇的成果或現象,

publish在知名的研討會、雜誌、期刊或出書並造成影響力,仍有不小的門檻。

但有昭一日,google knols上累積的知識分子及具有學術水平的文章夠多的話,平台上的user一定很可觀。

那麼無論任何人,只要發表的知識夠新穎且有價值,那麼便可能立即收到feedback並迅速被傳閱開來。

google knols另一點讓我感到興奮的是因為它是web service,所以平台上可使用的表達工具必然多彩多姿了。

我在寫論文的時候,常常覺得若是我可以在論文中插入video或audio,

就可以不用絞盡腦子用一些生硬該死的文字來描述了。

所以一直期待著電子書快點遍及,好讓paper可以跟著演進,跳出平面文字圖表的表達框架。

看到google knols的編輯介面,我簡直興奮到不行,

因為你可以用video, audio, google map, spreadsheet, presentation, album等工具,

來表達你的創意概念或學術貢獻,這樣即使不用去研討會場做簡報,也能生動完整的分享idea。

另一個google knols可能的好處,是增加跨領域研究的可能性。

如前所述,過去各個領域的研究都發表在各家小圈圈的conference及journal,並收藏在不同的付費資料庫。

所以不同領域之間的學者,不容易得知其它領域的issue及method。

然而google knols未來若吸引了各領域專家的文章,透過google家強大的search技術,

或許可以更輕易地發現同樣的keyword在不同領域中的意義和issue,因而激出跨領域研究的火花。

最後我想google knols平台未來應該也不只受惠於學術界或研究領域。

對於一般的user來說,因為蒐集資料的門檻降低了許多,只要願意花時間試關鍵字及閱讀,

即使只有基礎的知識水準,也可以做一些粗略的research。

我一直很敬佩發明"羅倫佐的油"的義大利裔夫婦奧古斯都·歐東內(Augusto )與米凱拉·歐東內(Michaela Odone)。

他們倆人最初本身是豪無醫學背景的,但因為兒子得了一種怪病,醫學界無計可施,

所以他們倆自己想辦法,狂泡圖書館k書和醫學期刊,花了將近兩年的時間,發明了"羅倫佐的油",

不但延長了孩子的壽命,還得到榮譽醫學博士,及油的專利權。

所以我想,若蒐集學術知識的門檻(畢竟不是每個地區都有豐富藏書的圖書館)因google knuls而大幅降低的話,

將有更多學術界外的一般user能有機會做自己感興趣的研究,

那麼像是 Malcolm Gladwell、Jeff Howe、James Surowiecki這類有能力發表創新社會現象的新聞記者或撰稿人,

就再也不是掌握社會資源的少數,而是像你我一般的普通人,只要肯努力就有機會為人類的社會創造福祉。

google knols至今推出尚未滿一年,故上面的文章數量仍相當有限,

不過綜合上面的觀點,此平台帶來了多方的利基,肯定會持續吸引更多的學者專家及知識。

有人說Web 2.0是群眾智慧打敗專家的世代,我倒覺得是群眾與專家無分界的時代。

伴隨工業革命、資本主義而來已久的專精、分工、功能導向的思維,

在web2.0的時代正在接受重大的挑戰與變革。

google knols 或許便是扮演著打破學術領域疆界的先峰,

一旦知識跳出了專業的框架,或許人類可以再次擦出智慧燦爛的火花。

2009/10/14

學習英文網站

Vocabulary:

Smart.fm

Google Image Labeler

gwap Game

Grammar & Writing:

Lang-8

* University of Victoria - Study Zone (including grammar, reading, listening, writing lessons)

(文法整理的很好, 很多循序漸近的練習題,也有計時的閱讀測驗,文本很有趣)

Activities for ESL Student

Mind Your Grammar (lessens but no exercise)

Doxory (幫別人做抉擇)

Omegle (English one-to-one chat room)

Grammar Quizzes.com (都是簡單扼要的寫作重點)

Listening:

TED學術界名人十五分鐘演講

Randall's ESL Cyber Listening Lab

elllo

VOA News- Special English

CNN

BBC

BBC - Learning English

seesmic

Oprah's Book Club

BBC Radio (audio)

CNN Student News (有transcript)

NPR (網站右邊的hourly news)

AUE Audio Archive (有文本及各國口音)

Video

English with JenniferESL

English Meeting

CBS (A web site of a TV station which has a lot of high qualities shows)

Late Show (A well-know TV show in USA)

The Late Late Show (A well-know TV show in USA)

The Interview Show hosted by Mark Bazer (youtube)

Free TV Series Scripts

Open Yale Courses (video and transcript)

MIT Open Course ( .rm video)

Pronunciation and Speaking:

* Manythings.org - American English Pronunciation Practice

* English Pronunciation (past tense, stress, alphabet)

* BBC-Learning English -- Pronunciation Tips

Speech

Learning English (youtube with subtitle)

Manythings.org - ESL Videos

English Learning

Manythings.org

TOEIC:

陳頎的英語學習部落格

Dictionary:

Google Dictionary

Macmillan Dictionary

Urban Dictionary

尚未用過的:

listening:

Scientific American Podcast (60 secs per one podcast)

American Rhetoric (including movie clips and address)

Using English as Academic Purpose (including dictation)

Wired for Books (Story Telling)

Focus English (including daily conversation and speech)

Slate Magazine (Podcast & Video)

Standford's University Entrepreneurship Corner (speech video of renown entrepreneurs)

Grammar & Writing

Guide to Grammar & Writing (lessons)

Better English Lesson (grammar lessons and exercises)

blog:

英文學習部落格

Haven't tried:

- Radio Lingua Network:提供免費的語言播客,可提高聽力和會話水平,共有二十種不同的語言。時間從一分鐘到五分鐘不等

- Livemocha:具有網上互動課程,用戶創建課程和語伴尋覓功能的語言學習論壇。語伴是個建立自信的好方法。對話練習可選擇,且提交文本和音頻文件後由母語者為你批改糾錯。

- Palabea:很大的國際化語言學習中心。可以與母語者交流,尋找音頻和可視化教程,提高寫作和語法能力,甚至能找到你家鄉的人。每個人都可借助這些工具在網上學習外語及技能。

- Babbel:免費學習西班牙語、英語、德語、法語和意大利語的網站。具有多媒體學習方式,簡單易用,且有一個四十萬註冊用戶的學習論壇。

- Open Culture:提供三十七種語言播客,從阿拉伯語到依地語都包括,且為學習者分了初中高三個級別。提供MP3下載。

- SharedTalk:在線語言學習社區,提供多種工具學習和實踐多種語言。具有語伴、語音聊天、文字聊天和電子郵件等功能。

2009/09/12

2009/06/03

2009/03/07

Human Computing -- GWAP Game

恭喜你,你已經體驗過什麼是Human Computing了。

如果你是資訊背景的,那只要玩過一次,應該就會會心一笑了。

(尤其是搞data mining、machine learning、圖形辨識的人)

Human Computing -- GWAP (Game with a purpose)

是Luis von Ahn於2005年提出的一個概念。

當時 Luis von Ahn只不過是一個剛從CMU拿到Ph.d.的年輕人。

一看就知道是個親切的阿宅,然而他提出Human Computing這個idea,

卻為HCI(Human Computer Interaction) 及 AI (Artificial Intelligence)領域打開新的一扇窗。

也為他自己賺進大筆鈔票。

什麼是Human Computing呢?

簡單來說,就是設計一個好的演算法,利用分散在世界各地的人腦來幫你計算。

(整個聽起來就是比電腦的分散式計算偉大許多)

為什麼需要Human Computing呢?

因為有些事情硬是要電腦做,還不如人腦來做!

如:圖形辦識、旋律的辦識、Concept recognition、肢體的迅速反應。

簡單的說:像是藝術、音樂、思想這類東西,本來就是人類社會衍生之物,電腦是很難學會的啦!

因為人腦與電腦基本上的運作是有很大差異的,

人類大腦尤其適合做抽象思考與pattern recognition。

有興趣的人,可以參考 "電腦生命天演論(Darwin Among the Machines)" 與

"創智慧(On Intelligence)" 這兩本書。

(尤其是後者,前者個人認為翻譯不佳。)

此外,過去電腦科學家總是討論我們浪費了多少computer cycles,

卻沒有想過,人類每天浪費了多少human cycles?

下面有個很有趣的統計,

2003年,全世界總共有90億的Human hours,

浪費在玩接龍遊戲上。

要知道美國的帝國大廈也才用了七百萬的human hours;

巴拿馬運河也才用了兩千萬的human hours。

(完全不及全人類玩接龍遊戲一天的時間。XD)

Human Computing就是肖想利用這些浪費在玩樂上的human cycles,

來為人類的社會做些有意義的事。

怎樣才算是Human Computing 好的演算法?

從人類的角度來看(因為processor是人腦),好的演算法就是一個很吸引人的遊戲,

能夠吸引愈多人腦來幫你免費計算,就是愈好的演算法。

這也是為什麼Human Computing又可以稱為GWAP(Game with a purpose)。

如果你想親自聽Luis von Ahn解釋什麼是Human Computing,

可以觀看下面的video,還蠻好笑的。

是一場google邀請的talk。

其實Human Computing跟web技術蓬勃發展的幕後黑手是同一人,

色情網站業者。 (科技始終來自人性啊!)

這是一個道高一尺,魔高一丈的故事。

事情的來龍去脈,簡單來說,

就是以前色情業者很喜歡到portal 網站,如:Yahoo。

用robot程式自動去申請大量的免洗帳號。

然後再用這些免洗帳號,來散發大量的色情廣告訊息到其它人的信箱或留言版。

(如果你是用yahoo的信箱,應該很能體會)

為了防範這些robot程式,大量的申請免洗帳號或攻擊,

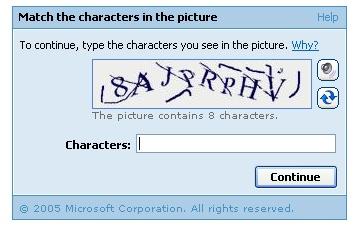

偉大的技術CAPTHCA就誕生了。

其實如果你有在常常低調,你一定知道什麼是CAPTHCA。

就算不知道什麼是低調,現在很多網站註冊頁,或Post文章頁面,都會放上CAPTHCA。

我保證你看到下面這張圖,就會晃然大悟什麼是CAPTHCA了。

CAPTCHA是目前極為廣見的防堵robot程式的技術,

在各大網站的註冊及張貼頁面或Web CMS(Content Management System),

都會看到各式各樣的CAPTHCA在把關。

然而,為什麼說CAPTHCA是一個偉大的技術呢?

因為它防堵robot程式的idea很簡單 --

"電腦程式(或說robot程式) 對圖形辨識很不在行,但是人類卻很在行。"

它只要在接受客戶端的request時,隨機產生具有一串無意義符號的小圖形,

便可以有效的阻隔robot程式,同時對使用者來說只有帶來極小的不便。

於是CAPTHCA很自然地得以被成功推廣。

不過色情網站業者也從來不是省油的燈,

他的營收入總是可以請到聰明絕頂的工程師來幫它解決問題。

雖然robot程式碰上CAPTHCA便被擋在門外,

但是山不轉路轉,如果只有人類闖得過這關,

那就想辦法多找些人來幫robot程式打開大門吧。

大家都知道色情網站業者有個慣用招,

就是讓使用者看一些免費的養眼圖,每當播放到正精彩時,

討人厭的廣告就會跳出來,要求使用者必須點選,才能往下繼續看。

(我都不知道唷,都是我同學告訴我的..>///<)

這樣的方法很巧妙的被用來敲開CAPTHCA的大門,

只是原本跳出廣告的地方,被置換成跳出portal網站的CAPTHCA!

使用者們必須幫忙輸入CAPTHCA,才能繼續觀看正要精彩的養眼圖。

可想而知,這些使用者在精虫衝腦的狀態下,都會快又準地輸入CAPTHCA,

而他們就這樣間接地形成衝鋒大隊,幫robot程式撞開了CAPTHCA的防禦大門!

(田單火牛陣的現代版)

這便是Human Computing最早的由來了。

簡單的說就是電腦算不來的,就讓群眾來幫我算吧~

色情網站業者的招,啟發了Luis von Ahn。

Luis von Ahn如法泡製的做了一個遊戲,

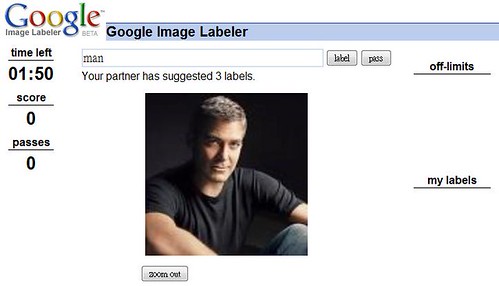

叫做ESP Game,(後來賣給Google,就是Google Image Labeler的前身)

ESP game是一個猜圖片關鍵字的雙人互動遊戲。

每回合電腦會隨機顯示圖片給兩位隨機配對的使用者,

並利用競賽與尋求認同等心理因素,

誘使玩家認真地對每張圖片輸入關聯意義的關鍵字。

直到玩家跟隨機搭擋的關鍵字配對成功,便會獲得分數,並顯示下一張圖片。

(玩家並不知道他的搭檔是誰,也無法和他的搭檔溝通,

系統唯一讓你知道的是,你的搭檔目前已經猜了幾個關鍵字,

讓玩家感到競賽的fu ~)

給分的高低取決於這個關鍵字出現的頻率。

如:你們都下了man這個關鍵字,那麼就match了,系統可能給你50分;

因為man是大家很直覺會下的關鍵字。

但是如果你跟你的隨機搭擋剛好都知道照片中的人是誰,

如:瑤瑤,然後你們都下了"瑤瑤"這個關鍵字,

那系統可能會給你們150分的高分,因為全世界知道瑤瑤的人不多;

也有可能你跟你的隨機搭檔倆個看到瑤瑤的圖片,

豪不猶豫的都下了"殺很大"這個關鍵字,

除了系統會給你們很高分之外,你也許還會噗嗤的一笑。

因為你知道對方一定也是阿宅鄉民!

當然如果這個遊戲只是這樣給user玩爽的,那google也不會急著把它買下來。

這個遊戲最高段的地方,就是當user專注在玩關鍵字配對時,

遊戲後端都將他們在玩樂過程中配對成功的關鍵字,逐一詳盡地記錄在資料庫中,

並分析其出現的頻率,以進一步做為該圖片在google image search的索引關鍵字。

換言之,user等於是被google免費僱用去做圖形辨識的工作!

每個user就像是孔明草船上的人偶,被google免費用來借圖的關鍵字。

可千萬別小看這些人偶的力量唷~

根據Luis von Ahn所說,有些user甚至一星期花了二十多個小時在玩,

簡直就快變成他的全職員工了! XD

還說,他只需要五千個人這樣連續玩兩個月的時間,

就可以把google資料庫中所有的圖都賦與有效的關鍵字。

如前所述,圖形辨識對電腦來說是很難的問題,

但對人類來說,不僅能夠在一兩秒之內辨識出來,甚至能夠做抽象的關聯性思考。

如:瑤瑤 -> 殺很大,電腦就想不到。

只是人力計算成本比電腦貴上許多,

所以過去電腦科學家努力增進電腦的智慧,讓電腦計算取代人力計算,以減低生產成本。

然而電腦科技突飛猛進的今天,很多過去搞人工智慧的專家,

都慢慢體認到電腦並不是萬能,人類有些天賦是電腦無法取代的。

(再推一下這兩本書"電腦生命天演論(Darwin Among the Machines)" 與 "創智慧(On Intelligence)" )

過去,人們總是恐懼著電腦愈來愈聰明,有一天會不會反過來駕馭人類,毀滅人類?

J. C. R. Licklider教授最早反駁這個說法,並認為電腦不會取代人類,

而是以人機共生(Man-Computer Symbiosis)的形式並存。

Human Computing這個新領域,映證了人機共生、人機共同演化的可能性。

Luis von Ahn在演講結尾也呼應了人機共生的想法,

他說:

有一天如果電腦的智慧超過人,它一定不會毀滅人類;

因為一定有一些東西,它永遠無法解決,卻可以藉助人類的智慧完成。

而我的研究目標,就是要讓吃喝玩樂成為人類存在的唯一使命。

(就像ESP game,讓你一邊玩,一邊對Web(人類的社會)貢獻 ...XD)

此外,Luis von Ahn發明的GWAP,可不只ESP game而已唷。

還有很多概念很簡單卻可以讓你玩上癮的小遊戲呢。

這裡要特別推薦其中一個腦殘遊戲叫Matchin,

它的玩法真的很腦殘,但會玩上癮。

玩法就是系統會給你兩張圖,然後你跟你的隨機搭檔就開始默契大考驗。

連續match還會combo喔~

我發現同常只要有正妹圖出現,選就對了!八九不離十一定match! XD

最後,下面是ESP Game玩家的一些很有趣的comments,供大家笑笑。

1. ESP Game讓人感到一種很美妙的人際親密感。

即使你不知道你的partner是誰,但是那種心連心的感覺,甚至可能令你的愛人感到嫉妒。

2. 太詭異了,我居然上癮了!

3. 猜別人會想什麼真是太有趣的一件事了,你必須猜別人可能會怎麼想,才能夠過關。

4. 它幫助我學英文!

5. 這個遊戲最糟的就是你的隨機夥伴可能完全是個白痴 (搞不好人家只是不會那麼多英文詞彙啦。)

2009/01/14

它猜的透你~

http://en.akinator.com/#

雖然這樣的遊戲,早已不新鮮了~

但是它特別的是,它問的問題很有趣~

我心中第一個角色是嗚人,(我好宅)

當它問到我他是不是一個忍者時,我噗嗤笑了出來~

心中第二個角色是關羽,小時候的偶像~

它有問到是不是有山羊鬍,殺過很多人,萬人敵,被當作神明。

實在是太酷了!

2008/12/15

2008/07/14

Create A Graph

Kids's Zone-Create Graph

用flash寫的小工具,操作簡單易懂,

畫完的圖可以存成PNG, PDF, JPG, EMF(Word支援的格式), SVG, EPS, SVG。

也可將完成品的網址,e-maill給自己做留存用,以供日後修改(30天內無更新或觀看,會被系統刪除)。

牛刀小試產生一個曲線圖。

2008/06/11

Crowdsourcing

Crowdsourcing這一詞,用work2.0來比喻是最好不過的了,

簡單說就是idea及產品外包給群眾生產的一種經營模式。

最早由Jeff Howe,於2006年六月,

在Wired 雜誌發表的文章"The Rise of Crowdsourcing"中誕生。

(決戰21點的劇本,最早也是發表在這雜誌唷~)

(MMdays有將這篇文章作翻譯

群眾外包(Crowdsourcing)浪潮的興起(一) - 專家的新挑戰

群眾外包(Crowdsourcing)浪潮的興起(二) - 電視製作人的新節目

群眾外包(Crowdsourcing)浪潮的興起(三) - 愛修機器的業餘人士

群眾外包(Crowdsourcing)浪潮的興起(四) - 群眾力量

)

Jeff Howe並將持續觀察到的現象,寫在他的blog上,且目前已經整理成八個篇章,將於今年七月出版成書。Amazon上則是寫8月26日上市。

crowdsourcing跟web2.0一樣抽象, 有招看似無招, 精神很簡單,但創意多不可數,直接看看連結中的案例,

就會了解什麼是crowdsourcing了...

Reference:

小小研究員的學習之路--Web 2.0 + Open Source = Crowdsourced Software?

Mr6. --寒武紀-點子工廠

clchung's sharesphere -- Crowdsourcing 社群外包

[book]維基經濟學

當先生的實驗室 -- Microstock線上圖庫交易平台

眾包(Crowdsourcing):由web2.0開創work2.0

Mr6. --史上最大的「Crowdsourcing」

平面設計的革命浪潮 – Threadless, Crowdsource與Web 2.0

2008/05/11

Ocean Footage

http://www.oceanfootage.com/

這網站超酷,有很多有趣的海洋生物video clips。

雖然video size不很大,但畫質清晰,loading也很快。

大白鯊、鯨魚、海龜、魚群很多很正的video,一不小心就看了二小時。

2008/01/25

2007/11/26

Meebo - instant messaging everywhere

Meebo 是一個用AJAX寫的 web IM(instant message),

目前可以登錄MSN, yahoo, aim, google talk..

2007/11/25

Yahoo tag line visualization

2007/11/18

Email Icon Generator

E-Mail Icon Generator

For GMail, Hotmail, MSN, Yahoo!, AOL and many more!

做一個自己的e-mail小icon吧~

我的Gmail Icon

2007/09/06

Six Degree of Separation

1929年匈牙利人Frigyes Karinthy 出了一本書叫 Everything is Different,

其中有一篇短文叫Chain-Links,內容提到: (擷自wiki)

A fascinating game grew out of this discussion. One of us suggested performing the following experiment to prove that the population of the Earth is closer together now than they have ever been before. We should select any person from the 1.5 billion inhabitants of the Earth—anyone, anywhere at all. He bet us that, using no more than five individuals, one of whom is a personal acquaintance, he could contact the selected individual using nothing except the network of personal acquaintances.

簡單來說,便是地球上任取兩個人,

最多中間只需要透過五個人(六個steps),便可建立他們之間的關聯。

用CS的術語來說,就是任兩個人之間的shortest path不超過6。

如下圖所示:

1967年美國哈佛大學社會心理學家Stanley Milgram做了一個有趣的實驗,想驗證上述的說法。

這實驗簡單來說,他每次都從美國挑選兩個彼此不認識的人,A與B,

並要求A將包裹寄給所有朋友中最可能認識B的人,C,

同樣要求C將包裹寄給所有朋友中最可能認識B的人,

如此不斷的將此包裹寄發給朋友,直到B收到包裹為此。

(應該是連鎖信的始祖.. XD)

實驗結果,平均只需透過5.5個人,便可將包裹送達。

(聽說有效樣本數並不多)

Stanley Milgram將此成果發表在Psychology Today期刊上,

宣稱small world現象的存在,引起了廣大的注意與討論。

後來的學者都稱此實驗為Milgram Experiment。

後來也不知Six Degrees of Separation這詞是怎麼來的,

在Stanley Milgram的研究中雖從未提過這詞,

但相關研究中,因為他的實驗最早也最令人深刻,

因此大家只要提到這詞,都會歸功於Stanley Milgram。

Six Degrees of Separation後來引起社會學家、數學家、物理學家的注意。

(乍看很複雜的問題,可以用相對簡單的結構去model,一向是科學家的最愛...XD)

於是陸續有人做了一些有趣的實驗,如:Erdős number、Bacon Number。

前者實驗證明了看似很大的數學界,每個數學家與Paul Erdös的平均距離卻只有4.65。

數學家們以是否曾經共同發表paper做為關聯,

也就是若有數學家A曾跟Paul Erdös一起發表paper,那A的Erdős number便是1。

若有數學家B曾跟數學家A一起發表paper,那B的Erdős number便是2。

以此類推。

(Paul Erdős and Alfréd Rényi提出Erdős-Rényi model 以產生random graph,

是social network的先驅。不知道是不是因為如此,才被選為衡量距離的基準。

事實上是因為Paul Erdős發表過1500份論文,一生中合作過的數學家超過450人。

非常適合做為衡量距離的基準。)

Bacon Number運用類似的手法,以演員Kevin Bacon為基準,

與他共同演過戲的演員A,Bacon Number便是1。

與演員A演過戲的演員B,Bacon Number便是2。

以此類推。

實驗結果hollywood演員的平均Bacon Number只有2.97。

(之所以選Kevin Bacon為計算基準,聽說是因為他拍過的電影多到難以計數。)

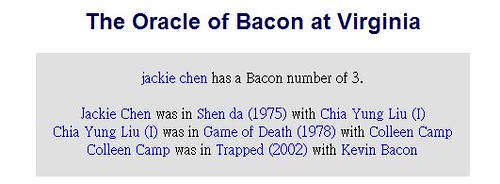

有趣的是美國Virignia大學的資訊科學系學生,把上述這實驗實作出來,

站名叫 The Oracle of Bacon at Virginia,

使用者只需輸入任何hollywood movie star的名字,

系統便列出他與Kevin Bacon的聯結是哪些其它的movie stars。

下圖是我輸入Jackie Chen跑出來的結果。

Six Degrees of Separation雖然很早便被提出及注意,

但真正開始火熱發展卻是2000之後social network的研究與應用。

我想任誰都猜的到,這與google的崛起,web2.0時代的來臨當然脫離不了關係。

至於Six Degrees of Separation與social network之間的演變過程,找機會再來詳談吧~~ XD

visualcomplexity.com

這也是今天Martin Rosvall 在lecture上demo的網站。

此網站的目的在於蒐集所有具視覺化的complex network project。

以下是官網介紹:

Goal

VisualComplexity.com intends to be a unified resource space for anyone interested in the visualization of complex networks. The project's main goal is to leverage a critical understanding of different visualization methods, across a series of disciplines, as diverse as Biology, Social Networks or the World Wide Web. I truly hope this space can inspire, motivate and enlighten any person doing research on this field.

Not all projects shown here are genuine complex networks, in the sense that they aren't necessarily at the edge of chaos, or show an irregular and systematic degree of connectivity. However, the projects that apparently skip this class were chosen for two important reasons. They either provide advancement in terms of visual depiction techniques/methods or show conceptual uniqueness and originality in the choice of a subject. Nevertheless, all projects have one trait in common: the whole is always more than the sum of its parts.

eigenfactor.org

之前一直聽說social network 有一paper citation的應用例子,

今天在 Martin Rosvall 的 lecture上總算看到這個應用。

這網站叫eigenfactor,(第一眼看到讓我想到線性代數的eigenvalue及eigenvector..XD)

它使用各領域的學術期刊的referrence做分析,並用超酷的flash介面動態呈現,

得以一目了然各學術領域之間的相關性及領域期刊的重要性。

下圖是Computer Science研究領域的network。

2009/11/23

剛才發現它還可以用來查journal的eigenfactor score 與article influnce

2007/07/19

wordpress 小筆記

sudo ln -s /usr/share/wordpress /var/www/wordpress

sudo bash /usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql -n (mysql user name) localhost

sudo /etc/init.d/apache2 restart

browse to http://localhost/wordpress

reference:

https://help.ubuntu.com/community/WordPress

2006/11/12

雜誌專訪產生器

| http://zonble.twbbs.org/etc/bw.php 超酷,只要輸入好一些個人資料, 它便會自動幫你產生一篇專訪報導,不過是走搞笑風的.... 如下: 1.輸入個人資料:  2.自動產生專訪報導  不過其實這已不是最原始的創意了, 記得前兩年,就有國外大學生寫了一個論文產生器, 只要餵給它題目,它就會為你產生乍看之下如假包換的paper, 題目、作者、摘要、圖表、Referrenc、格式樣樣俱全, 據說該作者拿產生出來的paper投稿, 居然還Accepted,藉以嘲諷學術界只重形式的陋習... 不過我還記得我的國文老師萬梓宣說過: 「藝術的美感,正比於形式超越內容的程度。」 哈...所以這樣的內容產生器,也是一種藝術啊~~ |